Villaneta

toponimo inserito e descritto nel percorso:

Sentieri 249-(243)-259: la VALLE DEL BIDENTE DI CAMPIGNA - pubblicato su www.gianlucacarboni.it

foto del 2012 inviata e qui riprodotta su segnalazione dell'autore

-----------------

Testo di Bruno Roba (3/04/2019- Agg. 27/02/2024) - La Valle del Fiume Bidente di Campigna racchiude il bacino idrografico di quel ramo intermedio del Bidente delimitato ad Ovest dal primo tratto di una dorsale caratterizzata da uno dei tratti più impervi del versante appenninico. Alla morfologia piramidale di Poggio Martino, separata dal Monte Falco dalla sella di Pian dei Fangacci, fa seguito la geometrica sequenza di creste degli altri quattro rilievi, detti (alcuni secondo l’antico oronimo), Poggio di Zaccagnino, Poggio di Mezzo, Poggio del Palaio e Poggio delle Secchete, oggi Poggio Palaio, che si sviluppa verso Est leggermente divaricandosi in un simil-parallelismo dallo Spartiacque Appenninico, secondo un evidente fenomeno di frattura e scivolamento di un colossale tratto di versante in ambiente marnoso-arenaceo, da attribuire alla storia geologica appenninica recente; lo scivolamento non ha modificato l’orientamento della giacitura stratigrafica originaria, caratterizzata dalla tipica asimmetria paesaggisticamente evidente. Da Poggio Palaio la dorsale assume un orientamento a NE e digrada con la Costa Poggio dei Ronchi fino alla sella dei Tre Faggi, come crinale di Corniolino prima si innalza con il Monte della Maestà, poi digrada andando a concludersi presso Lago costretta dalla confluenza del Fiume Bidente delle Celle nel Fiume Bidente di Campigna. Ad Est il bacino idrografico è delimitato da parte del contrafforte secondario che si distacca da Poggio Scali e che subito precipita ripidissimo disegnando la sella di Pian del Pero, serpeggiante evidenzia una sequenza di rilievi (i Poggi della Serra e Capannina, l’Altopiano di S.Paolo in Alpe, Poggio Squilla, Ronco dei Preti e Poggio Collina, per terminare con Poggio Castellina) fino a digradare presso il ponte sul Fiume Bidente di Corniolo a monte di Isola, costretto dalla confluenza del Fiume Bidente di Ridràcoli nel Fiume Bidente di Corniolo. Da Poggio Squilla si distacca una dorsale secondaria che, declinando a Nord, dopo il picco di Poggio Aguzzo precipita verso Corniolo con sproni puntati su Lago così completando la chiusura della valle. La sua testata si estende a ridosso delle maggiori quote dello Spartiacque Appenninico (quale parte della c.d. bastionata di Campigna-Mandrioli), caratterizzate dalle fortissime pendenze modellate dall’erosione, con formazione di profondi fossi e canaloni fortemente accidentati talvolta con roccia affiorante, come le Ripe di Scali, il Canale o Canalone del Pentolino, le Ripe della Porta e le Ripe di Pian Tombesi, oltre al distacco dello spessore detritico superficiale, conseguente crollo dei banchi arenacei e lacerazione della copertura forestale.

L’asta fluviale principale cambia spesso denominazione. La Carta Tecnica Regionale individua l’origine fluviale principale a Poggio Lastraiolo, alla quota di 1450-1425 m e a circa 40 m dal Rifugio CAI Città di Forlì, con ramificazioni che si spingono fino a Poggio Sodo dei Conti: tra esse una intermedia trova origine dalla Fonte al Bicchiere, documentata dalla cartografia ottocentesca ma di cui rimangono solo le acque sorgive regimentate con la realizzazione del parcheggio prossimo al rifugio. Il primo tratto, detto Fiume Bidente del Corniolo, si sviluppa fino al sito un tempo detto I Tre Fossati oltre il quale viene detto Torrente Bidente, benché sia ormai prossimo a perdere le caratteristiche torrentizie, circoscrivendo con profonde incisioni i più dolci pendii delle aree poderali di Campigna e Villaneta. Come tale giunge fino a Fiumari venendo detto Fosso del Bidente di Campigna fino ai pressi di Corniolo quando, dopo l’immissione del Bidente delle Celle, nel ricevere i contributi degli appena congiuntisi Fossi di Verghereto e dell’Alpicella (che discendono dal versante di Corniolo), sotto uno strettissimo tornante stradale, le sue acque proseguono lo scorrimento come Fiume Bidente di Corniolo, senza soluzione di continuità morfologica degli alvei.

Per l’inquadramento territoriale v. schede Valle del Bidente di Campigna, Fiume Bidente di Campigna e Campigna.

La prima cartografia storica, ovvero il dettagliato Catasto Toscano (1826-34 – scala 1:5000), la schematica Carta della Romagna Toscana Pontificia (1830-40 – scala 1:40.000), le prime edizioni della Carta d’Italia dell’I.G.M. (1893-94 – scala 1:50.000; 1937 – scala 1:25.000), da integrare per la classificazione storica del Bidente con le Bozze di mappe catastali della Foresta Casentinese e Campigna (1808-1830 – scala 1:5000) e la Carta Geometrica della Regia Foresta Casentinese (1850 – scala 1:20.000), consente di conoscere, tra l’altro, il tracciato della viabilità antica che riguardava la Valle di Campigna.

Tra le altre, le c.d. vie dei legni, o Strade dette dei legni per il trasporto dei medesimi (così riportate nella Carta Geometrica) utilizzate per il trasporto del legname fino al Porto di Badia a Poppiena a Pratovecchio, attraverso i valichi appenninici tosco-romagnoli. Alcune di queste erano la Stradella e la via che collegava Toscana e Romagna valicando il Passo della Calla (Casentino-Campigna-S. Sofia), specificamente elencate nel contratto di vendita del 1857, con cui le foreste passarono dall’Opera del Duomo di Firenze alle Reali Possessioni: «Una vastissima possessione la quale […]. E’ intersecato da molti burroni, fosse e vie ed quella che percorre il crine, dall’altra che conduce dal Casentino a Campigna e prosegue per Santa Sofia, dalla cosidetta Stradella, dalla via delle Strette, dalla gran via dei Legni, dalla via che da Poggio Scali scende a Santa Sofia passando per S. Paolo in Alpe, dalla via della Seghettina, dalla via della Bertesca e più altre.» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 163-164, cit.). Dalla Stradella transitava il legname della Bandita di Campigna o proveniente dalla Stretta (oggi riclassificata Strada Vicinale Fonte al Bicchiere - sent. 253) e diretta alla Gran via dei legni (che dalle pendici del Monte Gabrendo scendeva a Pratovecchio).

Il toponimo Stradella è documentato per la prima volta nell’atto di istituzione (1645) della Bandita di Campigna, compare quindi nel 1677 in una relazione di un funzionario dell’Opera del Duomo: «Il giorno di martedì montammo a cavallo […] e arrivammo alla Stradella dove cominciammo a vedere parte della nostra grandissima selva […] si salì per il detto abetio riservato per SAS sino alla Stretta e di quivi salendo si giunse alla Stradella […]. Si camminò poi per la sommità del giogo dalla Stradella sino al Prato dei Conti […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 320, 325-327, cit.) e, nel 1818, nella descrizione dei confini del “Contratto livellario” tra l’Opera e il Monastero di Camaldoli: «Una vasta tenuta di terre […] confina […] sedicesimo, dal lasciato termine percorrendo sempre il confine della macchia di Monte Corsoio […] si giunge ad altro luogo detto la Pianaccina ove confina questa Comune con quella di Stia e quindi continuando la Giogana passando il Sodo dei Conti, Stradella, Calla […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 475-476, cit.). Tale toponimo compare per la prima volta in un documento cartografico nelle sopracitate Bozze di mappa dove è attribuito ad un lungo fabbricato rettangolare, di cui è noto che già allora corrispondesse ad una stalla in muratura di pietrame, usata come alpeggio estivo per le mandrie. A seguito delle migliorie effettuate dal Siemoni nel 1853 (come attesta una pietra incisa conservata all’interno del fabbricato venuta in luce nel corso dei moderni restauri) prese il nome di Burraia dei Prati, quando venne aggiunto un piccolo fabbricato posto ad Est della stalla con l’abitazione del custode, il forno ed i rinomati locali per la lavorazione del latte. È così citato anche da Carlo Beni nella sua “Guida del Casentino”: «Dal Sodo de’ Conti la via comincia a discendere dolcemente in direzione di levante, e dopo breve cammino sempre sul crine del monte, si giunge ai bei prati della Stradella (metri 1429), in mezzo ai quali sorge un capannone di pietra, detto la Burraia, conosciuta pel suo buon latte e squisitissimo burro. Più sotto si vede la gran fattoria di Campigna circondata a nord da una bellissima foresta di abeti, mentre al di sopra della Stradella si innalza il poggio Caprenno, che gareggia in altezza con quello della Falterona. Dal lato nord-est di poggio Caprenno per un sentiero sassoso si scende alla Calla […].» (C. Beni, 1881, pp. 55-56, cit.). Un’interessante foto del 1929 di Pietro Zangheri documenta tali edifici (cit.). Qui si recò in visita nel 1854 Leopoldo II e lasciandone descrizione nelle sue Memorie: «L’indomani varcai l’Appennino alla nuova mia cascina della Stradella, dimora per li uomini e le mucche nell’estate soltanto, il più elevato luogo abitato di Toscana, ove è rifugio ai viandanti presi dalle procelle o dalle nevi nella via che è breve, ma perigliosa, da Casentino nelle Romagne.» (F. Pesendorfer, a cura di, 1987, p. 419, cit.). Dell’insediamento antico oggi rimane solo la ex-stalla, fino al 1947 utilizzata come stazione radio militare. Nel 1951 è stato ammodernato, funzionando dapprima come colonia antitubercolare, poi colonia estiva. Divenuto proprietà della Regione Emilia-Romagna, dal 1974 è gestito dalla Sezione CAI di Stia ed è noto come Casone della Burraia o Rifugio La Burraia.

L'area fu interessata dall’infrastrutturazione turistica postbellica, quando fortunatamente fu evitato lo «[…] scempio urbanistico minacciato nelle due località di Campigna e Badia Prataglia.» (F. Clauser, 2016, p. 72, cit.), diretto «[…] ad ottenere una ben più alta e deleteria incidenza di strade, ville e negozi all’interno della foresta (richiesta della creazione di un villaggio turistico in Campigna).» (P. Bronchi, 1985, p. 109, cit.), con la costruzione della prima pista sciistica dal Monte Gabrendo ai Prati della Burraia, risalente agli anni 1952/55, cui seguirono l’impianto di risalita collegato alla prima stazione invernale del luogo, oggi Chalet Burraia, struttura nata negli Anni ’30 come servizio per escursioni appenniniche (impianto poi abbandonato e definitivamente smantellato nel 2016 con riqualificazione dell’area), cui seguì nel 1958 l’impianto Sodo dei Conti/Fangacci. Altri rifugi tutt’ora operanti ed edificati come servizio sia degli impianti sciistici che del turismo montano sono il citato CAI Città di Forlì posto al margine dei prati, edificato nel 1974 in corrispondenza di un fabbricato documentato dalla Carta Geometrica del 1850 con il toponimo Capanna, e il Rifugio La Capanna, con lo skilift che raggiunge il crinale nei pressi di Sodo dei Conti a circa 300 m dall’innesto della Pista del Lupo. Altri impianti sciistici odierni sono le piste di fondo e lo snow park dei Fangacci, presso il quale si trova il moderno Rifugio di Beppe (attrezzato per le grigliate al coperto), e il Rifugio del Sano, anch’esso probabilmente recente e noto in quanto citato nelle guide degli scorsi Anni ’80, poi evidentemente rimosso, con ripristino dei luoghi: si trovava presso il Passo di Giuntino, antico toponimo della sella tra il Poggio di Zaccagnino e il Poggio di Mezzo. Il Rifugio CAI Città di Forlì è l’unico che ricade nello specifico bacino idrografico del Bidente del Corniolo ovvero di Campigna, mentre i Rifugi di Beppe e del Sano ricadono in quello del suo affluente Fosso dell’Abetìo, e il citato Rifugio CAI La Burraia in quello del Fosso dell’Antenna. Il Rifugio La Capanna appartiene al versante adiacente, infatti ricade nel bacino del Bidente delle Celle.

La viabilità più antica interessante questo territorio, di origine preromana, percorreva il crinale insediativo di Corniolino; ben infrastrutturata e conservante ancora notevoli tratti di selciato naturale, seguendo la morfologia sopra descritta, superata la sella di Tre Faggi risaliva verso il Monte Gabrendo, giungendovi o dopo una più agevole deviazione dalle Mandracce o per via più diretta sfruttando le balze di Costa Poggio dei Ronchi e Omo Morto ed in ultimo insinuandosi verso Poggio Palaio per ridiscendere verso Campigna tramite la Via del Balzo o sul versante opposto verso Stia: si tratta dell’antica Stratam magistram, la strada maestra romagnola o Via Romagnola che iniziava a Galeata, l’antica Mevaniola. L’inizio del tratto alto-bidentino di questo antico tracciato è facilmente individuabile presso Lago (almeno nello sviluppo posteriore alla fine del XVII sec., successivo alla sopracitata rimodellazione post-lacustre). Tramite il Ponte di Fiordilino, struttura dalla poetica denominazione sul Bidente delle Celle ripresa dal nome di un adiacente fabbricato distrutto dalla frana (rimangono i resti dell’imposto dell’arco, con qualche concio inclinato di innesto, corrispondenti alla struttura del XV sec. ricordata dalla saggistica - AA.VV., 1982, p. 188, cit. - posti a fianco del ponte moderno), la via antica si inerpicava subito sull’erta rocciosa in allineamento al ponte stesso, come documentato dal Catasto toscano, ma poi deviava fino a rasentare il Bidente quindi proseguiva a mezzacosta verso l’abitato di Corniolino, raggiungendolo presso la Chiesa/Hospitale di S. Maria delle Farnie. Evidenti resti della muratura di sostegno di questo tratto viario si notano poco sopra la provinciale, a 200 m dal ponte di Lago. Superato Corniolino, presso un tornante della S.P. a circa 2 km da Lago, si ritrova il tracciato antico (sent. 259 CAI) che si inerpica verso il Castellaccio poi prosegue sul crinale sfruttando le gradonate di estesi affioramenti rocciosi, dove sono evidenti le tipiche alternanze di arenarie e marne formanti cornicioni sporgenti fratturati a “denti di sega”.

Presso Corniolino si innestava il percorso di fondovalle da Corniolo a Campigna che scendeva al Bidente (oggi intercettato dalla S.P. del Bidente a circa 500 m da Lago, dove è stato riutilizzato come accesso di un recente insediamento) superandolo grazie al Ponte dei Ladroni o del Ladrone o della Madonna, in muratura di pietrame ad arco a sesto ribassato, risalente al 1906 e sostituente quello precedente in legno (documentato fino dal ‘600 e cosiddetto a causa di un bandito noto come il ladrone che imperversava nella zona), che però si trovava circa 80 m più a monte, come risulta dal confronto con il Catasto toscano. Il ponte è stato segnalato dal Segretariato Regionale del Ministero della cultura dell’Emilia-Romagna nel portale https://www.tourer.it/. Dopo un breve tratto ancora integro e percorribile fino al moderno Ponte Ilario, datato 1969 e privo di interesse tipologico, la mulattiera procedeva in prossimità del fiume secondo un percorso diverso dalla strada forestale (iniziata negli anni 1966-67), che risale transitando poco sotto Campacci, oggi C. Campaccio. L’antico tracciato infatti giungeva fino al sito di un altro fabbricato che, benché anonimo, era evidentemente destinato a mulino già in base all’evidente rappresentazione di inizio ‘800 del lungo berignale o gora per il prelievo dell’acqua e del bottaccio di accumulo della stessa, confermata dalla simbologia (ruota dentata) dell’Opificio a forza idraulica della Carta d’Italia I.G.M. del 1894. Nella successiva mappa del 1937 il definibile Mulino di Campacci, perse le sue funzioni originarie, è ormai rappresentato come semplice fabbricato. Oggi questa parte di tracciato è stata riutilizzata come strada di servizio per raggiungere le opere di imbrigliamento idraulico dei rami bidentini a favore dell’invaso di Ridràcoli e una moderna stazione di pompaggio ne occupa il sito. Oltrepassato Campacci, il tragitto antico attraversava il Fosso del Fiumicino di S. Paolo con una pedanca documentata sotto le pendici di Moscoso, il c.d. Ponte a Moscoso, oggi sostituito dal Ponte Cesare, mentre poco più a monte un altro attraversamento sotto le pendici di Fiumari (di sopra), il c.d. Ponte a Fiumari, oggi ricostruito, garantiva la salita a S. Paolo in Alpe tramite Campodonatino e Campodonato. A Fiumari, presso il Molino de Fiumari e la moderna Chiesa di S. Agostino (costruita a seguito dell’abbandono dell’omonimo eremo di S. Paolo in Alpe), si ritrova una ricostruita pedanca lignea, il c.d. Ponte al Molino Fiumari, (su pile in pietrame, in sostituzione di un guado adiacente) che da fine ’800-inizio ‘900 ha ammodernato il percorso. Da documentazione fotografica degli scorsi Anni ’70, risulta che era costituito da un tavolato irregolare a vista poggiato direttamente su due soli tronchi con parapetto ricavato da rami regolarizzati; la tecnica costruttiva utilizzata, che doveva essere molto comune nell’area del Bidente (tra l’altro si trova codificata in una relazione di quell’epoca del comune di Bagno di Romagna) vedeva tre tronchi poggianti su pile laterali in pietrame a secco e tavolato protetto da un manto di pietrisco e parapetto in legno. Oggi la struttura lignea appare perfettamente eseguita a piano di sega e poggiante su struttura in ferro, anche se ormai ha un ruolo storico-culturale e testimoniale. Poco dopo il Ponte Giovannone ed un tratto stradale reso rotabile da massicciata in calcestruzzo, cessa ogni infrastruttura “moderna” e la mulattiera prosegue (sent. 249 CAI) verso Campigna, dove giungeva tramite la ripida Via di Villaneta (oggi sent. 243 CAI), non prima di aver attraversato il Fosso del Forcone con una documentata pedanca, il c.d. Ponte al Forcone, oggi scomparso. Una diramazione da Tre Faggi collegava con la sopracitata Via Romagnola (probabilmente costituendo un ammodernamento rispetto alla sua prosecuzione sulla Costa Poggio dei Ronchi), a inizio del XIX secolo detta Via del Corniolo: mentre il tracciato di crinale è stato riutilizzato a fini escursionistici e in parte come strada di servizio della linea elettrica (realizzata in epoca di disattenzione paesaggistica per questi luoghi), il tratto fino a Campigna rimane sotto l’odierna provinciale (sent. 259), a volte con resti di lastricato. Il collegamento tra Campigna e il Passo della Calla è stato risistemato nel XIX secolo nell’ambito delle migliorie di epoca granducale e nella Carta d’Italia del 1893-94 (I.G.M. di primo impianto in scala 1:50.000) questo tratto è rappresentato con la simbologia corrispondente alle Strade a fondo naturale, senza manutenzione regolare, non sempre praticabili, carreggiabili, mentre i tratti a valle di Campigna e a valle del passo sono rappresentati con la simbologia della Mulattiera (per definizione, strade realizzate e tenute per il passaggio di carovane di muli o cavalli). Nel versante toscano però la mulattiera si ferma al fabbricato oggi noto come Aia delle Guardie, posto in prossimità della Fonte di Calcedonia, dove giunge il tratto di Strada carreggiabile risalente da Pratovecchio. I successivi ammodernamenti della S.P. S.Sofia-Corniolo-Stia (inaugurata il 27/10/1932) compaiono nella successiva Carta d’Italia del 1937 (scala 1:25.000); i tratti fino ad allora realizzati sono Stia-Campigna e S.Sofia-Faltroncella, mentre manca il restante tratto romagnolo fino a Campigna, a dimostrazione del maggiore legame di quel luogo con la Toscana piuttosto che con la Romagna, legame sciolto dal punto di vista amministrativo solo nel 1923 con il decreto di annessione alla provincia di Forlì. Pur tenendo conto della minore precisione della mappa più antica dovuta alla minore scala, si nota che mentre non vi è corrispondenza tra i tracciati della carreggiabile granducale e della provinciale tale corrispondenza si ritrova tra la carreggiabile e la Mulattiera del Granduca, avvalorando un aspetto di particolare attenzione per quel tratto di via che dal Casentino, varcato il crinale, raggiungeva Campigna.

Campigna è probabilmente documentata per la prima volta su una pergamena camaldolese del 1223, contenente un contratto livellario a favore dei Conti Guidi, dove si attestano i diritti ivi esercitati dall’Abbazia di S. Ellero di Galeata sulle aree di loro proprietà, quando esisteva solo qualche capanna utilizzata da mandriani, pastori e legnaioli che frequentavano questo luogo, ed ormai si apprestava a divenire centro principale di quella parte di foresta che veniva chiamata “selva di Castagno”, ricompresa all’incirca tra Pian del Grado e Poggio della Serra, oggetto della prima donazione del 1380 a favore dell’Opera del Duomo di Firenze e il cui sfruttamento essa stessa tendeva a riservarsi in modo particolare per le proprie necessità, anche perché la sua collocazione prossima alle vie dei legni consentiva di limitare i costi di taglio, smacchio e trasporto al porto di Pratovecchio, tanto da legiferare già a partire dal 1427, poi nel 1453, che «[…] nel luogo detto volgarmente piano di Campigna e sua colli, non si può dare licentia ad alcuno di tagliare […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 33, cit.), nel 1604, che «[…] loro […] non possino pascere nel piano e nei sodi di Campigna […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 18, cit.), (“loro” sta per “chiunque”) o, nel 1606 «[…] di poter pasturare liberamente […] ma di più ancora che potessero pasturare con le capre. E similmente in tutte le selve dell’Opera fuorché in Campigna e posticce e potessero servirsi di tutti i legnami selvatichi […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 22, cit.). Nel 1561, con la prima organica delle disposizioni in materia forestale, tra l’altro venne ridefinita la Bandita di Campigna in Romagna e venne stabilito che costì venisse insediata una Casa di Guardia con quattro guardie armate per ogni “provincia” forestale, una delle quali era quella del “piano e sua colli” di Campigna. Dal bando del 1645 è possibile conoscere i confini della Bandita: «Cominciando dalla Calla di Giogo cioè dove per la strada della Fossa che viene da Pratovecchio in Campigna si passa di Toscana in Romagna sul giogo appennino, qui appunto dove si dice alla Calla a giogo e scendendo per le Macchie in Romagna giù addirittura per il Fosso della Corbaia fino nel fiume di Campigna detto l’Obbediente dove si chiama ai Tre Fossati, passare detto fiume e andare a dirittura della casa del podere della Vellaneta, oggi tenuto a livello dal Signor Balì Medici e di quivi a dirittura per il confino che è a piè dei Sodi di Campigna e divide detti sodi da detto podere, arrivare fin dove il poggio dei detti sodi volta verso Montaccesi e quivi rivolgendosi sulla man sinistra camminare su per la sommità di detti sodi fino all’abetio e tirando su per la cresta del poggio lasciando nella bandita tanto quanto acqua pende verso il fiume e case di Campigna attraversando la via che si dice Romagnuola e passare il Poggio del Palaio e il Poggio di Mezzo e arrivare al Passo di Giuntino e tirare sempre su la detta cresta per il Poggio di Zaccagnino e per il Prato dei Fangacci, e arrivare di nuovo al Giogo appennino e quivi ripigliando a man sinistra per la giogana su per la Stradella tornarsene, per il Piano della Fossa di Zampone, alla Calla a Giogo che fu nominata da principio per primo confine.» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 124-125, cit.). A dimostrare l’interesse per il legname di questi boschi fa fede una lunga relazione del 1652 presentata direttamente al granduca, riguardante le caratteristiche delle selve e conseguente suddivisione in parti, pertanto contenente una molto precisa descrizione dei luoghi e della qualità delle piante presenti a fini economici; nella relazione si ribadisce l’importanza della Bandita e, oltre ad una nuova descrizione dei suoi confini, è contenuto un nuovo ed utile elenco (il primo risale ad un secolo addietro) dei numerosi “vocaboli” che identificano i vari siti. L'area di Campigna è definita la «[…] principalissima parte di tutte le selve dell’Opera […] che a comparazione delle altre la rende per lo più quasi pianura onde si chiama l’Orto di Campigna […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 264, cit.). Seguono: la Stretta, Poggio di Zaccagnino, di Mezzo, del Pianaccio, del Palaio, del Lastraio e della Termine, la Capanna dei Moggioni, la fonte di Bernardo, il Poggio della Casa Vecchia, il Pianaccio, i Diaccioni, i Forconi, Spinacceta, Poggio e le Coste de Fangacci, Piano de Cerchiai, Capanna e il Sasso del Romito, Poggiaccio, le Coste e il Poggio e i Piani della Stradella, il Poggiolo del Ponte, le posticce del Trinchi, della Borgna e dell’Incarcatoio con l’omonima Fonte.

Il piano, i sodi e i colli di Campigna ricadono nei bacini idrografici del Fosso dell’Abetìo (cui si rimanda) e della parte più elevata del Bidente. Il quadro storico-insediativo di quest’ultimo, oltre che dagli edifici del capoluogo (per i quali si rimanda all’apposita scheda) e dal suddetto Rifugio Città di Forlì, è completato dai fabbricati posti sul margine e sotto la Bandita, ovvero Villaneta e lo scomparso Mulino di Campigna. Già dal 1545 tra i possedimenti dell’Opera è documentata «[…] Una presa di terra detta la Vellaneta che comincia dal balzo sotto i sodi di Campigna […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 150, cit.). Nel 1637 è documentato l’avvenuto appoderamento: «1637 – Nota dei capi dei beni che l’opera è solita tenere allivellati in Romagna e Casentino e sono notati col medesimo ordine col quale fu di essi fatta menzione nella visita generale che ne fu fatta l’anno 1631: […] 7) Vellaneta podere tenuto da redi di Tommaso Medici 8) Vellaneta e Porticciolo ronco o terre tenuto da Francesco Lionardo da Montaccesi […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 409, cit.). Nel 1789, da una relazione sui canoni da stabilirsi, risulta l’esistenza di un mulino da restaurare: «Nei due poderi di Campigna e Vellaneta vanno messi e semente e coltivazione migliore quelle terre, va restaurato il mulino […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 443, cit.), mentre nel Contratto livellario del 1818, tra l’Opera e il Monastero di Camaldoli se ne trova la descrizione: «[…] descritte tutte le tenute […] viene composta dei seguenti terreni cioè: […] 47° Un podere denominato Campigna […] . Parimenti vi esiste un molino ad un solo palmento senza margone ossia bottaccio, e solo prende le acque dal fosso di Campigna, con macina.» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 476, 480-481, cit.); la sua collocazione si può ipotizzare dall’esame del Catasto toscano, dove compare un piccolo fabbricato collocato sotto Villaneta tra una Via dell’Aina e il Bidente, adiacente all’odierna passerella lignea in località Il Porticciolo, non più rappresentato nelle mappe successive.

Villaneta, probabile diminutivo dal termine già in uso in età classica e postclassica dal lat villa –ae, con il significato di fondo rustico più spesso con caseggiato: «Ancor oggi in romg., véla (villa) è la “frazione abitata sparsa” lontana dal centro urbano principale: v. VILLANETO (Potenza) …. VILLATA (Vercel): come borgata» (A. Polloni, 1966 rist. 2004, p. 335, cit.), fu utilizzata a scopo rurale fino alla fine degli scorsi Anni ’50, infatti i terrazzamenti ancora presenti nelle vicinanze, fino a Campigna, in passato erano campi tipici dell’agricoltura povera di sostentamento d’alta montagna, basata su mais, patate, veccia, ortaggi e fieno, quindi pastorizia, legnami, castagne. La foresta aveva comunque una rilevanza e i suoi abitanti nei secoli scorsi lavorarono come operai forestali. Vi abitarono fino a tre famiglie, quindi circa una ventina di persone. Fu per qualche tempo sede di una scuola rurale. I danni per il terremoto del 1956 furono il preludio dell’abbandono, avvenuto nel 1959. Essendo proprietà dell'A.S.F.D., per consuetudine dell'epoca, rischiò di essere demolita con la dinamite come tutti gli edifici rurali inclusi nel demanio ritenuti privi di interesse, sorte che toccò al vicino fabbricato del podere di Case di Sotto/Montaccesi. Con il subentro della gestione regionale gli edifici rurali venivano dati in concessione ai cittadini, con preferenza alle associazioni, prefigurando una sorta di turismo sociale. Così, in epoca moderna, con varie vicende Villaneta divenne casa per ferie e ospitalità per gruppi familiari, scolastici o scoutistici. Presente nel Catasto toscano con planimetria poco dissimile dall’attuale, uno degli edifici reca due targhe di recupero accostate con incisa la data 1881 e la sigla OPA, aspetto incongruente in quanto all’epoca da circa trent’anni era di proprietà privata del granduca (la sigla OPA, contrazione di OPERA, significa “Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze” o “Opera del Duomo”). In precedenza, come sopracitato, il luogo rientrava tra i beni posseduti dall’Opera e si trovava sui confini della Bandita. Dalla relazione alla visita del Cancelliere dell'Opera fatta in Casentino e Romagna dal 24 settembre 1656 risulta che le posticcie vengono danneggiate irrimediabilmente non solo dalle pecore ma soprattutto dalle capre che l'Opera stessa tiene alla Vellaneta, per cui deve essere proibito mantenere tale allevamento. (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, cit.). Nel verbale di una “visita” del 1677 si trovano ulteriori informazioni: «Passammo di poi nel tornar che facemmo verso Campigna da uno dei nostri poderi chiamato Vellaneta il quale l’Opera lo fa fare ad un contadino e quivi pure sono bestie […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 321-322, cit.). Da una relazione del 1751 sullo stato dei poderi dell’Opera si apprende: «[…] 21) Podere della VILLANETA tenuto in affitto da Antonio di Bastiano. È necessario alla primavera ventura farsi un barbacane alla muraglia di sotto si come è necessario rifarsi di pianta l’uscio della stalla dei bovi con due altri per le pecore e impalcarsi in qualche parte la casa […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977 , p. 438, cit.). Nel 1789, da una relazione sui canoni da stabilirsi, risulta che essendo il podere situato all’interno della selva deve essere ripreso in amministrazione dell’Opera, oltre la ripetuta raccomandazione sulla proibizione delle capre: «A dì 17 settembre 1789 - Relazioni e perizie del Fattore Santi Bertini sopra i canoni da stabilirsi sui poderi del Casentino e Romagna […] Gli altri quattro poderi di Campigna, Vellaneta, Romiceto, e Valdoria sono situati e primi dua nell'interno della selva e gli altri dua nella bocca dell'egresso dei legnami della selva per la parte della Romagna di S. Sofia. Sono adunque di parere che i primi quattro vadino riconfermati nell'affitto per altro quinquennio con nuovi patti e condizioni da rimmette in buono stato case e poderi ed alla scadenza dell'affitto allora migliorati si potrà prendere la risoluzione più utile e conveniente sopra i medesimi cioè o di venderli o di allivellarli o in affitti. […] Nei due poderi di Campigna e Vellaneta vanno messi a semente e coltivazione migliore quelle terre, va restaurato il mulino, va messa una cascina di mucche specialmente nel podere di Campigna per cavarne un evidente profitto di quelle praterie le quali si possono aumentare collo sterpare e pulire diversi terreni infruttuosi e inculti potendovi tenere vacche domestiche con levare le vacche selvatiche e ciò particolarmente ancora per conservare tanto le posticcie d'abeti già fatte che le molte che vi sono da fare.[…] Mi credo poi in dovere di proporre che in tutti questi poderi vanno proibite le capre mentre queste fanno solamente un comodo a contadini perché le lasciano divagare a pastura senza guardiano e pastore e fanno un gran danno con il loro dente venefico che non riescono più le piante mangiate e svettate e particolarmete quelle d’abeto; all'incontro credo un oggetto di pubblico commercio di levare le capre e aumentare il gregge delle pecore per aumentare le lane delle quali abbisogna la Toscana e la manifattura di lane.» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 441-443, cit.). Nel Contratto livellario del 1818, tra l’Opera e il Monastero di Camaldoli si trova una descrizione dei fabbricati del podere: «[…] descritte tutte le tenute […] viene composta dei seguenti terreni cioè: […] 46° Un podere denominato Villaneta […] con casa da lavoratore composta di numero nove stanze da cielo a terra, compresa capanna, stalla, caciaia, forno, loggia di ingresso, aia, orto. Questa casa merita di essere resarcita colla spesa di lire 180» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 476, 480, cit.).

Per approfondimenti ambientali e storici si rimanda alle schede toponomastiche relative ad acque, rilievi e insediamenti citati.

N.B.: - Dopo la confisca del vasto feudo forestale da parte della Repubblica di Firenze a danno dei conti Guidi, l’alpe del Corniolo, la selva del Castagno e la selva di Casentino ovvero di Romagna che si chiama la selva di Strabatenzoli e Radiracoli tra il 1380 e il 1442 furono donate (il termine contenuto in atti è “assegnato in perpetuo”; A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 15-16, cit.) all’Opera del Duomo di Firenze in Romagna che, per oltre quattro secoli si riservò il prelievo del legname da costruzione e per le forniture degli arsenali di Pisa e Livorno, di quelli della Francia meridionale oltre che per l’ordine dei Cavalieri di Malta. Dopo la presa in possesso l’Opera aveva costatato che sia nei vari appezzamenti di terra lavorativa distribuiti in vari luoghi e dati in affitto o enfiteusi sia altrove si manifestavano numerosi disboscamenti (roncamenti) non autorizzati. Desiderando evitare nuovi insediamenti, dalla fine del 1510 intervenne decidendo di congelare e confinare gli interventi fatti, stabilendo di espropriare e incorporare ogni opera e costruzione eseguita e concedere solo affitti quinquennali. I nuovi confinamenti vennero raccolti nel “Libro dei livelli e regognizioni livellarie in effetti” che, dal 1545 al 1626 così costituisce l’elenco più completo ed antico disponibile. Altri elenchi e documenti utili si sono susseguiti nei secoli seguenti, fino ai contratti enfiteutici del 1818 e del 1840 con il Monastero di Camaldoli, contenenti una precisa descrizione dei confini e delle proprietà dell’Opera. I poderi di Campigna e Villaneta rimasero sempre tra le dotazioni della Regia Foresta Casentinese o, per uno scorcio del XIX secolo, della diretta proprietà granducale.

- Le “vie dei legni” indicano i percorsi in cui il legname, tagliato nella foresta, tronchi interi o pezzato, dal XV° al XIX° secolo veniva condotto prima per terra tramite traini di plurime pariglie di buoi o di cavalli, a valicare i crinali appenninici fino ai porti di Pratovecchio e Poppi sull’Arno, quindi fluitato per acqua, a Firenze e fino ai porti di Pisa e Livorno.

RIFERIMENTI

AA. VV., Dentro il territorio. Atlante delle vallate forlivesi, C.C.I.A.A. Forlì, 1989;

AA.VV., Indagine sulle caratteristiche ambientali suscettibili di valorizzazione turistico-culturale delle vallate forlivesi. Repertorio, C.C.I.A.A. Forlì, 1982;

C. Beni, Guida illustrata del Casentino, Brami Edizioni, Bibbiena 1998, rist. anast. 1^ Ed. Firenze 1881;

P. Bronchi, Alberi, boschi e foreste nella Provincia di Forlì e note di politica forestale e montana, C.C.I.A.A. di Forlì (a cura di), Nuova Cappelli, Rocca S. Casciano 1985;

F. Clauser, Romanzo Forestale – Boschi, foreste e forestali del mio tempo, LEF, Firenze 2016;

F. Clauser, Vie e mezzi di esbosco nelle foreste casentinesi, in: Monti e Boschi Rivista mensile del Touring Club Italiano, n.6 giugno 1962;

G.L. Corradi (a cura di), Il Parco del Crinale tra Romagna e Toscana, Alinari, Firenze 1992;

G.L. Corradi e N. Graziani (a cura di), Il bosco e lo schioppo. Vicende di una terra di confine tra Romagna e Toscana, Le Lettere, Firenze 1997;

A. Gabbrielli, E. Settesoldi, La Storia della Foresta Casentinese nelle carte dell’Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze dal secolo XIV° al XIX°, Min. Agr. For., Roma 1977;

M. Gasperi, Boschi e vallate dell’Appennino Romagnolo, Il Ponte Vecchio, Cesena 2006;

N. Graziani (a cura di), Romagna toscana, Storia e civiltà di una terra di confine, Le Lettere, Firenze 2001;

M. Padula (a cura di), Le foreste di Campigna-Lama nell’Appennino tosco-romagnolo, Regione Emilia-Romagna, Bologna 1988;

M. Padula, G. Crudele, Le foreste di Campigna-Lama nell’Appennino tosco-romagnolo, Regione Emilia-Romagna, Bologna 1988;

F. Pesendorfer (a cura di), IL GOVERNO DI FAMIGLIA IN TOSCANA. Le memorie del granduca Leopoldo II di Lorena (1824-1859), Sansoni Editore, Firenze 1987;

A. Sansone, Relazione sulla Azienda del Demanio Forestale di Stato – 1° luglio 1910/30 luglio 1914, Roma 1915;

P. Zangheri, La Provincia di Forlì nei suoi aspetti naturali, C.C.I.A.A. Forlì, Forlì 1961, rist. anast. Castrocaro Terme 1989;

Piano Strutturale del Comune di Santa Sofia, Schede di analisi e indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale, 2009, Scheda n.704;

Carta Escursionistica scala 1:25.000, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, S.E.L.C.A., Firenze

Parco nazionale delle foreste casentinesi. Carta dei sentieri 1:25.000, N.20, Monti editore, 2019;

Regione Toscana – Progetto CASTORE – CAtasti STOrici REgionali;

Carta della Romagna Toscana e Pontificia: URL http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_scheda_dettaglio.jsp?imgid=10910;

G. Inghirami, Carta Geometrica della Toscana, 1830;

Carta Geometrica della Regia Foresta Casentinese: URL http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_scheda_dettaglio.jsp?imgid=11479;

Bozze di mappe catastali della Foresta Casentinese e Campigna: URL http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_scheda_dettaglio.jsp?imgid=11644;

URL https://popolidelparco.it/campigna/;

URL http://www.popolidelparco.it/media/archivio-pietro-zangheri-zan098/;

URL https://www.tourer.it/;

URL www.mokagis.it/html/applicazioni_mappe.asp.

Testo di Bruno Roba - A 1,4 km da Campigna tramite il sentiero CAI 243

foto del 2012 inviata e qui riprodotta su segnalazione dell'autore

Le seguenti foto sono state scattate da Bruno Roba, che ha anche inserito i testi, e qui riprodotte su autorizzazione dell’autore.

001 – 002 – 003 – Dal crinale che si sviluppa da Poggio Squilla a monte di Ristèfani, veduta assiale della valle del Bidente di Campigna ma, mentre si scorgono vari insediamenti, Villaneta è occultato dalla vegetazione (25/04/18).

003a – 003b - Da Poggio Capannina sul bordo della contropendenza del bacino del Fosso dell’Abetìa e di Campigna (nel sito cerchiato) si trova Villaneta (2/06/18).

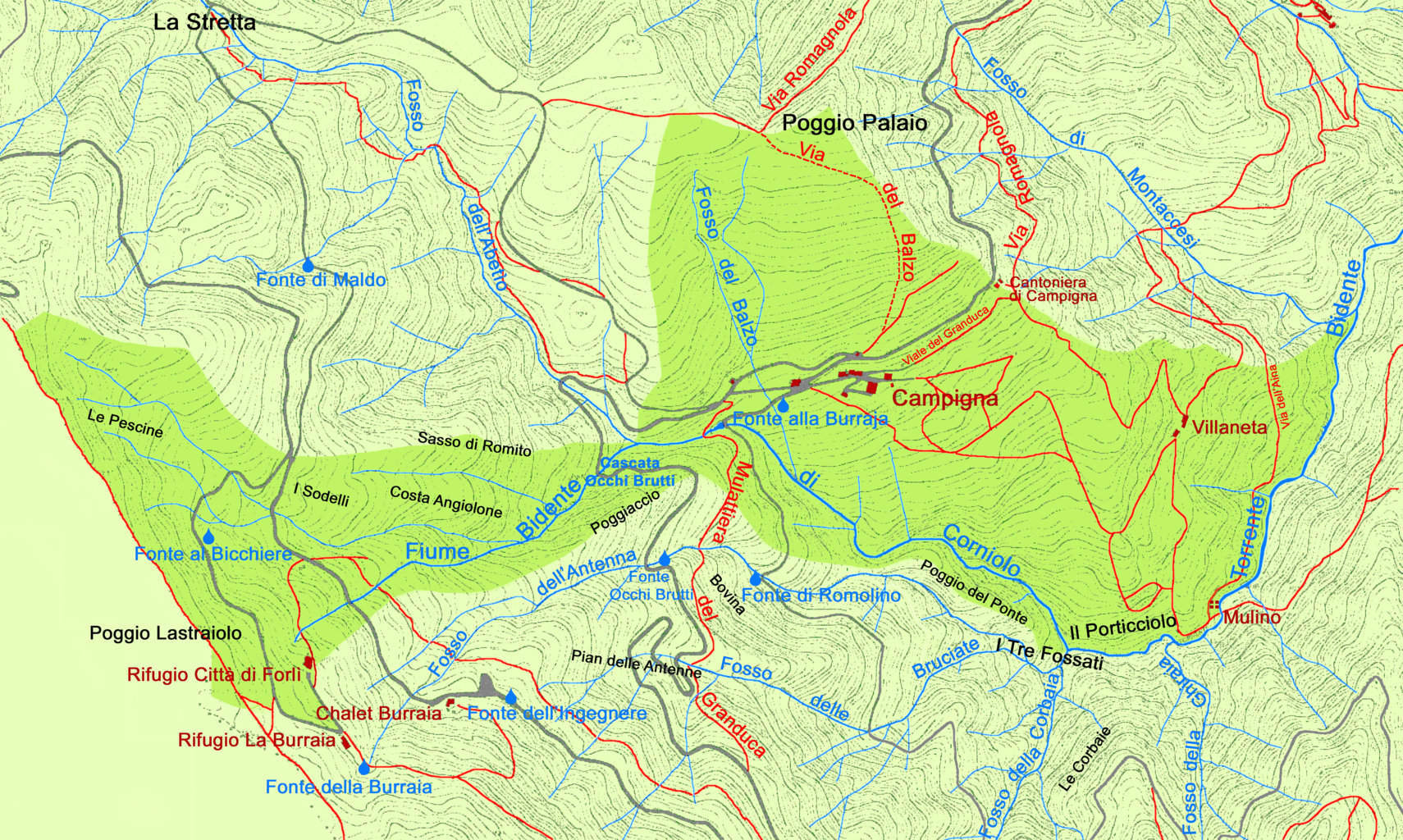

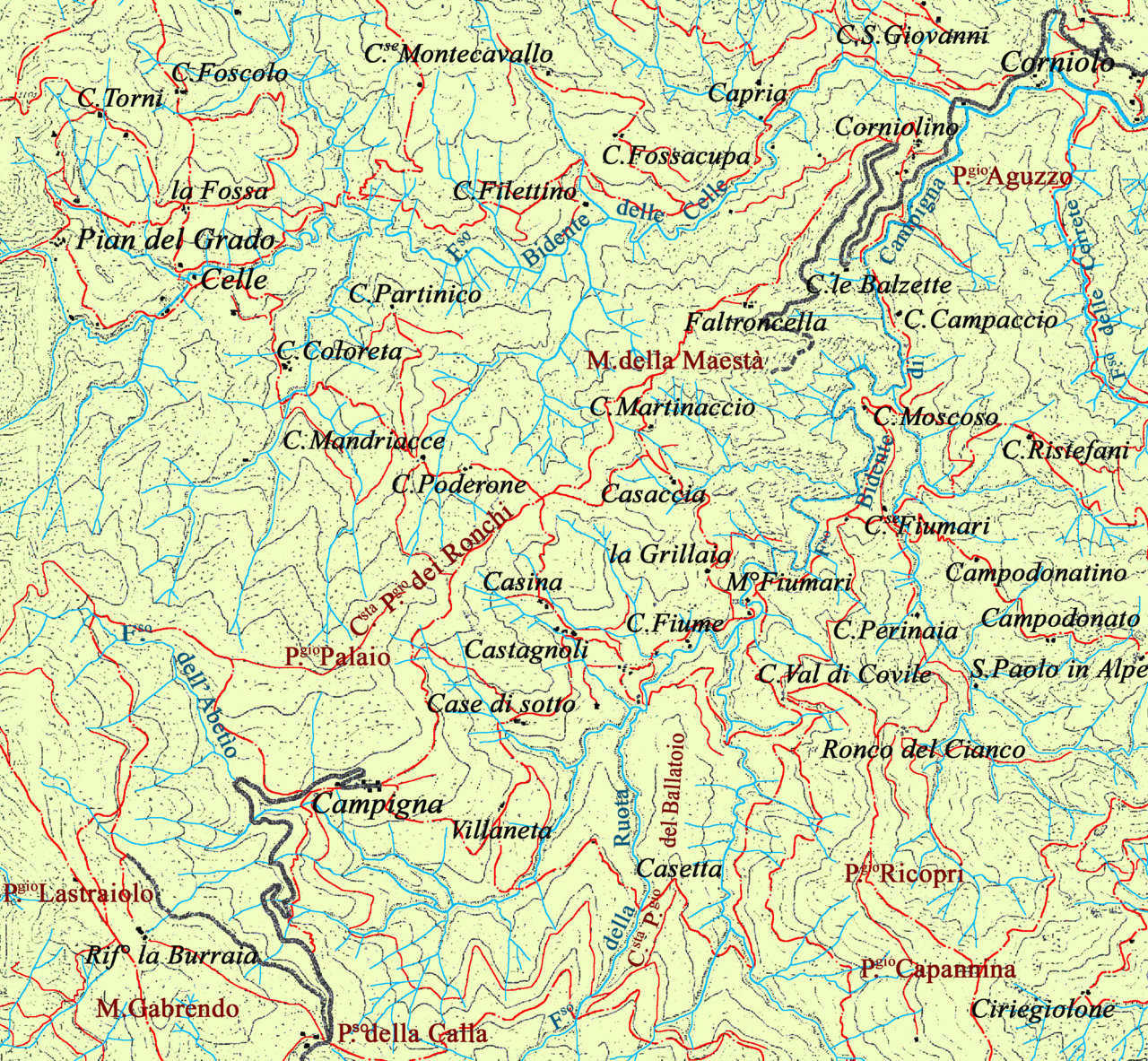

004 - Schema da cartografia moderna del bacino idrografico dell’alta valle del Bidente di Campigna.

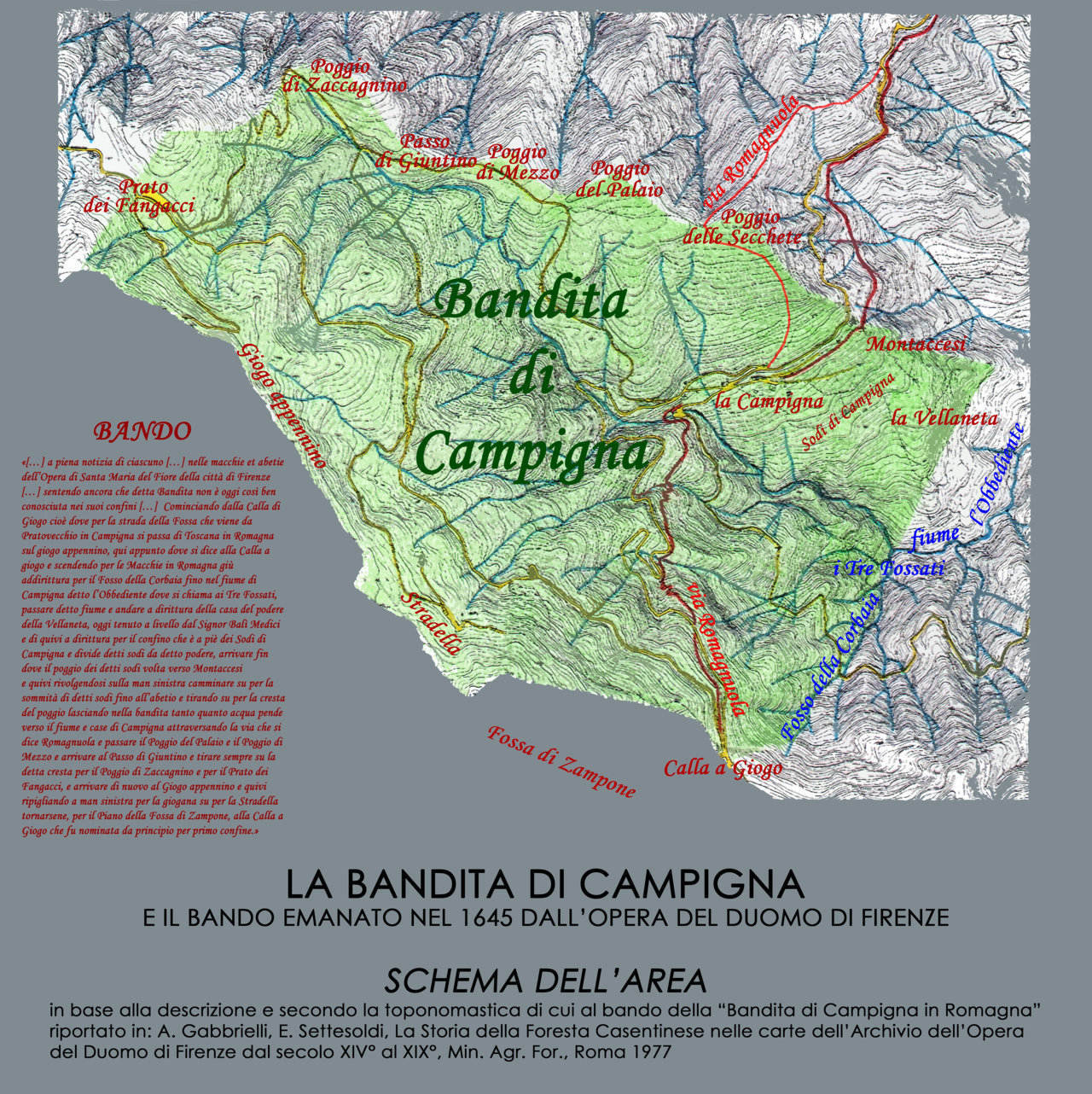

005a – Ricostruzione dell’area della Bandita di Campigna in base al bando del 1645 che recita: Cominciando dalla Calla di Giogo cioè dove per la strada della Fossa che viene da Pratovecchio in Campigna si passa di Toscana in Romagna sul giogo appennino, qui appunto dove si dice alla Calla a giogo e scendendo per le Macchie in Romagna giù addirittura per il Fosso della Corbaia fino nel fiume di Campigna detto l’Obbediente dove si chiama ai Tre Fossati, passare detto fiume e andare a dirittura della casa del podere della Vellaneta, oggi tenuto a livello dal Signor Balì Medici e di quivi a dirittura per il confino che è a piè dei Sodi di Campigna e divide detti sodi da detto podere, arrivare fin dove il poggio dei detti sodi volta verso Montaccesi e quivi rivolgendosi sulla man sinistra camminare su per la sommità di detti sodi fino all’abetio e tirando su per la cresta del poggio lasciando nella bandita tanto quanto acqua pende verso il fiume e case di Campigna attraversando la via che si dice Romagnuola e passare il Poggio del Palaio e il Poggio di Mezzo e arrivare al Passo di Giuntino e tirare sempre su la detta cresta per il Poggio di Zaccagnino e per il Prato dei Fangacci, e arrivare di nuovo al Giogo appennino e quivi ripigliando a man sinistra per la giogana su per la Stradella tornarsene, per il Piano della Fossa di Zampone, alla Calla a Giogo che fu nominata da principio per primo confine.

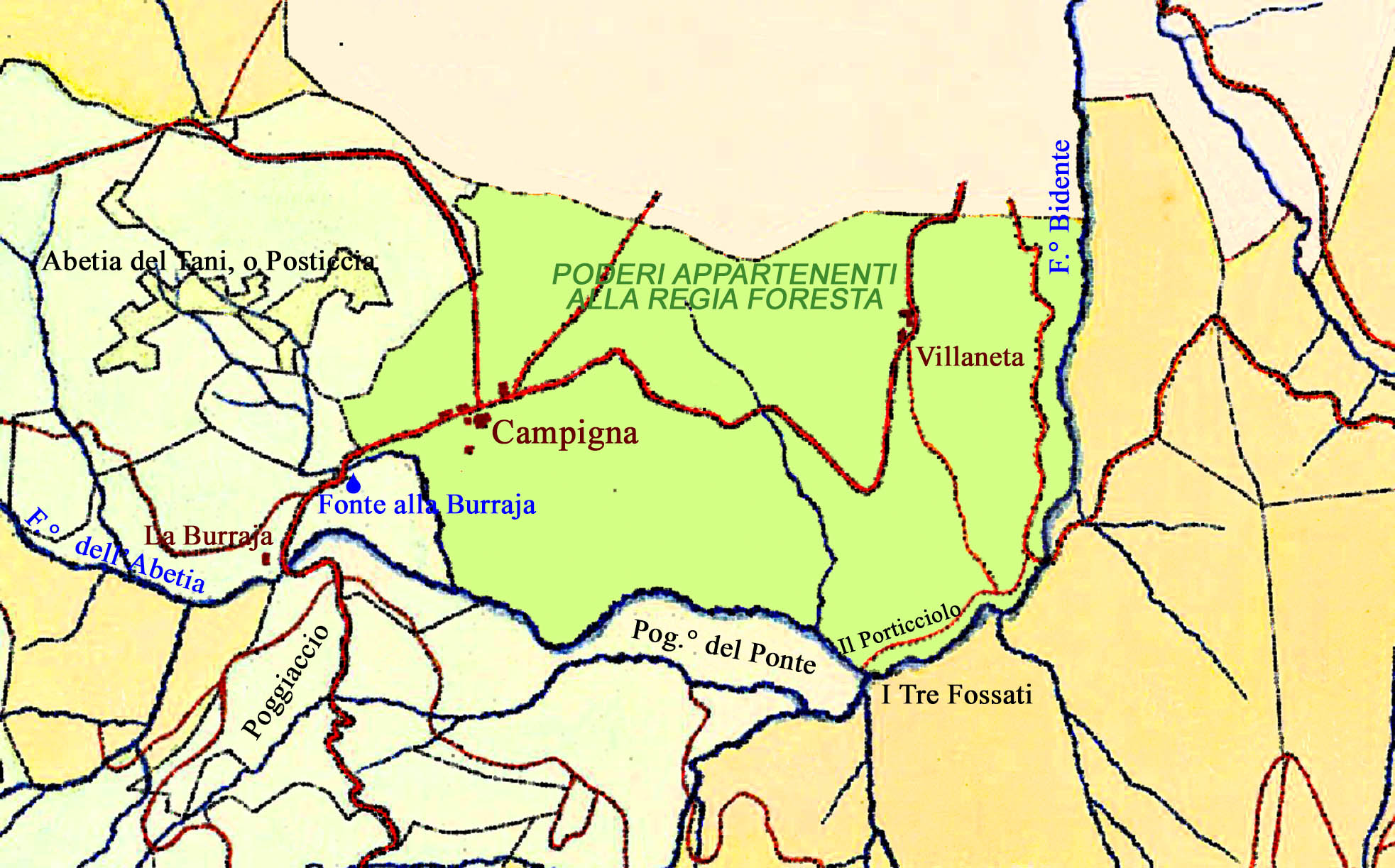

005b – Schema cartografico ispirato alla Carta Geometrica del 1850 con individuazione dell’area poderale di Campigna.

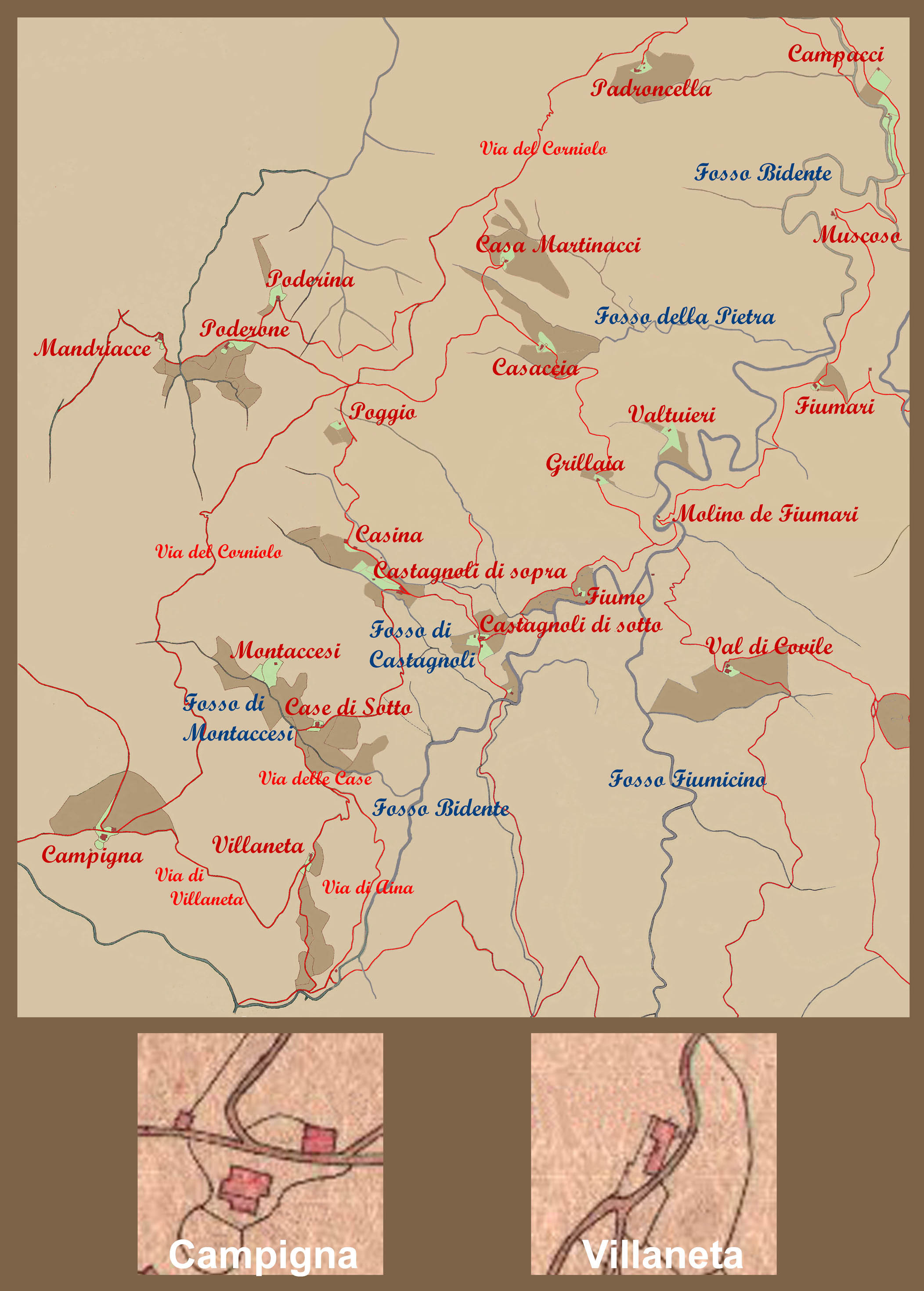

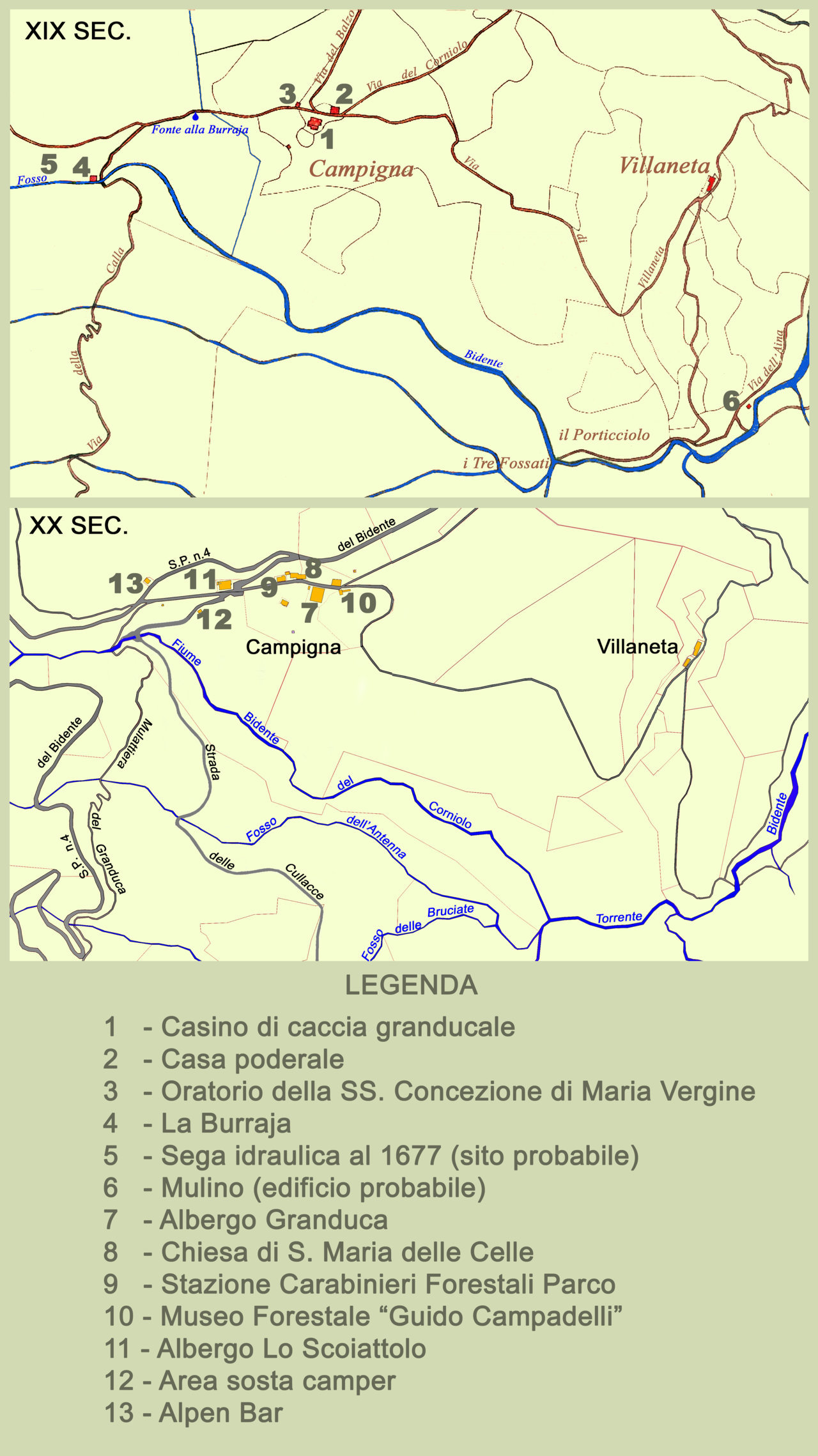

005c – 005d - Mappa schematica dedotta da cartografia storica di inizio XIX sec. e confronto schematico tra cartografia antica e moderna da cui si rilevano le modifiche intercorse nel periodo frapposto, con legenda dei fabbricati antichi e moderni. Riguardo la sega idraulica si indica il probabile sito documentato nel 1677 “non molto lontano dalla cappella”, poi trasferita forse tra I Tre Fossati e la loc. Il Porticciolo. Riguardo il Mulino di Campigna, senza bottaccio, documentato a fine ‘700 e nel contratto del 1818, e si ipotizza che corrisponda al piccolo fabbricato documentato dal Catasto toscano presso Il Porticciolo.

005e – Mappa schematica dedotta da cartografia storica di inizio XX sec. evidenziante reticolo viario e idrografico precedente al completamento della viabilità provinciale.

006/018 – Villaneta (6/04/16 – 13/07/18).

019 – 020 – 021 – Gli “Abetoni di Villaneta” sono un gruppo di 7 Abeti bianchi (Abies alba) di origine, naturale presumibilmente coetanei, collocati sotto Villaneta a ridosso del Bidente di Campigna in loc. Il Porticciolo presso il ponticino attraversato dal sentiero CAI 243. Un esemplare è alto 41,8 m, ha circonferenza di 5,3 m e un’età presunta di 230 anni (13/07/18).