Casa del Pittore

Testo di Bruno Roba (10/10/2021 - Agg. 17/10/2025) - L’Appennino occidentale nella prima metà del XIX secolo vide la realizzazione delle prime grandi strade carrozzabili transappenniniche (Forlivese 1829-1882, Faentina 1832-1836 e del Giogo con variante della Futa 1749-1762 ammodernata nel 1820-1830), nel versante orientale i collegamenti erano sostanzialmente gli stessi di epoca romana, tramite la Via Sarsinate che correva lungo la Valle del Savio, superava Bagno di Romagna in direzione del Casentino e di Arezzo valicando l’Appennino come Via Romea Germanica o Via Romea dell’Alpe di Serra o Via Teutonica o Via Romea di Stade tramite il Passo di Serra, distante in linea d’aria circa 3 km dal futuro Passo dei Mandrioli, o tramite la Via maestra romana o Strada di Pieve attraverso il Valico di Montecoronaro, nota anche come Strada di Verghereto o Sentiero di Romagna, nell’800 classificata Strada maestra provinciale pur essendo una mulattiera. Per l’apertura e/o superamento dei valichi tra la valle dell’Arno e le valli del Bidente e del Savio con carrozzabili occorrerà attendere il periodo compreso tra la metà del XIX secolo e i primi decenni del XX. La prima opera di questo periodo fu la costruzione dell’interprovinciale n.18 Tosco-romagnola o Strada dei Mandrioli (oggi Strada Regionale n.71 Umbro Casentinese nel tratto toscano e Strada Provinciale n.142 dei Mandrioli nel tratto romagnolo), contemporanea all’apertura del Passo dei Mandrioli (1870-1882), ma il tratto S.Piero in Bagno-Sarsina fu inaugurato solo nel 1899. Seguì nel 1900 l’avvio dell’interprovinciale n.23 Tebro-Romagnola attraverso Verghereto, terminata nel 1932, che nel 1938 assumerà la denominazione di Strada Statale n.3bis Tiberina fino all’abbandono del tratto montano con la costruzione della E45 ed alla sua parziale interruzione per i frequenti dissesti. Tra gli Anni Venti e Trenta verrà costruita la rotabile transappenninica tra S.Sofia, Stia e il Casentino attraverso il Passo della Calla: «La nuova strada S. Sofia – Stia, bellamente pianeggiando sotto il Corniolo, attraversa il Bidente che viene dalle Celle e poi inizia l’ascesa del monte verso Campigna poco più su dal luogo donde si diparte, a sinistra, la mulattiera che mena a S. Paolo in Alpe ove, fino al secolo XVI, era un eremo agostiniano.» (D. Mambrini, 1935 – XIII, p. 270). L’inaugurazione della futura Strada Provinciale del Bidente (SP 310 in Toscana e SP 4R in Emilia-Romagna) risale al 27 ottobre 1932. Risale infine al 1960 il completamento della Strada Provinciale n.9ter del Rabbi e del Cavallino che valica l’Appennino alla Colla dei Tre Faggi.

Il Passo dei Mandrioli, detto all’epoca anche di Prataglia o di Badia Prataglia (E. Rosetti, 1894, p. 545, cit.), fu quindi una realizzazione ex-novo in un tratto particolarmente impervio del versante romagnolo con scarsissimi insediamenti dove la cartografia storica non documenta percorsi, ma il valico dei Mandrioli era comunque noto come il punto più depresso dove potesse passare una strada provinciale tra la Valle del Savio e il Casentino. Nel versante toscano sono documentati i soli fabbricati dei poderi Prato binesi, posto sulla via verso il crinale e Mandrioli, ma qui la via terminava (la toponomastica testimonia le loro peculiarità insediative). Nel versante romagnolo Il Nocicchio, tutt’ora esistente, era l’insediamento più elevato, abitato continuativamente almeno dal 1622, luogo documentato fin dal 1066 nel Regesto di Camaldoli come Nociccla, che «[…] rappresenta una delle più arcaiche testimonianze del lavoro umano nell’alpe di Bagno.» (C. Dolcini, Premessa, in: C. Bignami, A. Boattini, A. Rossi, a cura di, 2010, p. 7, cit.). Nel 1871, con la direzione dell’ingegner Boschi, vennero avviati i lavori per «[…] la magnifica strada postale, che monta a zig-zac sull’Appennino centrale per attraversarlo al Passo di Prataglia o dei Mandrioli e discendere quindi nel Casentino.» (E. Rosetti, p. 128, cit.); Rosetti prosegue: «Firenze che non aveva in passato e pare non abbia ancora nessuna voglia di comunicare coll’Emilia, faceva di tutto per isolare i suoi possedimenti romagnoli da questa; quindi tutte le strade della Romagna Toscana, costrutte a grandi spese ed al rovescio delle indicazioni della natura, mirano a questo oggetto. […] Così tutta l’alta ed importante vallata del Ronco […] non può comunicare con Firenze, se non traversando più volte i contrafforti dell’Appennino per passare […] a Bagno di Romagna sulla strada del Savio, onde poi recarsi alla lontanissima Firenze. Valicando l’Appennino centrale al Passo di Prataglia ed alla Consuma. Altro che secolo del vapore per questi poveri paesi!» (pp. 795, 796, cit.). L’opera venne terminata nel 1882 con il completamento degli ultimi 5 km da Badia Prataglia. «Quanto ancora al principio del Novecento la viabilità costituisse un problema lo dimostra però, a suo modo, una foto Brogi scattata poco dopo che l’ingegnere Alcide Boschi (1830-1892) aveva aperto, dopo un cantiere durato ben dieci anni (1870-1880), il passo dei Mandrioli: vi è raffigurata una corriera proprio all’imbocco del passo. Le corriere sono cambiate, la strada è oggi asfaltata e non più ghiaiosa, ma il taglio nel profilo del crinale è rimasto pressoché lo stesso, e chi ha la consuetudine con questo e altri passi dell’Appennino, sa bene che quando c’è neve è difficile transitarvi anche ai giorni nostri.» (A. Bellandi, Dipinti e sculture nel segno di Firenze, in: N. Graziani, a cura di, 2001, p.215, cit.). La famosa foto della citazione 'Automezzo al passo dei Mandrioli in zona le Scalacce' risale al 1932 e fa parte della Collezione Archivi Alinari - archivio Brogi, Firenze (link cit.), mentre reca il timbro postale del 1924 la cartolina più avanti riprodotta che immortala un’autocorriera su FIAT 28-40HP (costruita dal 1907 al 1908) e i suoi passeggeri in posa sul passo per la foto ricordo del primo servizio passeggeri (un’altra copia viaggiata nel 1914 ed altre fotografie e cartoline storiche dell'Archivio Stefano Valbruzzi, composto da una vasta collezione fotografica e di cartoline di grande interesse storico/culturale ed ambientale, tra cui alcune riguardanti la Strada dei Mandrioli, sono visibili su www.alpeappennina.it.). «La Tosco-romagnola aprì prospettive economiche e sociali alle località attraversate: a Badia Prataglia e a Bagno di Romagna, tra Otto e Novecento si affermarono e svilupparono, con modi e tempi diversi tra i due versanti, forme o modi di turismo o villeggiatura differenti, favoriti da quella promozione borghese della montagna che in quegli anni, col primo boom economico, si andava affermando con il viaggio, l’escursione, con la moda della villeggiatura, della “dimora estiva” in Appennino e della vacanza termale, a cui contribuirono in vario modo il Club Alpino Italiano (1863), il Touring Club Italiano (1894), la pubblicazione di guide, baedeker…, che suggerirono nuove località, percorsi e mete, codificarono itinerari, fecero emergere zone fino allora sconosciute, suggerirono escursioni, gite e petit tours anche senza gli agi di grandi alberghi, tratteggiando nuove geografie sulle strade di un’Italia provinciale ancora poco nota agli italiani.» (G. Marcuccini, Turismi. Badia Prataglia e Bagno di Romagna dall’apertura dei Mandrioli (1882) ai primi del Novecento. Appunti, in: Alpe Appennina 02/2020, pp. 60-61).

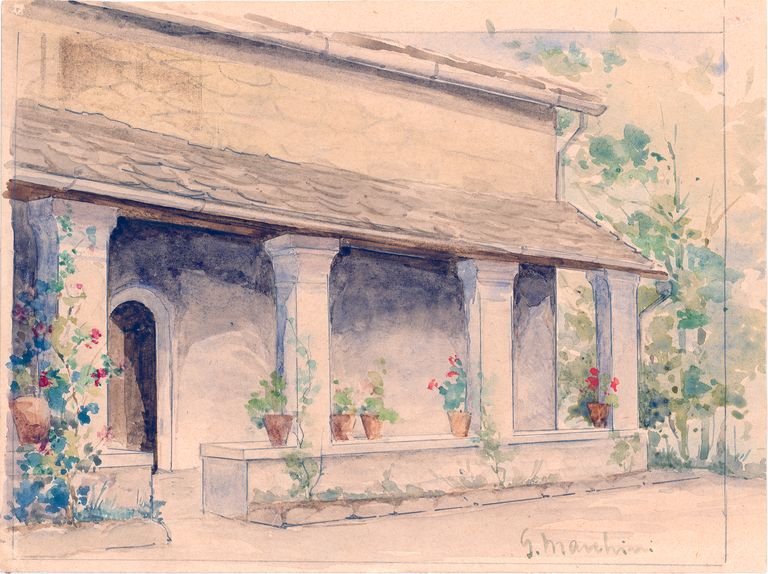

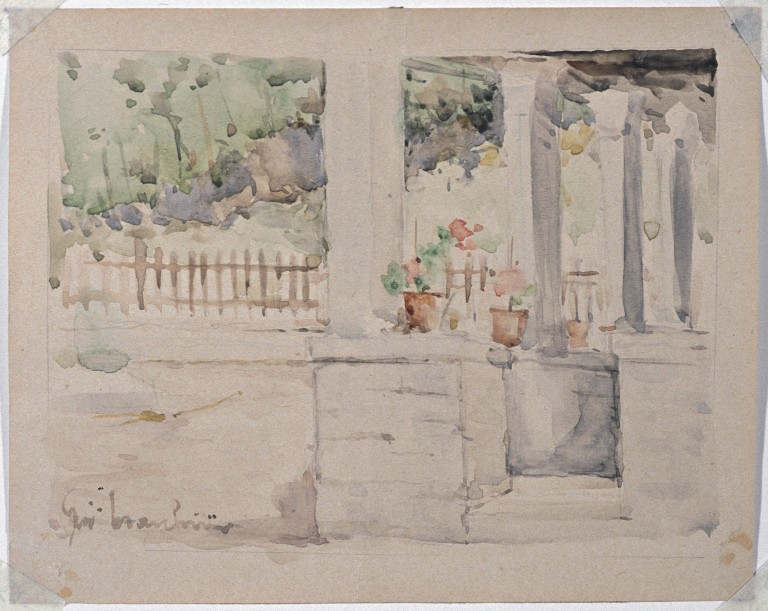

Con la realizzazione della nuova statale e l’apertura del passo vennero costruite due Case cantoniere, già documentate nella Carta d’Italia dell’I.G.M. di primo impianto rilevata nel 1893-94, una presso il km 201+400 a circa 1,3 km dal passo a quota 1110 m s.l.m., in mappa detta C. il Raggio (interpretata erroneamente come casa) e successivamente detta il Raggio, l’altra sotto gli Scalacci presso il km 206+200 alla quota 812 m s.l.m., ivi detta semplicemente Cantoniera e successivamente detta Casa cantoniera degli Scalacci, oggi Cantoniera Tre Fossi. L’impegnativo stile architettonico, riecheggiante il neogotico tipico di fine Ottocento/inizio Novecento, utilizzato per le due cantoniere è significativo dell’importanza attribuita all’epoca all’opera stradale nel suo complesso. Una cartolina d’epoca viaggiata nel 1916 dell'Archivio Stefano Valbruzzi e pubblicata su www.alpeappennina.it, su cui si nota la targa posta nel 1908 in memoria di Alcide Boschi, l’ingegnere che costruì la strada dei Mandrioli, costituisce un utile indizio per datare lo scatto fotografico e quindi la tipologia originaria della Cantoniera il Raggio (toponimo probabilmente ispirato dall’ultimo raggio solare che nei tramonti di un ristretto periodo invernale attraversava il varco dei Mandrioli illuminando il fabbricato mentre tutto intorno già rabbuiava) che in una prima esecuzione probabilmente possedeva un semplice volumetria coperta a capanna, mentre nella foto appare già trasformata verosimilmente anche per ragioni statiche, per cui al corpo centrale dell’edificio appaiono affiancati due corpi laterali simmetrici con falde più basse, determinando un impianto di tipo basilicale con facciata a salienti, ovvero con la linea di falda del tetto spezzata e semipilastri più in funzione decorativa che di contrafforti, arricchito da aperture archiacute determinanti lo stile neogotico insieme alla facciata a capanna, il tutto replicato con ulteriori tre corpi sul retro leggermente sfalsati per minimizzare l’intervento sulle strutture esistenti. Una successiva cartolina (collezione personale) dalla didascalia La cantoniera di RAGGIO al passo dei Mandrioli con foto di A. Canale e timbro postale del 1927 qui riprodotta (pubblicata anche su www.alpeappennina.it. in versione viaggiata nel 1931, dell'Archivio Stefano Valbruzzi), attesta un’avvenuta trasformazione per cui i cinque corpi dell’ampliamento appaiono riunificati in un’unica volumetria e sotto un’unica copertura. Pochi anni dopo, come testimonia l’opera pittorica del 1936 di G. Marchini L’albergo del Raggio, la cantoniera, che forse già svolgeva anche la funzione di osteria (come storicamente tipico per gli edifici posti presso le vie di transito quale servizio per i viandanti) fu ulteriormente trasformata nell’Albergo-ristorante Il Raggio. L’albergo, di cui come tale si trovano foto e cartoline non antecedenti agli Anni Cinquanta, è stato poi assoggettato a rifacimento del tetto con impropria modifica delle falde a capanna e delle sporgenze di gronda, come documentano le cartoline degli Anni Sessanta, mentre successivamente è stato ampliato sul retro con un grosso corpo edilizio, come risulta dall’odierno stato di fatto. Da alcuni anni è inutilizzato e già nel 2016 risultava in vendita. Un’altra cartolina dell'Archivio Stefano Valbruzzi pubblicata sullo stesso sito web, viaggiata nel 1912 ma con foto di pari data, attesta la tipologia della Casa cantoniera degli Scalacci o Tre Fossi, come anticipato anch’essa in stile neogotico ma in questo caso elegante e raffinato, dalla volumetria compatta coperta a capanna e facciata mostrante tre ampie aperture carraie squadrate sormontate da archi ribassati di scarico e tre finestre inserite in cornici archiacute oltre a lunetta archiacuta centrale, con modanatura orizzontale a filo davanzale. L’edificio, benché meritevole di attenzione è purtroppo abbandonato però appare mai manomesso ed ancora inalterato nelle strutture principali tranne la copertura, ormai collassata. La moderna ed insignificante Cantoniera Cisterna o Magazzino dei Mandrioli ha infine sostituito un terzo ed ultimo fabbricato di tale tipologia, documentato almeno dalla Carta d’Italia I.G.M. rilevata nel 1937. Un altro edificio di rilievo è la Casa del Pittore, c.d. in quanto abitato per villeggiatura dal citato pittore macchiaiolo Giovanni Marchini, che però ribattezzò il Raggio riprendendo quello della vicina ex-cantoniera; è situato sul lato della strada a strapiombo sul grandioso anfiteatro roccioso delle Tavole di Mosé, per cui gli viene attribuito come proprio anche tale toponimo: «[…] d’estate l’Appennino era un ottimo luogo di villeggiatura anche per i pittori. Tra i tanti che, come vedremo, scelsero questi monti, ricordo il forlivese, allievo di Fattori, Giovanni Marchini (1877-1946), il quale, sulla fine degli anni Trenta, comprò casa sul versante romagnolo dei Mandrioli, e di quello che affettuosamente chiamò Il mio rifugio estivo (Raggio), ci ha lasciato un piccolo olio con la sua casa, il Raggio, immersa nel bosco, dove si coglie un ultimo legame del pittore con la stagione fattoriana […]» (A. Bellandi, p.215, cit.). L’opera citata Tramonto autunnale “la casa del Raggio” è del 1939. Dapprima abitato da una guardia comunale addetta alla vigilanza boschiva, l’edificio dopo l’acquisto fu ampliato, dotato di loggetta decorata con pitture a carattere sacro e chiusa da un cancello noto come “la soglia della pace”. Per un decennio straordinaria fucina di lavoro del pittore al culmine della carriera artistica, la casa venne aperta ai visitatori, come testimonia la locandina stampata in occasione di un’esposizione delle sue opere, che recita “Nell’alpestre rifugio a 1100 metri fra il murmure delle odorose abetaie e dei faggi secolari, nella solenne quiete del Passo dei Mandrioli Giovanni Marchini pittore forlivese ha aperto al visitatore ed agli amatori d’arte una mostra personale permanente … Angoli di silenzio, sorrisi di sole, folate di nebbia, pascoli, albe, tramonti, sono l’espressione sincera delle forme d’arte del pittore romagnolo”. Al luogo e alla casa dedicò molte sue opere ad acquerello e ad olio, tra cui Mandrioli. Verso il passo, L’albergo del Raggio, Il mio rifugio. Mandrioli e Il belvedere al Raggio, oltre ad una serie di linoleografie con gli scorci dell’edificio corredati da titoli significativi come La casetta del silenzio, La soglia della pace, La loggetta istoriata. Nel 1947, ormai mancato da circa un anno il pittore, l’edificio fu venduto ormai compromesso dall’abbandono e dalla guerra e depredato di gran parte degli arredi. Oggi sulla facciata si nota un’iscrizione tratta dalla Vita di Benvenuto Cellini, che conosceva quei luoghi, mentre di lato un’altra iscrizione recita “Rifugio alpestre del pittore Giovanni Marchini di Forlì”. Marchini, “l’ultimo dei Macchiaioli”, si distinse in Romagna e non solo insieme a Tommaso della Volpe, Roberto Sella, Antonello Moroni e Ettore Bocchini. A Forlì fondò il Cenacolo Artistico e, nel 1922, gli Amici dell’Arte di Cesena vi organizzarono la I Mostra d’Arte relativa al Novecento Italiano (M. Pasquali, La pittura del primo Novecento in Emilia Romagna -1900/1945-, in: C. Pirovano, a cura di, 1991, p. 378, cit.). È stato ricordato nel 2008 a Bagno di Romagna dove, nel Palazzo del Capitano, si è tenuta la mostra Un pittore in Appennino, Giovanni Marchini, La strada dei Mandrioli e il suo paesaggio, e nel 2016 a Forlì, Palazzo Romagnoli, con la mostra Giovanni Marchini. Dal Vero alla Macchia. La scheda n.751 degli edifici storici del territorio rurale del Piano Strutturale Comunale contiene tra l’altro le foto del suddetto affresco della loggetta. Un altro edificio, moderno e di stile improprio per il luogo ma un tempo molto noto, di cui rimangono i ruderi, è l’ex Albergo Mandrioli “Giglio Rosa” denominazione assunta tra fine Anni Cinquanta e inizio Anni Sessanta dai nomi delle due proprietarie Gigliola e Rosina; dotato di bar-ristorante e venti camere fu in attività fino agli Anni Ottanta ed era detto anche Le Tre Botti per la particolarità del prospetto.

Per approfondimenti si rimanda alle schede toponomastiche La Giogana e/o relative ad acque, rilievi e insediamenti citati.

C. Beni, GUIDA ILLUSTRATA DEL CASENTINO, Tipografia Niccolai, Firenze 1881 (1^ Ediz.), rist. anast. Brami Edizioni, Bibbiena 1998;

C. Beni, GUIDA ILLUSTRATA DEL CASENTINO, Luigi Niccolai, Firenze 1889 (2^ Ediz.);

C. Bignami, A. Boattini, A. Rossi (a cura di), AL TEMPE DEL COROJJE - Poderi e case rurali nel territorio parrocchiale di Bagno di Romagna - Immagini e storie di altri tempi, Bologna 2010;

G.L. Corradi (a cura di), Il Parco del Crinale tra Romagna e Toscana, Firenze 1992;

G.L. Corradi e N. Graziani (a cura di), Il bosco e lo schioppo. Vicende di una terra di confine tra Romagna e Toscana, Firenze 1997;

A. Gabbrielli, E. Settesoldi, La Storia della Foresta Casentinese nelle carte dell’Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze dal secolo XIV° al XIX°, Roma 1977;

N. Graziani (a cura di), Romagna toscana, Storia e civiltà di una terra di confine, Firenze 2001;

D. Mambrini, Galeata nella storia e nell’arte, Bagno di Romagna 1935 – XIII;

G. Mini, LA ROMAGNA TOSCANA, Castrocaro 1901, rist. anast. Milano 1978;

F. Pasetto, Itinerari Casentinesi in altura, Stia 2008;

F. Pesendorfer, Il governo di famiglia in Toscana. Le memorie del granduca Leopoldo II di Lorena (1824-1859), Firenze 1987.

O. Piraccini, LA STRADA DI MARCHINI, Presentazione della mostra Giovanni Marchini. Dal Vero alla Macchia, Forlì, Palazzo Romagnoli, 18/12/2016;

C. Pirovano (a cura di), La Pittura in Italia, Il Novecento/1 1900-1945, Electa, Milano 1991;

A. Polloni, Toponomastica Romagnola, Firenze 1966, rist. 2004;

E. Repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, Volume IV, Firenze 1841;

E. Rosetti, La Romagna. Geografia e Storia, Milano 1894, rist. anast. Castel Bolognese, 1995;

P. Zangheri, La Provincia di Forlì nei suoi aspetti naturali, Forlì 1961, rist. anast. Castrocaro Terme 1989;

Alpe Appennina rivista on-line – Storia e storie tra Romagna e Toscana, Raffaele Monti editore, Cesena;

Comune di Bagno di Romagna, Piano Strutturale, INSEDIAMENTI ED EDIFICI DEL TERRITORIO RURALE - ANALISI E NORMATIVA, scheda n.751;

Carta Escursionistica scala 1:25.000, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, S.E.L.C.A., Firenze;

Parco nazionale delle foreste casentinesi. Carta dei sentieri 1:25.000, N.20, Monti editore, 2019;

Link https://www.alinari.it/item/it/1/318000 (controllato ottobre 2025);

Link www.alpeappennina.it;

Link https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/fruizione/altavia/immagini/gallery-alta-via-dei-parchi/tappa-24-badia-prataglia-la-verna/foto-passo-dei-mandrioli-fiorenzo-rossetti (controllato ottobre 2025);

Link https://bbcc.regione.emilia-romagna.it/;

Link https://static-www.comune.bagnodiromagna.fc.it/wp-content/uploads/2024/04/751.pdf (controllato ottobre 2025);

Link: www.mokagis.it/html/applicazioni_mappe.asp. (controllato a giugno 2025).

Testo di Bruno Roba - Il Passo dei Mandrioli si trova al km 200+100 circa della S.P. dei Mandrioli; la Casa del Pittore si trova a 1,650 km dal passo.

Le seguenti foto sono state scattate da Bruno Roba, che ha anche inserito i testi, e qui riprodotte su autorizzazione dell’autore.

Le seguenti foto sono state scattate da Bruno Roba, che ha anche inserito i testi, e qui riprodotte su autorizzazione dell’autore.

001 - 002 - 003 – Dal Monte Càrpano, al centro dell’ampia veduta dello Spartiacque Appenninico si erge il complesso montano di Cima del Termine ma la prospettiva deforma il breve tratto di crinale che si sviluppa fino al Passo dei Mandrioli, di cui si distingue il netto taglio artificiale (1/01/12).

004 – Solo dalla valle del Savio è possibile osservare frontalmente e senza deformazioni prospettiche il profilo del crinale interrotto dal Passo dei Mandrioli; si nota anche l'incisione dell'ultimo tratto di strada dove si trovano i fabbricati. Foto: Passo dei Mandrioli (Fiorenzo Rossetti) (link cit.) - Archivio Fotografico dell'Agenzia di informazione e comunicazione della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, licenza CCA 4.0.

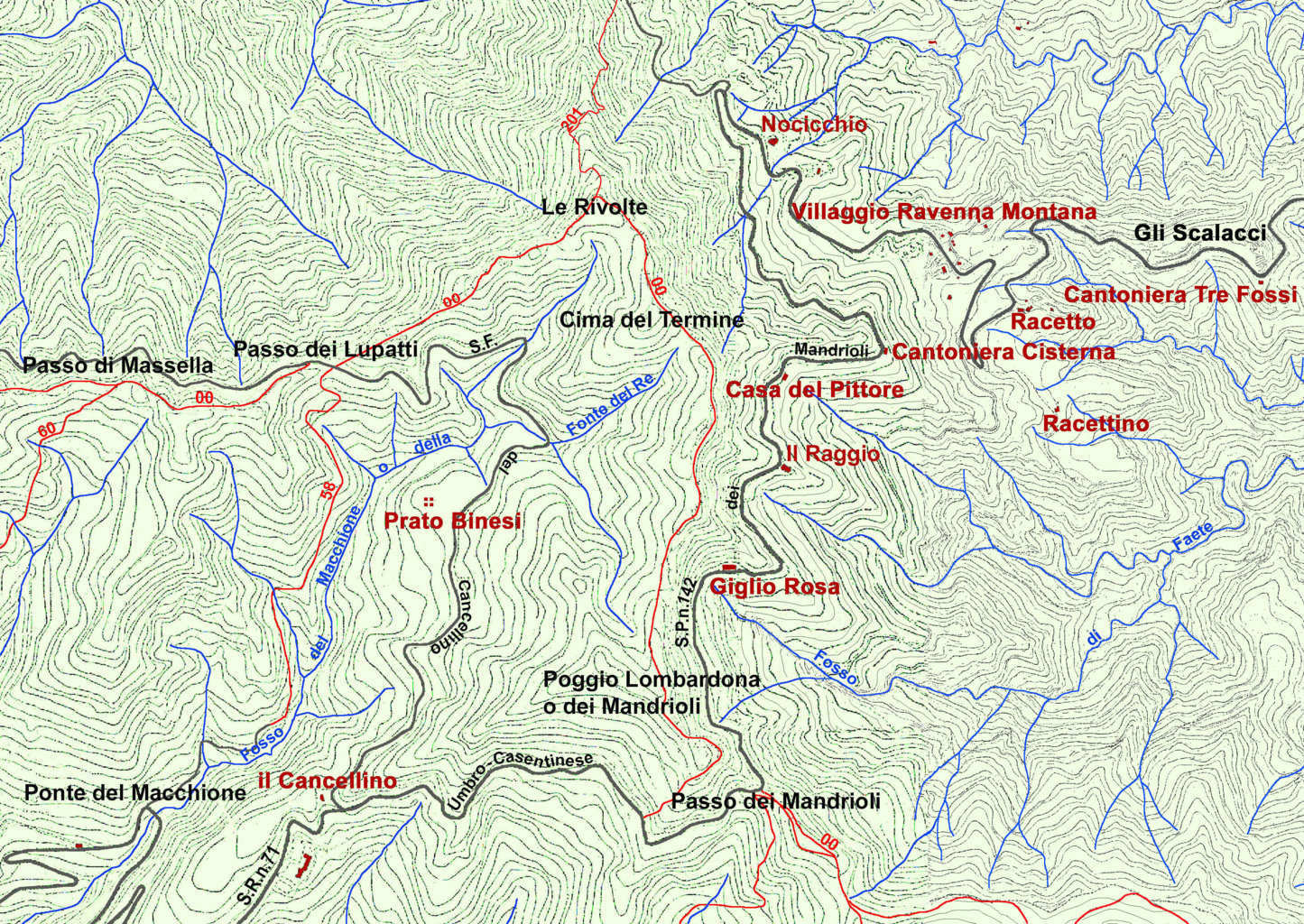

005 - Schema cartografico dell’area del Passo dei Mandrioli.

006 – Il Passo dei Mandrioli (12/07/16).

87165.jpg)

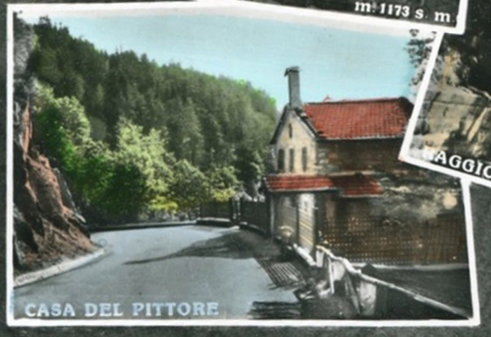

007/012 – La Casa del Pittore (12/07/16).

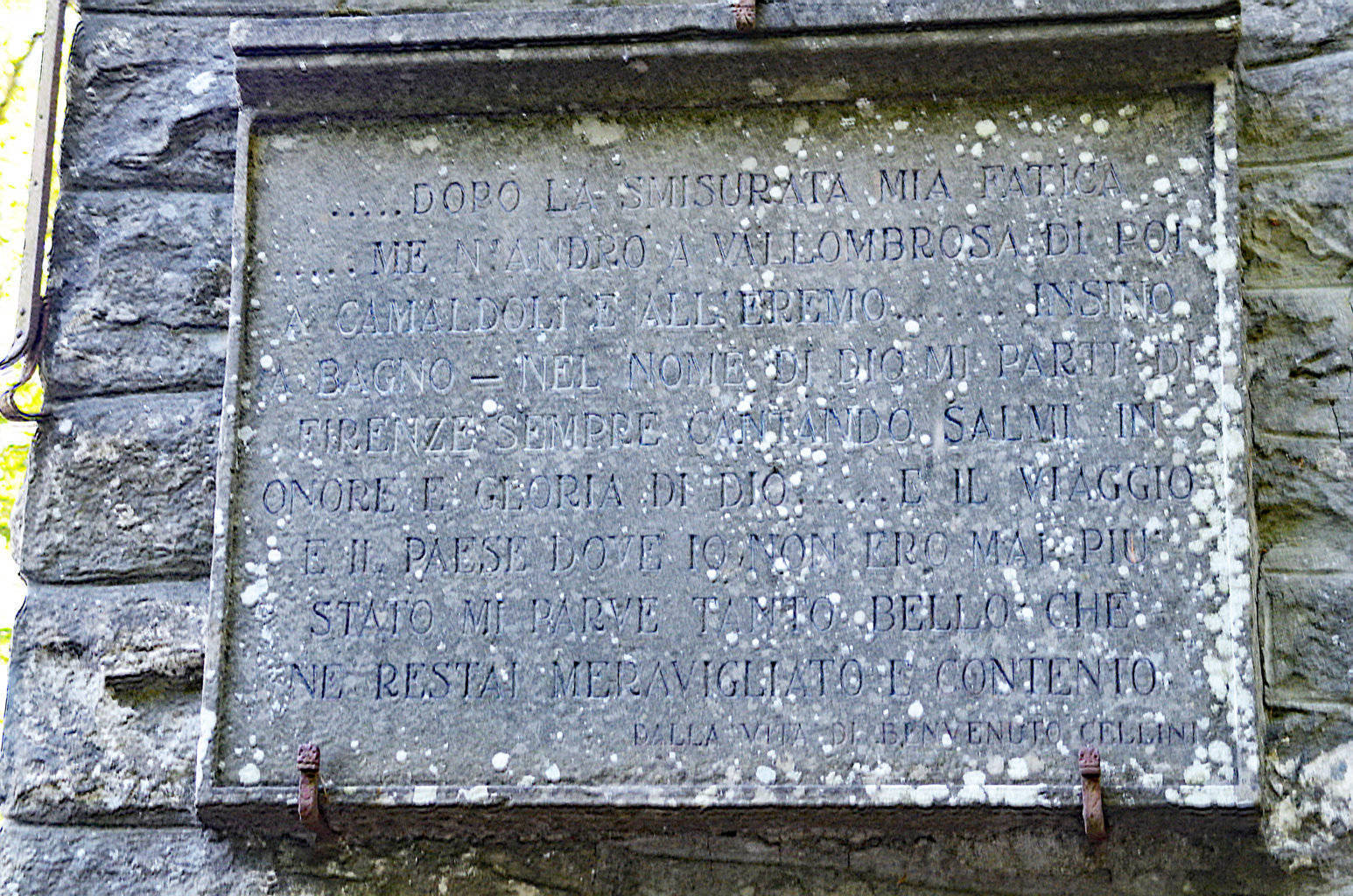

013 - 014 – 015 – Particolari di una ceramica con stemma e putti su delfini mostruosi e delle lapidi: “IN QUESTA CASA SOGGIORNO’ DIPINSE SOGNO’ NELLA SERENITA’ DEI DOMESTICI AFFETTI IL PITTORE FORLIVESE GIOVANNI MARCHINI – L’ALTO SPIRITO ACCESO DALLA FRANCESCANA POESIA DI QUESTI MONTI QUI CONTINUA IL SUO SOGNO PER SEMPRE – 3 DICEMBRE 1877 18 FEBBRAIO 1946” – “… DOPO LA SMISURATA MIA FATICA … ME N’ANDRO’ A VALLOBROSA DI POI A CAMALDOLI E ALL’EREMO … INSINO A BAGNO – NEL NOME DI DIO MI PARTI’ DI FIRENZE SEMPRE CANTANDO SALMI IN ONORE E GLORIA DI DIO … E IL VIAGGIO E IL PAESE DOVE IO NON ERO MAI PIU’ STATO MI PARVE TANTO BELLO CHE NE RESTAI MERAVIGLIATO E CONTENTO – DALLA VITA DI BENVENUTO CELLINI” (12/07/16).

016 – 017 – 018 – Affresco interno e particolari; foto tratte dalla scheda (cit.) del P.S. del Comune di Bagno di Romagna.

019/022 - Marchini Giovanni, carta/ acquerello, sec. XX (1929 - 1940), Raffigurazioni della casa dell'artista al Passo dei Mandrioli. Pinacoteca Civica 'Melozzo degli Ambrogi' Corso della Repubblica, 72, Forlì (FC) ©Samira, per la gestione del Catalogo del patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna e del Portale PatER, licenza CC BY-NC 4.0.

023 – 024 - Riproduzione di cartolina per gentile concessione dell’Archivio Stefano Valbruzzi, composto da una vasta collezione fotografica e di cartoline di grande interesse storico/culturale ed ambientale, tra cui alcune riguardanti la Strada dei Mandrioli riprodotte in https://www.alpeappennina.it/rivista/la-strada-dei-mandrioli/, per cui si ringrazia Alpe Appennina e Monti editore per l’ulteriore consenso alla riproduzione. Dalla descrizione si evince che si tratta di una cartolina Gruss aus, a tre foto, b/n con colorazione acquerellata, lucida, cm 14,5×10,3, autore: Foto J. Moretti – S. Piero in Bagno, soggetto, diversi scorci della strada dei Mandrioli, viaggiata nel 1966. Gruss aus (o Grüße aus) è un’espressione tedesca che significa 'Saluti da' o 'Saluti di/da', spesso usata nelle prime cartoline illustrate prodotte tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo; originario dell'Austria-Germania, questo genere di cartolina paesaggistica si diffuse in Italia dal 1885 come 'saluti da', raffigurando monumenti e scorci cittadini. Viene qui riprodotta in quanto rara raffigurazione, sebbene limitata ad una “vedutina” (vedi particolare), della Casa del Pittore.