Fonte al Bicchiere

Testo di Bruno Roba (4/12/2018 - Agg. 27/02/2024) - Nel contesto del sistema orografico del versante emiliano-romagnolo dell’Appennino Settentrionale, l’Alta Valle del Fiume Bidente nel complesso dei suoi rami di origine (delle Celle, di Campigna, di Ridràcoli, di Pietrapazza/Strabatenza), assieme alle vallate collaterali, occupa una posizione nord-orientale, in prossimità del flesso che piega a Sud in corrispondenza del rilievo del Monte Fumaiolo. L’assetto morfologico è costituito dal tratto appenninico spartiacque compreso tra il Monte Falterona e il Passo dei Mandrioli da cui si stacca una sequenza di diramazioni montuose strutturate a pettine, proiettate verso l’area padana secondo linee continuate e parallele che si prolungano fino a raggiungere uno sviluppo di 50-55 km: dorsali denominate contrafforti, terminano nella parte più bassa con uno o più sproni mentre le loro zone apicali fungenti da spartiacque sono dette crinali, termine che comunemente viene esteso all’insieme di tali rilievi: «[…] il crinale appenninico […] della Romagna ha la direzione pressoché esatta da NO a SE […] hanno […] orientamento, quasi esatto, N 45° E, i contrafforti (e quindi le valli interposte) del territorio della Provincia di Forlì e del resto della Romagna.» (P. Zangheri, 1961, rist.anast. 1989, p. 9, cit.). L’area, alla testata larga circa 18 km, è nettamente delimitata da due contrafforti principali che hanno origine, ad Ovest, «[…] dal gruppo del M. Falterona e precisamente dalle pendici di Piancancelli […]» (P. Zangheri, 1961, rist.anast. 1989, p. 14, cit.) e, ad Est, da Cima del Termine; in quell’ambito si staccano due contrafforti secondari e vari crinali e controcrinali minori delimitanti le singole vallecole del bacino idrografico.

La Valle del Fiume Bidente di Campigna racchiude il bacino idrografico di quel ramo intermedio del Bidente delimitato ad Ovest dal primo tratto di una dorsale caratterizzata da uno dei tratti più impervi del versante appenninico. Alla morfologia piramidale di Poggio Martino, separata dal Monte Falco dalla sella di Pian dei Fangacci, fa seguito la geometrica sequenza di creste degli altri quattro rilievi, detti (alcuni secondo l’antico oronimo), Poggio di Zaccagnino, Poggio di Mezzo, Poggio del Palaio e Poggio delle Secchete, oggi Poggio Palaio, che si sviluppa verso Est leggermente divaricandosi in un simil-parallelismo dallo Spartiacque Appenninico, secondo un evidente fenomeno di frattura e scivolamento di un colossale tratto di versante in ambiente marnoso-arenaceo, da attribuire alla storia geologica appenninica recente; lo scivolamento non ha modificato l’orientamento della giacitura stratigrafica originaria, caratterizzata dalla tipica asimmetria paesaggisticamente evidente. Da Poggio Palaio la dorsale assume un orientamento a NE e digrada con la Costa Poggio dei Ronchi fino alla sella dei Tre Faggi, come crinale di Corniolino prima si innalza con il Monte della Maestà, poi digrada andando a concludersi presso Lago costretta dalla confluenza del Fiume Bidente delle Celle nel Fiume Bidente di Campigna. Ad Est il bacino idrografico è delimitato da parte del contrafforte secondario che si distacca da Poggio Scali e che subito precipita ripidissimo disegnando la sella di Pian del Pero, serpeggiante evidenzia una sequenza di rilievi (i Poggi della Serra e Capannina, l’Altopiano di S.Paolo in Alpe, Poggio Squilla, Ronco dei Preti e Poggio Collina, per terminare con Poggio Castellina) fino a digradare presso il ponte sul Fiume Bidente di Corniolo a monte di Isola, costretto dalla confluenza del Fiume Bidente di Ridràcoli nel Fiume Bidente di Corniolo. Da Poggio Squilla si distacca una dorsale secondaria che, declinando a Nord, dopo il picco di Poggio Aguzzo precipita verso Corniolo con sproni puntati su Lago così completando la chiusura della valle. La sua testata si estende a ridosso delle maggiori quote dello Spartiacque Appenninico (quale parte della c.d. bastionata di Campigna-Mandrioli), caratterizzate dalle fortissime pendenze modellate dall’erosione, con formazione di profondi fossi e canaloni fortemente accidentati talvolta con roccia affiorante, come le Ripe di Scali, il Canale o Canalone del Pentolino, le Ripe della Porta e le Ripe di Pian Tombesi, oltre al distacco dello spessore detritico superficiale, conseguente crollo dei banchi arenacei e lacerazione della copertura forestale.

L’asta fluviale principale cambia spesso denominazione. La Carta Tecnica Regionale individua l’origine fluviale principale a Poggio Lastraiolo, alla quota di 1450-1425 m e a circa 40 m dal Rifugio CAI Città di Forlì, con ramificazioni che si spingono fino a Poggio Sodo dei Conti: tra esse una intermedia trova origine dalla Fonte al Bicchiere, documentata dalla cartografia ottocentesca ma di cui rimangono solo le acque sorgive regimentate con la realizzazione del parcheggio prossimo al rifugio. L’irruenza del primo tratto, detto Fiume Bidente del Corniolo, si manifesta già con la cascata Occhi Brutti all’intersezione con i tornanti della S.P.4, tra i quali riceve il contributo del Fosso dell’Abetìo prima di incassarsi e passare sotto lo sbarramento di scavalcamento della Strada delle Cullacce, che crea un piccolo invaso. Questo tratto si sviluppa fino al sito un tempo detto I Tre Fossati oltre il quale viene detto Torrente Bidente, benché sia ormai prossimo a perdere le caratteristiche torrentizie, circoscrivendo con profonde incisioni i più dolci pendii delle aree poderali di Campigna e Villaneta. I Tre Fossati è il luogo posto sul versante oltre il fiume, dove si verifica la contemporanea confluenza del Bidente con i Fossi della Corbaia (che nasce dal Passo della Calla) e dell’Antenna, che a sua volta ha appena raccolto le acque del Fosso delle Bruciate. Il tratto definito torrentizio giunge fino a Fiumari venendo di seguito detto Fosso del Bidente di Campigna fino ai pressi di Corniolo quando, dopo l’immissione del Bidente delle Celle, nel ricevere i contributi degli appena congiuntisi Fossi di Verghereto e dell’Alpicella (che discendono dal versante di Corniolo), sotto uno strettissimo tornante stradale, le sue acque proseguono lo scorrimento come Fiume Bidente di Corniolo, senza soluzione di continuità morfologica degli alvei. Peraltro, se nel bando del 1645 istitutivo della Bandita di Campigna nell’area dei Tre Fossati era detto “fiume di Campigna detto l’Obbediente” (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 124-125, cit.), come Fosso Bidente compare sia nel Catasto toscano del 1825-34, sia nelle Bozze di mappe catastali della Foresta Casentinese e Campigna, datate 1808-1830 (cit.), sia nella Carta Geometrica della Regia Foresta Casentinese del 1850 (cit.), nelle quali però, verso monte, è registrata la citata prevalente continuità morfologica degli alvei con il Fosso dell’Abetia. Su questo aspetto concordava un noto studioso, con ulteriori precisazioni: «Fiume Ronco: si potrebbe dire, considerando la cima più alta dalla quale prende origine uno dei fossi confluenti a costituirne l’alto corso, che il fiume Ronco nasce esso pure dal M. Falco ad una altezza che supera i 1500 metri; ma è forse più esatto ammettere, anche per il fatto che gli altri fossi confluenti hanno in parte origine ad altezza uguale o di poco inferiore, che le sorgenti del fiume coprono una estensione notevole dell’Appennino romagnolo, una ventina di chilometri, fra M. Falco e Poggio del Termine. Senza entrare in troppi dettagli, si può ricordare che il Ronco, il quale prende questo nome fra Meldola e Cusercoli e si chiama invece Bidente nel corso superiore, ha origine da tre torrenti che confluiscono sopra S. Sofia. Precisamente sono: il superiore, verso nord, il Bidente delle Celle che nasce sulle propaggini di Monte Falco; esso confluisce presso Corniolino col Bidente del Corniolo (che nasce a M. Guffone), dopo aver raccolto le acque del cosidetto Bidente di Campigna, che nasce nelle alte propaggini della foresta omonima col nome di fosso dell’Abetìa […]. Tutto il ventaglio dei rigagnoli, che scola il crinale fra M. Falco e Poggio Scali si congiunge nel già ricordato Bidente del Corniolo […]» (P. Zangheri, 1961, rist.anast. 1989, p. 21, cit.). Secondo questa illustre ipotesi l’asta principale del Bidente del Corniolo trova la sua origine sul M. Guffone tramite il suddetto Fosso di Valdonasso-Verghereto, mentre tutto il reticolo idrografico bidentino proveniente dallo spartiacque appenninico sarebbe costituito da meri “rigagnoli”.

Le fonti ricordate da M. Padula nella Foresta di Campigna, quindi nel bacino idrografico del Bidente, sono: «Fonte Occhi Brutti, presso la strada statale del Bidente, m 1150, particella forestale n. 42. Portata l/min 6 - Fonte del Raggio, sulla strada delle Cullacce, m 1030, particella forestale n. 89. Portata l/min 6 - Fonte Madonnina, presso la strada delle Cullacce, m 1040, particella forestale n. 77. Portata l/min 2 - Fonte Maso, m 1250, particella forestale n. 33. Portata l/min 12 - Fonte Sodo dei Conti, m 1600, particella forestale n. 8. Portata l/min 3 - Fonte Orti, m 1200, particella forestale n. 33. Portata l/min 18 - Fonte dell’Ingegnere (principale sorgente che alimenta l’abitato di Campigna), sotto la strada provinciale Passo Calla-Fangacci, m 1340, particella forestale n. 39. Portata l/min 168 - Fonte della Burraia, già Fonte rifugio Lombardini (alimenta l’albergo C.A.I.), m 1447, particella forestale n. 38. Portata l/min 8.» (M. Padula, G. Crudele, 1988, pp. 63-64, cit.).

L’area e i crinali circostanti in passato erano interessati da stretti ed impervi percorsi utilizzati a scopo militare, per transiti commerciali e per le attività boschive. La prima cartografia storica, ovvero il dettagliato Catasto Toscano (1826-34 – scala 1:5000), la schematica Carta della Romagna Toscana Pontificia (1830-40 – scala 1:40.000), le prime edizioni della Carta d’Italia dell’I.G.M. (1893-94 – scala 1:50.000; 1937 – scala 1:25.000), da integrare per la classificazione storica del Bidente con le Bozze di mappe catastali della Foresta Casentinese e Campigna (1808-1830 – scala 1:5000) e la Carta Geometrica della Regia Foresta Casentinese (1850 – scala 1:20.000), consente di conoscere, tra l’altro, il tracciato della viabilità antica che riguardava la Valle di Campigna. Tra questa, le c.d. vie dei legni, o Strade dette dei legni per il trasporto dei medesimi (così riportate nella Carta Geometrica) utilizzate per il trasporto del legname fino al Porto di Badia a Poppiena a Pratovecchio, attraverso i valichi appenninici tosco-romagnoli. Alcune di queste erano la Via delle Strette e la Stradella, specificamente elencate nel contratto di vendita del 1857, con cui le foreste passarono dall’Opera del Duomo di Firenze alle Reali Possessioni: «Una vastissima possessione la quale […]. E’ intersecato da molti burroni, fosse e vie ed quella che percorre il crine, dall’altra che conduce dal Casentino a Campigna e prosegue per Santa Sofia, dalla cosidetta Stradella, dalla via delle Strette, dalla gran via dei Legni, dalla via che da Poggio Scali scende a Santa Sofia passando per S. Paolo in Alpe, dalla via della Seghettina, dalla via della Bertesca e più altre.» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 163-164, cit.). Da esse transitava il legname della Bandita di Campigna o proveniente dalla Stretta e diretta alla Gran via dei legni (che dalle pendici del Monte Gabrendo scendeva a Pratovecchio) ed è lo stesso itinerario che oggi attraversa con il Ponticino della Stretta il Fosso dell’Abetìa e risale verso lo Spartiacque Appenninico andando a terminare sui Prati della Stradella o della Burraia, riclassificata Strada Vicinale Fonte al Bicchiere (sent. 253).

Il toponimo Stradella è documentato per la prima volta nell’atto di istituzione (1645) della Bandita di Campigna, con precisazione dei suoi confini: «[…] e per il Prato dei Fangacci, e arrivare di nuovo al Giogo appennino e quivi ripigliando a man sinistra per la giogana su per la Stradella tornarsene […] alla Calla […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 124-125, cit.). Compare quindi nel 1677 in una relazione di un funzionario dell’Opera del Duomo: «Il giorno di martedì montammo a cavallo […] e arrivammo alla Stradella dove cominciammo a vedere parte della nostra grandissima selva […] si salì per il detto abetio riservato per SAS sino alla Stretta e di quivi salendo si giunse alla Stradella […]. Si camminò poi per la sommità del giogo dalla Stradella sino al Prato dei Conti […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 320, 325-327, cit.) e, nel 1818, nella descrizione dei confini del “Contratto livellario” tra l’Opera e il Monastero di Camaldoli: «Una vasta tenuta di terre […] confina […] sedicesimo, dal lasciato termine percorrendo sempre il confine della macchia di Monte Corsoio […] si giunge ad altro luogo detto la Pianaccina ove confina questa Comune con quella di Stia e quindi continuando la Giogana passando il Sodo dei Conti, Stradella, Calla […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 475-476, cit.).Tale toponimo compare per la prima volta in un documento cartografico nelle sopracitate Bozze di mappa dove è attribuito ad un lungo fabbricato rettangolare, di cui è noto che già allora corrispondesse ad una stalla in muratura di pietrame, usata come alpeggio estivo per le mandrie. A seguito delle migliorie effettuate dal Siemoni nel 1853 (come attesta una pietra incisa conservata all’interno del fabbricato venuta in luce nel corso dei moderni restauri) prese il nome di Burraia dei Prati, quando venne aggiunto un piccolo fabbricato posto ad Est della stalla con l’abitazione del custode, il forno ed i rinomati locali per la lavorazione del latte. È così citato anche da Carlo Beni nella sua “Guida del Casentino”: «Dal Sodo de’ Conti la via comincia a discendere dolcemente in direzione di levante, e dopo breve cammino sempre sul crine del monte, si giunge ai bei prati della Stradella (metri 1429), in mezzo ai quali sorge un capannone di pietra, detto la Burraia, conosciuta pel suo buon latte e squisitissimo burro. Più sotto si vede la gran fattoria di Campigna circondata a nord da una bellissima foresta di abeti, mentre al di sopra della Stradella si innalza il poggio Caprenno, che gareggia in altezza con quello della Falterona. Dal lato nord-est di poggio Caprenno per un sentiero sassoso si scende alla Calla […].» (C. Beni, 1881, pp. 55-56, cit.). Un’interessante foto del 1929 di Pietro Zangheri documenta tali edifici (cit.). Qui si recò in visita nel 1854 Leopoldo II e lasciandone descrizione nelle sue Memorie: «L’indomani varcai l’Appennino alla nuova mia cascina della Stradella, dimora per li uomini e le mucche nell’estate soltanto, il più elevato luogo abitato di Toscana, ove è rifugio ai viandanti presi dalle procelle o dalle nevi nella via che è breve, ma perigliosa, da Casentino nelle Romagne.» (F. Pesendorfer, a cura di, 1987, p. 419, cit.). Dell’insediamento antico oggi rimane solo la ex-stalla, fino al 1947 utilizzata come stazione radio militare. Nel 1951 è stato ammodernato, funzionando dapprima come colonia antitubercolare, poi colonia estiva. Divenuto proprietà della Regione Emilia-Romagna, dal 1974 è gestito dalla Sezione CAI di Stia ed è noto come Casone della Burraia o Rifugio La Burraia.

Presso questo insediamento dovevano essere sempre presenti polle sorgive, indispensabili per l’allevamento; Padula ricorda la Fonte della Burraia che oggi si può identificare con le acque scorganti dal deposito probabilmente ricavato dalle strutture residue del fabbricato con i rinomati locali per la lavorazione del latte, ma anche con quelle custodite a poche decine di metri verso Est. Lungo l’antico tracciato viario la Carta Geometrica documenta la localizzazione delle fonti presenti, la Fonte al Bicchiere e la Fonte di Maldo, dimostrandone l’importanza. La Carta documenta inoltre una Fonte alla Burraja a Campigna in prossimità del fabbricato composto da capanna separata con stalla e altra stanza per la lavorazione del latte, prima noto come la cascina poi La Burraja, di cui nel 1789 se ne prescriveva l’edificazione (una “cascina per mucche”), poi descritto nel contratto del 1818; il fontanello dell’area camper pare un suo ammodernamento. Confronti cartografici e sopralluoghi conducono a localizzare il sito della Fonte al Bicchiere in corrispondenza della piazzola di sosta carrabile accanto alla sbarra: infatti mentre a monte non vi sono sorgenti, fossi o impluvi e conseguenti tombini sottostradali, ma solo una vaga polla d’acqua, subito a valle si nota un fossatello cospicuamente alimentato da un getto sgorgante da un tubo che fuoriesce dalla gabbionata di sostegno della piazzola. Da questa si imbocca il sentiero che conduce ai rifugi che pare corrispondere all’antica viabilità, mentre della storica fonte rimangono le acque che contribuiscono ad alimentare il reticolo idrografico di origine del Bidente. La Fonte di Maldo è localizzabile con buona precisione sulla stessa pista, circa 500 m sotto la provinciale, accanto ad un affluente dell’Abetìa, dove un grosso masso erratico pare ricoprire le tracce di sistemazioni abbandonate di un effluvio d’acqua non perenne.

L'area fu interessata dall’infrastrutturazione turistica postbellica - quando fortunatamente fu evitato lo «[…] scempio urbanistico minacciato nelle due località di Campigna e Badia Prataglia.» (F. Clauser, 2016, p. 72, cit.), diretto «[…] ad ottenere una ben più alta e deleteria incidenza di strade, ville e negozi all’interno della foresta (richiesta della creazione di un villaggio turistico in Campigna).» (P. Bronchi, 1985, p. 109, cit.) - con la costruzione della prima pista sciistica dal Monte Gabrendo ai Prati della Burraia, risalente agli anni 1952/55, cui seguirono l’impianto di risalita collegato alla prima stazione invernale del luogo, oggi Chalet Burraia, struttura nata negli Anni ’30 come servizio per escursioni appenniniche (impianto poi abbandonato e definitivamente smantellato nel 2016 con riqualificazione dell’area), cui seguì nel 1958 l’impianto Sodo dei Conti/Fangacci. Altri rifugi tutt’ora operanti ed edificati come servizio sia degli impianti sciistici che del turismo montano sono il citato CAI Città di Forlì posto al margine dei prati, edificato nel 1974 in corrispondenza di un fabbricato documentato dalla Carta Geometrica del 1850 con il toponimo Capanna, e il Rifugio La Capanna, con lo skilift che raggiunge il crinale nei pressi di Sodo dei Conti a circa 300 m dall’innesto della Pista del Lupo. Altri impianti sciistici odierni sono le piste di fondo e lo snow park dei Fangacci, presso il quale si trova il moderno Rifugio di Beppe (attrezzato per le grigliate al coperto), e il Rifugio del Sano, anch’esso probabilmente recente e noto in quanto citato nelle guide degli scorsi Anni ’80: «Dall'albergo Scoiattolo si prende la deviazione per la strada statale, raggiuntala, si prende di fronte dove ha inizio lo stradello forestale contrassegnato dal segnavia N° 26, che attraversa tutta la foresta di abete. Si sale a destra del fosso dell'Abetio poi ad una biforcazione (30 min.) si piega a sinistra per raggiungere il rifugio del Sano (40 min.) per poi scendere al fosso dell'Abetio in località Ponticino (50 min.)» (O. Bandini, G. Casadei, G. Merendi, 1986, p. 108, cit.). Il rifugio, ancora rappresentato (senza toponimo) nella cartografia escursionistica benché non più esistente, è stato evidentemente rimosso, con ripristino dei luoghi: si trovava presso il Passo di Giuntino, antico toponimo della sella tra il Poggio di Zaccagnino e il Poggio di Mezzo. Il Rifugio CAI Città di Forlì è l’unico che ricade nello specifico bacino idrografico del Bidente del Corniolo ovvero di Campigna, mentre i Rifugi di Beppe e del Sano ricadono in quello del suo affluente Fosso dell’Abetìo, e il citato Rifugio CAI La Burraia in quello del Fosso dell’Antenna. Il Rifugio La Capanna appartiene al versante adiacente, infatti ricade nel bacino del Bidente delle Celle.

Per approfondimenti ambientali e storici si rimanda alle schede toponomastiche Valle del Bidente di Campigna, Fiume Bidente di Campigna e/o relative ad acque, rilievi e insediamenti citati.

N.B.: - Dopo la confisca del vasto feudo forestale da parte della Repubblica di Firenze a danno dei conti Guidi, l’alpe del Corniolo, la selva del Castagno e la selva di Casentino ovvero di Romagna che si chiama la selva di Strabatenzoli e Radiracoli tra il 1380 e il 1442 furono donate (il termine contenuto in atti è “assegnato in perpetuo”; A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 15-16, cit.) all’Opera del Duomo di Firenze in Romagna che, per oltre quattro secoli si riservò il prelievo del legname da costruzione e per le forniture degli arsenali di Pisa e Livorno, di quelli della Francia meridionale oltre che per l’ordine dei Cavalieri di Malta. Dopo la presa in possesso l’Opera aveva costatato che sia nei vari appezzamenti di terra lavorativa distribuiti in vari luoghi e dati in affitto o enfiteusi sia altrove si manifestavano numerosi disboscamenti (roncamenti) non autorizzati. Desiderando evitare nuovi insediamenti, dalla fine del 1510 intervenne decidendo di congelare e confinare gli interventi fatti, stabilendo di espropriare e incorporare ogni opera e costruzione eseguita e concedere solo affitti quinquennali. I nuovi confinamenti vennero raccolti nel “Libro dei livelli e regognizioni livellarie in effetti” che, dal 1545 al 1626 così costituisce l’elenco più completo ed antico disponibile. Altri elenchi e documenti utili si sono susseguiti nei secoli seguenti, fino ai contratti enfiteutici del 1818 e del 1840 con il Monastero di Camaldoli, contenenti una precisa descrizione dei confini e delle proprietà dell’Opera. I poderi di Campigna e Villaneta rimasero sempre tra le dotazioni della Regia Foresta Casentinese o, per uno scorcio del XIX secolo, della diretta proprietà granducale.

- Le “vie dei legni” indicano i percorsi in cui il legname, tagliato nella foresta, tronchi interi o pezzato, dal XV° al XIX° secolo veniva condotto prima per terra tramite traini di plurime pariglie di buoi o di cavalli, a valicare i crinali appenninici fino ai porti di Pratovecchio e Poppi sull’Arno, quindi fluitato per acqua, a Firenze e fino ai porti di Pisa e Livorno.

RIFERIMENTI

AA. VV., Dentro il territorio. Atlante delle vallate forlivesi, C.C.I.A.A. Forlì, 1989;

O. Bandini, G. Casadei, G. Merendi, L'alto Bidente e le sue valli, Maggioli Editore, Guide Verdi, Rimini 1986;

C. Beni, Guida illustrata del Casentino, Brami Edizioni, Bibbiena 1998, rist. anast. 1^ Ed. Firenze 1881;

P. Bronchi, Alberi, boschi e foreste nella Provincia di Forlì e note di politica forestale e montana, C.C.I.A.A. di Forlì (a cura di), Nuova Cappelli, Rocca S. Casciano 1985;

F. Clauser, Romanzo Forestale – Boschi, foreste e forestali del mio tempo, LEF, Firenze 2016;

F. Clauser, Vie e mezzi di esbosco nelle foreste casentinesi, in: Monti e Boschi Rivista mensile del Touring Club Italiano, n.6 giugno 1962;

G.L. Corradi (a cura di), Il Parco del Crinale tra Romagna e Toscana, Alinari, Firenze 1992;

A. Gabbrielli, E. Settesoldi, La Storia della Foresta Casentinese nelle carte dell’Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze dal secolo XIV° al XIX°, Min. Agr. For., Roma 1977;

M. Gasperi, Boschi e vallate dell’Appennino Romagnolo, Il Ponte Vecchio, Cesena 2006;

N. Graziani (a cura di), Romagna toscana, Storia e civiltà di una terra di confine, Le Lettere, Firenze 2001;

M. Padula (a cura di), Le foreste di Campigna-Lama nell’Appennino tosco-romagnolo, Regione Emilia-Romagna, Bologna 1988;

M. Padula, G. Crudele, Le foreste di Campigna-Lama nell’Appennino tosco-romagnolo, Regione Emilia-Romagna, Bologna 1988;

F. Pesendorfer (a cura di), IL GOVERNO DI FAMIGLIA IN TOSCANA. Le memorie del granduca Leopoldo II di Lorena (1824-1859), Sansoni Editore, Firenze 1987;

A. Sansone, Relazione sulla Azienda del Demanio Forestale di Stato – 1° luglio 1910/30 luglio 1914, Roma 1915;

P. Zangheri, La Provincia di Forlì nei suoi aspetti naturali, C.C.I.A.A. Forlì, Forlì 1961, rist. anast. Castrocaro Terme 1989;

Carta Escursionistica scala 1:25.000, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, S.E.L.C.A., Firenze

Parco nazionale delle foreste casentinesi. Carta dei sentieri 1:25.000, N.20, Monti editore, 2019;

Regione Toscana – Progetto CASTORE – CAtasti STOrici REgionali;

Carta della Romagna Toscana e Pontificia: URL http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_scheda_dettaglio.jsp?imgid=10910;

G. Inghirami, Carta Geometrica della Toscana, 1830;

Carta Geometrica della Regia Foresta Casentinese: URL http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_scheda_dettaglio.jsp?imgid=11479;

Bozze di mappe catastali della Foresta Casentinese e Campigna: URL http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_scheda_dettaglio.jsp?imgid=11644;

URL https://popolidelparco.it/campigna/;

URL http://www.popolidelparco.it/media/archivio-pietro-zangheri-zan098/;

URL https://www.tourer.it/;

URL www.mokagis.it/html/applicazioni_mappe.asp.

Testo di Bruno Roba - Dal Passo della Calla si percorre la SP del Castagno per 2 km fino all’innesto del sentiero 253, da risalire per circa 500 m con un dislivello di 40 m.

Le foto sono state scattate da Bruno Roba, che ha anche inserito i testi, e qui riprodotte su autorizzazione dell'autore.

00a1– 00a2 – Dal Monte Piano si può avere una delle più ampie viste dell’intero Spartiacque Appenninico ed è abbastanza agevole riconoscere sia le due vette maggiori dei Monti Falterona e Falco e, grazie alla copertura nevosa, i prati della Burraia di Poggio Lastraiolo accanto al Monte Gabrendo. Sono cerchiati i siti delle fonti: in alto la Fonte al Bicchiere e la Fonte della Burraia con il sottostante probabile sito della Fonte dell'Ingegnere, sulla dx la Fonte di Maldo, in basso il probabile sito della Fonte Occhi Brutti con la sottostante Fonte di Romolino e la Fonte alla Burraja a Campigna (01/01/12).

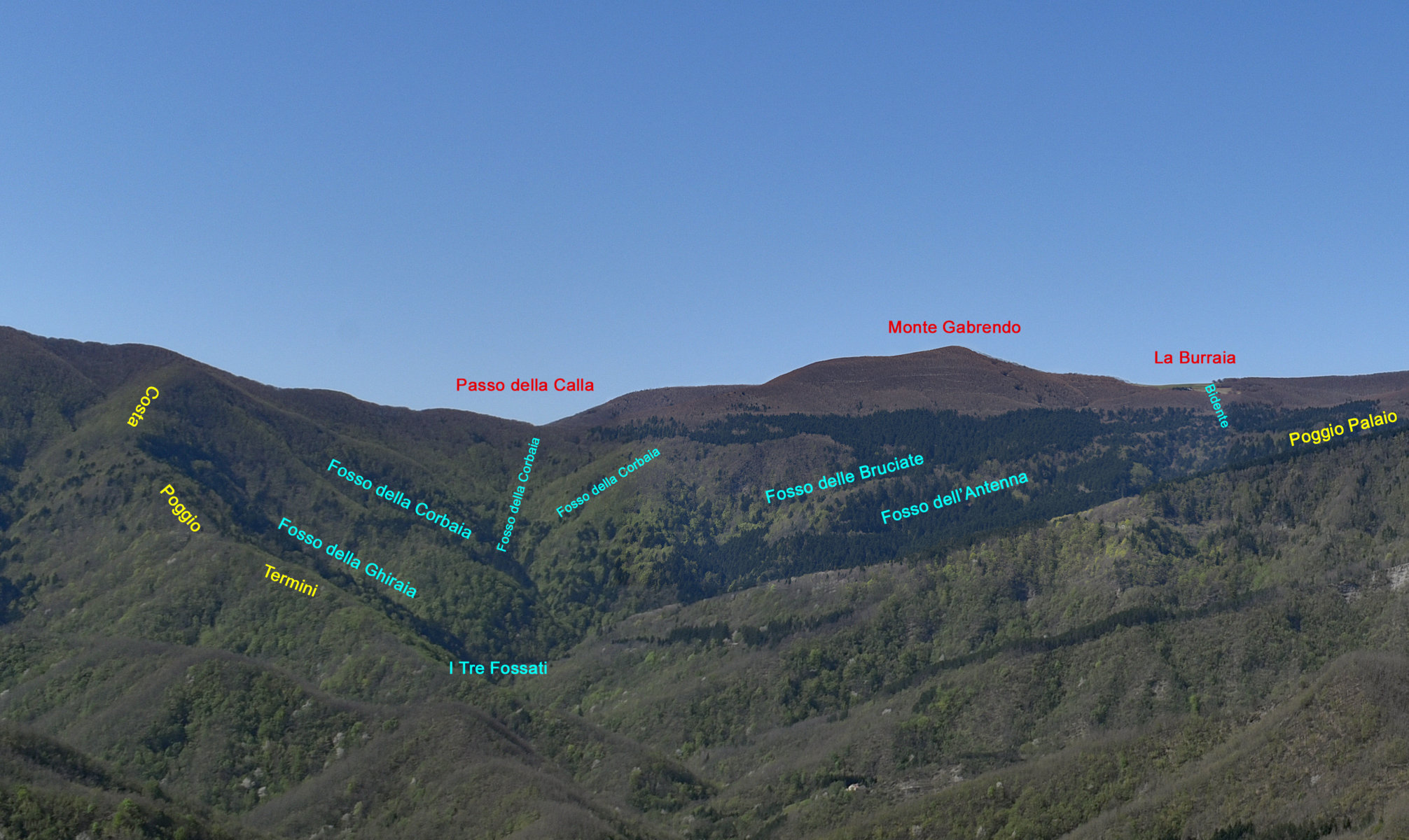

00b1 - 00b2 – Dal crinale a monte di Ristèfani, veduta della testata del Bidente sullo Spartiacque Appenninico, con indice fotografico (25/04/18).

00b3 – 00b4 – Dal crinale del contrafforte che risale verso San Paolo in Alpe si notano i rinsecchiti prati della Burraia sul cui bordo si scorge il rifugio Città di Forlì adiacente al sito della Fonte al Bicchiere (26/03/12).

00b5 – 00b6 – Da S. Paolo in Alpe il leggero innevamento evidenzia il profilo del “piano inclinato” di Poggio Palaio o “piano di Campigna” dove si trovano le fonti (21/11/18).

00b7 – 00b8 – Da Poggio Capannina, scorci ravvicinati sull’Abetina di Campigna, dove si trovano alcune fonti (2/06/18).

00c1 – 00c2 – Da Poggio Scali il complesso del Falterona emerge oltre la schiena della Giogana in una gelida vista di fine inverno con gli imbiancati prati della Burraia (9/03/11).

00d1 – 00d2 - Dal contrafforte principale percorso dal Sentiero degli Alpini (SA 301 CAI) si riesce a seguire l’intero skyline Monte Falco-Poggio Sodo dei Conti-Poggio Lastraiolo-Monte Gabrendo ed a traguardare i prati della Burraia con il Rifugio Cai Città di Forlì e le incisioni del primo impluvio del Bidente comprendente la fonte(16/04/16).

00d3 – Elaborazione da manifesto esposto in bacheca a Campigna con indicazione del sito di Fonte al Bicchiere, appena fuori margine sulla sx, e della Fonte di Maldo, lungo la traccia che scende della strada di Fonte al Bicchiere.

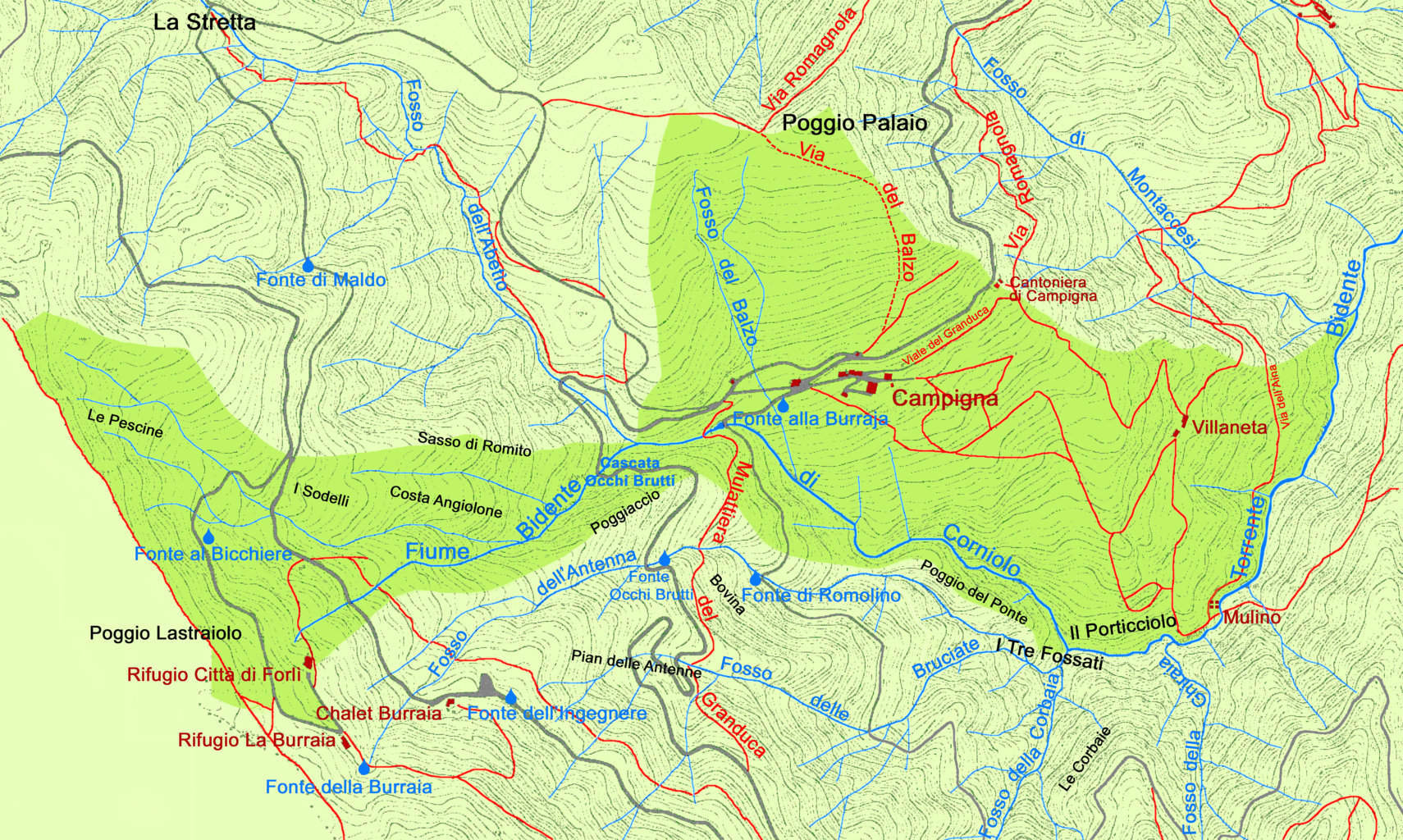

00e1 – Schema da cartografia moderna del bacino idrografico dell’alta valle del Bidente di Campigna.

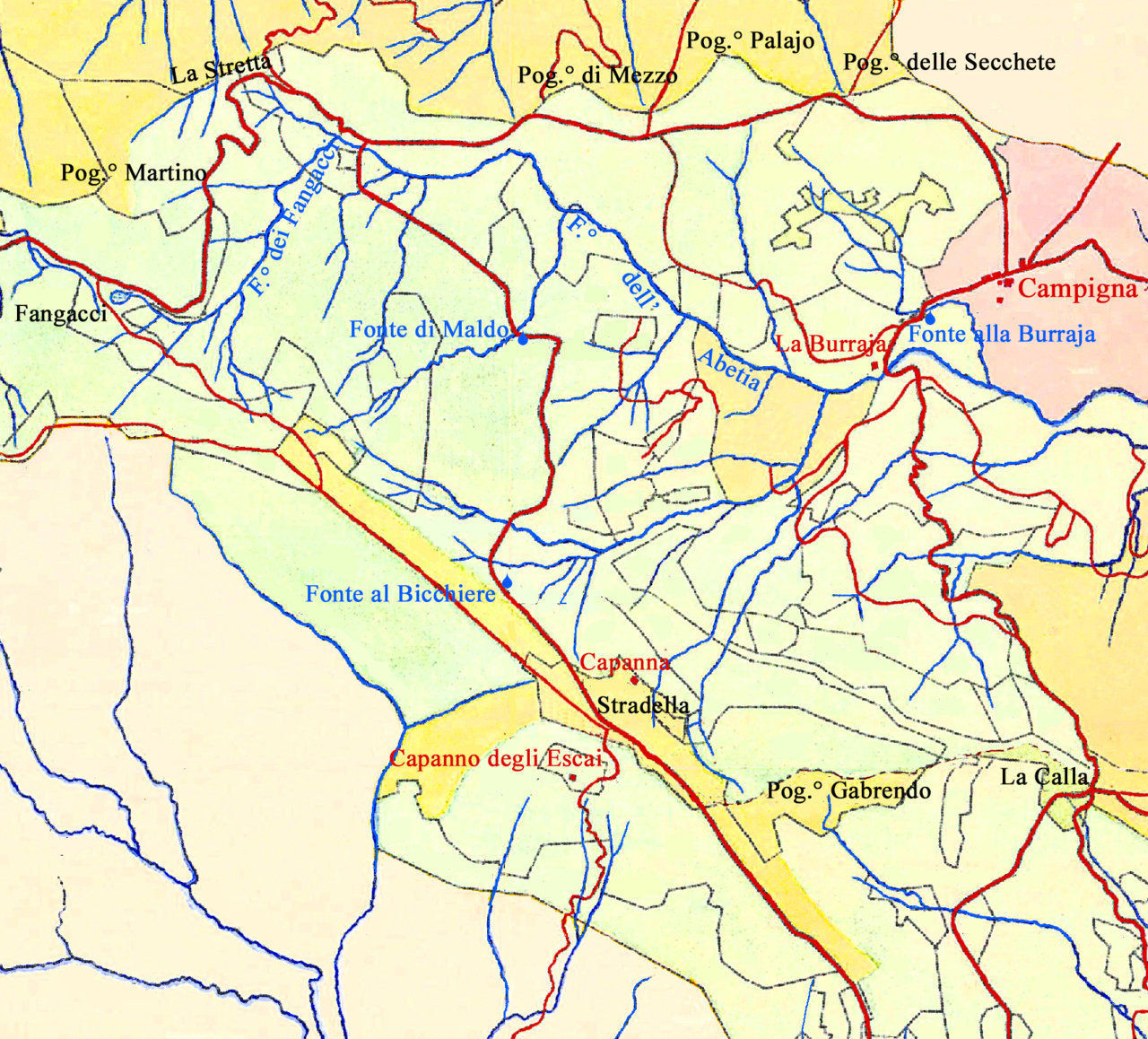

00e2 – 00e3 – Mappa schematica dedotta dalla Carta Geometrica del 1850 evidenziante il Capanno corrispondente al sito dell’odierno rifugio oltre alle fonti e alle Strade dette dei legni per il trasporto dei medesimi tra La Stretta e Stradella e confronto schematico tra cartografia antica e moderna da cui si rilevano le modifiche intercorse nel periodo frapposto. La toponomastica riprende quella originaria.

00e4 - Mappa schematica dedotta da cartografia storica di inizio XX sec. evidenziante reticolo viario e idrografico precedente al completamento della viabilità provinciale.

00f1 - 00f2 – 00f3 – La piazzola di sosta accanto alla sbarra sulla strada di Fonte al Bicchiere, realizzata sul sito della fonte. Dell’antico tracciato rimane un tratto di muraglia (29/11/18).

00f4 – 00f5 – Dalla gabbionata di sostegno della piazzola sporge un tubo il cui effluvio, prima della realizzazione del terrapieno, verosimilmente alimentava la Fonte al Bicchiere, costituente sorgente di un ramo del Bidente (29/11/18).

00f6 – A monte della piazzola non si notano fossatelli sopra strada tombati; più avanti sgorga una piccola polla d’acqua (29/11/18).

00f7 – 00f8 – 00f9 – Dalla piazzola si stacca un sentiero verso i rifugi ed il crinale, che pare corrispondere con l’antico tracciato stradale, avvalorando la localizzazione della Fonte al Bicchiere (29/11/18).

00g1/00g5 – Vedute dell’impluvio di origine del Bidente di Campigna, sul versante di Poggio Lastraiolo adiacente al Rifugio Città di Forlì e al sito della fonte (21/06/11 - 21/12/11 – 15/05/23).