Fosso di Trappiano

Testo di Bruno Roba (14/05/2019 - Agg. 23/08/2023) - Coordinate WGS84: Origine (contrafforte) 43° 53’ 4” N / 11° 49’ 4” E - Sbocco (Bidente) 43° 53’ 5” N / 11° 50’ 2” E - Quote: Origine 925 m – Sbocco 430 m - Sviluppo 1,8 Km

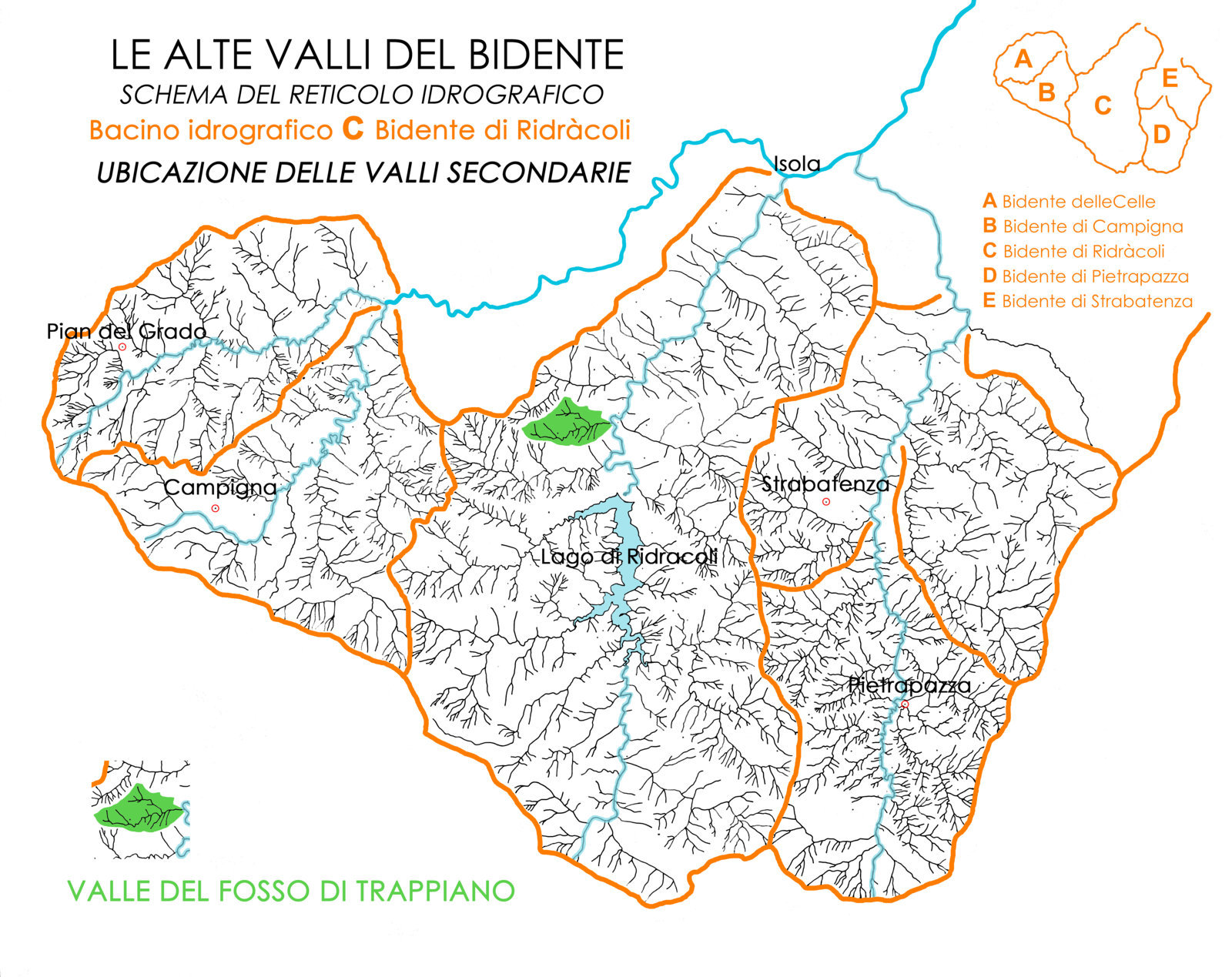

Nel contesto del sistema orografico del versante emiliano-romagnolo dell’Appennino Settentrionale, l’Alta Valle del Fiume Bidente nel complesso dei suoi rami di origine (delle Celle, di Campigna, di Ridràcoli, di Pietrapazza/Strabatenza), assieme alle vallate collaterali, occupa una posizione nord-orientale, in prossimità del flesso che piega a Sud in corrispondenza del rilievo del Monte Fumaiolo. L’assetto morfologico è costituito dal tratto appenninico spartiacque compreso tra il Monte Falterona e il Passo dei Mandrioli da cui si stacca una sequenza di diramazioni montuose strutturate a pettine, proiettate verso l’area padana secondo linee continuate e parallele che si prolungano fino a raggiungere uno sviluppo di 50-55 km: dorsali denominate contrafforti, terminano nella parte più bassa con uno o più sproni mentre le loro zone apicali fungenti da spartiacque sono dette crinali, termine che comunemente viene esteso all’insieme di tali rilievi: «[…] il crinale appenninico […] della Romagna ha la direzione pressoché esatta da NO a SE […] hanno […] orientamento, quasi esatto, N 45° E, i contrafforti (e quindi le valli interposte) del territorio della Provincia di Forlì e del resto della Romagna.» (P. Zangheri, 1961, rist.anast. 1989, p. 9, cit.). L’area, alla testata larga circa 18 km, è nettamente delimitata da due contrafforti principali che hanno origine, ad Ovest, «[…] dal gruppo del M. Falterona e precisamente dalle pendici di Piancancelli […]» (P. Zangheri, 1961, rist.anast. 1989, p. 14, cit.) e, ad Est, da Cima del Termine; in quell’ambito si staccano due contrafforti secondari e vari crinali e controcrinali minori delimitanti le singole vallecole del bacino idrografico.

La Valle del Fiume Bidente di Ridràcoli riguarda quel ramo intermedio del Bidente delimitato, ad Ovest, dall’intero sviluppo del contrafforte secondario che si distacca da Poggio Scali e che subito precipita ripidissimo disegnando la sella di Pian del Pero, serpeggiante evidenzia una sequenza di rilievi (i Poggi della Serra e Capannina, l’Altopiano di S.Paolo in Alpe, Poggio Squilla, Ronco dei Preti e Poggio Collina, per terminare con Poggio Castellina) fino a digradare presso il ponte sul Fiume Bidente di Corniolo a monte di Isola, costretto dalla confluenza del Fiume Bidente di Ridràcoli nel Fiume Bidente di Corniolo. Ad Est la valle è delimitata dall’intero sviluppo del contrafforte secondario che si diparte da Poggio allo Spillo (collegando Poggio della Bertesca, Croce di Romiceto, i Monti Moricciona, La Rocca, Marino, Pezzoli e Carnovaletto) per concludersi sul promontorio della Rondinaia digradando a valle di Isola costretto dalla confluenza del Fiume Bidentino o Torrente Bidente di Fiumicino nel Fiume Bidente. La Rondinaia è nota per il castello con la sua torre «[…] baluardo di antica potenza, elevato fin dai tempi romani alla difesa contro le orde barbariche che dal nord d’Europa scendevano a depredare le belle contrade d’Italia.» (D. Mambrini, 1935 – XIII, p. 274, cit.).

Il bacino idrografico del Fiume Bidente di Ridràcoli, di ampiezza molto superiore rispetto alle valli collaterali e che vede il lago occupare una posizione baricentrica con l’asta fluvio/lacustre f.so Lama/invaso/fiume posizionata su un asse mediano Nord-Sud, mostra una morfologia molto differenziata rispetto al suo baricentro. L’area sorgentifera, con la realizzazione dell’invaso artificiale, si differenzia tra quella che lo alimenta e quella a valle della diga che alimenta direttamente il fiume.

A monte l’area imbrifera confluisce in cinque corsi d’acqua principali che costituiscono i corrispondenti bracci lacustri di cui si compone il lago. Essi sono il Fosso delle Macine, poi di Campo alla Sega, il Fosso degli Altari e il Fosso della Lama, tranne l’ultimo provenienti dal tratto di bastionata interna alla Riserva Integrale di Sasso Fratino. Quindi l’asta torrentizia costituita dalla sequenza dei Fossi del Ciriegiolone, dell’Aiaccia e del Molinuzzo, proveniente dall’anfiteatro generato dal contrafforte secondario nel distaccarsi dallo spartiacque appenninico a Poggio Scali. Infine, il Fosso del Molino, originato dalla confluenza tra il Fosso Rogheta e il Fosso di Romiceto. A valle dell’invaso, mentre in sx idrografica il bacino idrografico si restringe in un’alternanza di pendii più dolci a prato-pascolo e di tratti intensamente deformati e brecciati, per la diversa giacitura e disgregabilità dell’ambiente marnoso-arenaceo, in dx idrografica il versante vallivo mostra una particolare complessità morfologica per la sequenza di impervie dorsali che si distaccano dal contrafforte secondario orientale, evidenziando vaste porzioni esposte di fitte stratificazioni marnoso-arenacee e separando le 8 vallate trasversali dove scorrono i principali affluenti fluviali. Da monte a valle si susseguono, il Fosso dei Tagli, il Fosso Corneta, il Fosso delle Casine, il Fosso del Catinaio, il Fosso delle Stolle, il Fosso di Ronco Vecchio, il Fosso di Val Spugna o Rio delle Valli e il Fosso di Campitello o delle Corneta che, in prevalenza, si attestano sul contrafforte secondario o sue dirette diramazioni.

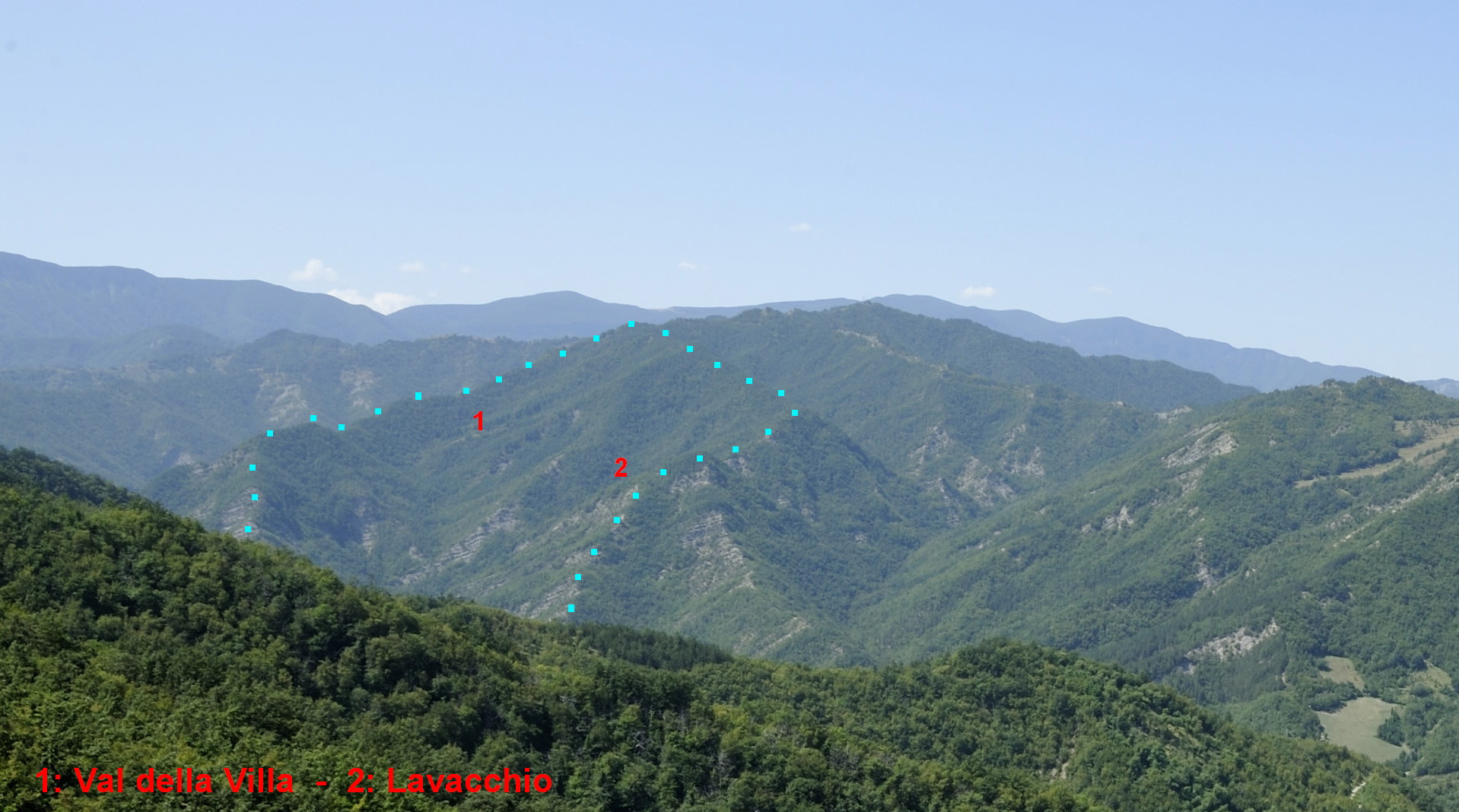

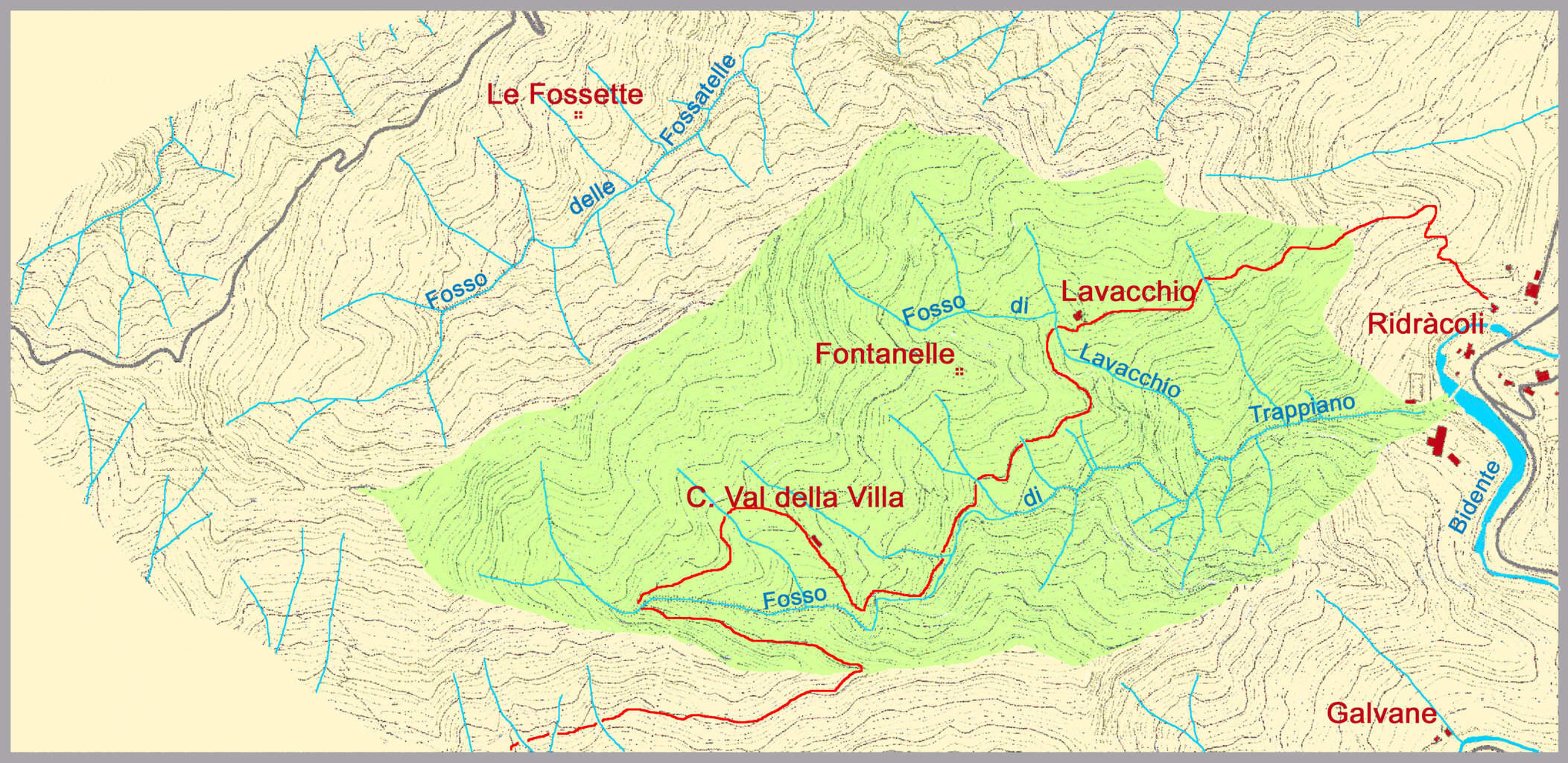

In sx idrografica, la decisa deviazione del contrafforte secondario successiva a Ronco dei Preti e precedente all’allineamento finale Poggio Collina-Poggio Castellina, dopo aver delimitato lo sviluppo dell’ampia valle del Rio Bacine, dà luogo ad uno sfrangiamento di dorsali comportante una particolare complessità morfologica del versante dando origine ai sistemi vallivi adiacenti relativi al Fosso di Trappiano, col suo ramo del Fosso di Lavacchio, ed al Fosso di Canforchisio, con il suo ramo del Fosso delle Fossatelle. Successivamente questo versante del bacino idrografico prosegue in un’alternanza di pendii più dolci a prato-pascolo e di tratti intensamente deformati e brecciati, per la diversa giacitura e disgregabilità dell’ambiente marnoso-arenaceo, sviluppando le ramificazioni di minore rilievo dei Fossi di Val del Nespolo (affluente del Fosso di Canforchisio), della Pucaja, di Biserno, di Balzaino, di Vignale, dei Soldoni, della Busca, di Spugna e del Cappellano.

La valle del Fosso di Trappiano si sviluppa tra ripide pareti di rocce esposte rivolte verso il fondovalle del Bidente, lambendo gli insediamenti di Val della Villa, Fontanelle e Lavacchio prima di confluire nel fiume presso il ponte che reca alla zona del Museo delle Acque di Ridràcoli. Un suo ramo è il Fosso di Lavacchio, che lambisce l’omonimo insediamento.

Tra il VI ed il XV secolo, a seguito della perdita dell’equilibrio territoriale romano ed al conseguente abbandono delle terre, inizialmente si assiste ad un riutilizzo delle aree più elevate e della viabilità di crinale con declassamento di quella di fondovalle. Lo stato di guerra permanente porta, per le Alpes Appenninae l’inizio di quella lunghissima epoca in cui diventeranno anche spartiacque geo-politico e, per tutta la zona appenninica, il diffondersi di una serie di strutture difensive, anche di tipo militare/religioso o militare/civile, oltre che dei primi nuclei urbani o poderali, dei mulini, degli eremi e degli hospitales. Successivamente, sul finire del periodo, si ha una rinascita delle aree di fondovalle con un recupero ed una gerarchizzazione infrastrutturale con l’individuazione delle vie Maestre, pur mantenendo grande vitalità le grandi traversate appenniniche ed i brevi percorsi di crinale. Il quadro territoriale più omogeneo conseguente al consolidarsi del nuovo assetto politico-amministrativo cinquecentesco vede gli assi viari principali, di fondovalle e transappenninici, sottoposti ad intensi interventi di costruzione o ripristino delle opere artificiali cui segue, nei secoli successivi, l’utilizzo integrale del territorio a fini agronomici alla progressiva conquista delle zone boscate. .

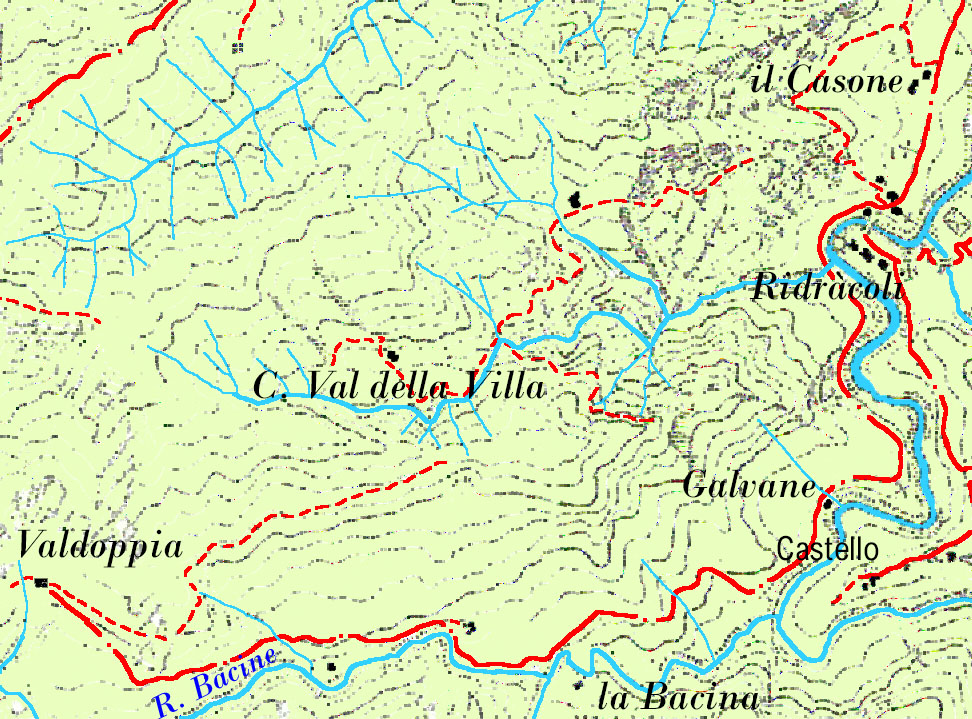

Nel Settecento, chi voleva salire l’Appennino da S. Sofia, giunto a Isola su un’arteria selciata larga sui 2 m trovava tre rami che venivano così descritti: per il Corniolo «[…] è una strada molto frequentata ma in pessimo grado di modo che non vi si passa senza grave pericolo di precipizio […] larga a luoghi in modo che appena vi può passare un pedone […]», per Ridràcoli «[…] composto di viottoli appena praticabili […]» e per S. Paolo in Alpe «[...] largo in modo che appena si può passarvi [...].»(Archivio di Stato di Firenze, Capitani di Parte Guelfa, citato da: L. Rombai, M. Sorelli, La Romagna Toscana e il Casentino nei tempi granducali. Assetto paesistico-agrario, viabilità e contrabbando, in: G.L. Corradi e N. Graziani - a cura di, 1997, p. 82, cit.). La prima cartografia storica, ovvero il dettagliato Catasto Toscano (1826-34 – scala 1:5000), la schematica Carta della Romagna Toscana Pontificia (1830-40 – scala 1:40.000), le prime edizioni della Carta d’Italia dell’I.G.M. (1893-94 – scala 1:50.000; 1937 – scala 1:25.000), consente di conoscere il tracciato della viabilità antica che raggiungeva Ridràcoli. È utile il confronto con il Nuovo Catasto Terreni (1930-52 – scala 1:2000). Attraversato il Bidente di Corniolo presso Isola, con il Ponte dell'Isola, sul luogo del ponte odierno, essa si manteneva in sx idrografica risalendo subito a mezzacosta fino a raggiungere Biserno, per quindi ridiscendere nel fondovalle del borgo, dove si concludeva con un lungo rettilineo al cui termine si trovava Il Ponte di Ridracoli. Tale viabilità, anonima nelle mappe citate, verrà poi denominata Strada Comunale Ridràcoli-Biserno e Strada Comunale Isola-Biserno; solo in occasione dei lavori di costruzione dell’invaso quest’ultima verrà ristrutturata e ampliata diventando parte della S.P. n.112.

Vari itinerari trasversali collegavano le vallate adiacenti, principalmente dipartendosi dal baricentro militare-residenziale del Castello di Ridràcoli (nel 1216 è documentato come Castrum Ridiracoli un villaggio fortificato che, secondo la Descriptio Romandiole del 1371, raggiungeva appena 6 focularia) e dai nuclei economico e religioso del ponte e della chiesa (una villam Ridraculi cum omnibus ecclesiis è documentata già dal 1213), dialetticamente separati in base alla morfologia del luogo, determinata dalla fitta sequenza delle anse fluviali. Dal Castello partiva la Strada che dal Castello di Ridracoli conduce alla Chiesa della Casanova, risalente la Valle dei Tagli ed imperniata su Casanova dell’Alpe (su una pietra cantonale della chiesa sono ancora leggibili le distanze chilometriche – evidentemente non più valide - km 12,358 per Bagno e km 5,933 per Ridràcoli); costituiva parte della successiva Mulattiera Ridràcoli-Bagno. Dal Ponte di Ridràcoli partiva la Strada che da Ridracoli va al Poggio alla Lastra, che, superata la chiesa, risaliva la Valle del Corneta, parte della successiva e rinomata Mulattiera di Ridràcoli diretta a Santa Sofia tramite Strabatenza. Entrambe le mulattiere incrociavano sul crinale la Strada Maestra di S. Sofia o Strada che dalla Casanova va a Santa Sofia, la prima presso il Monte Moricciona, la seconda sul Passo della Colla, posto sulla Colla del Monte interposta tra i Monti Marino e La Rocca. Molto note e ancora riportate come tali nella cartografia moderna, negli anni ’50 alle estremità delle mulattiere vennero installati dei cippi stradali riportanti la rispettiva denominazione, così classificandole e specificandone l’uso escluso ai veicoli; rimasero localmente in uso fin’oltre metà del XX secolo, infatti le odierne strade forestali verranno realizzate solo un ventennio dopo.

La fruizione ambientale e dei resti del sistema insediativo dipende ancora oggi dalla sentieristica derivante dall’infrastrutturazione viaria più antica riguardante l’intera valle, pressoché identica nel confronto tra la cartografia di inizio XIX e inizio XX secolo, tranne i miglioramenti riguardo la viabilità di crinale e quella poderale limitata alla valle del Fosso di Val del Nespolo. In base al Catasto toscano una mulattiera si inerpicava sul crinaletto posto a Ridràcoli alle spalle di Palazzo Giovannetti (dove sorge la torretta) quindi percorreva le stratificazioni rocciose del versante collegando gli insediamenti delle valli dei Fossi di Trappiano e di Lavacchio, andando poi a proseguire verso la valle del Rio Bacine.

In questo contesto storico-geografico, tra le alte valli bidentine quella di Ridràcoli è quella che meno ha subito il fenomeno dell’abbandono grazie alle caratteristiche ambientali e climatiche più favorevoli della sua parte meno elevata. Il borgo principale, posto nel baricentro sia geografico sia del sistema insediativo, è quello più noto e frequentato e la frazione di Biserno è quella più abitata, ma le parti delle vallecole laterali più profonde e difficilmente raggiungibili sono trascurate e molti fabbricati oggi sono in stato di abbandono o ridotti a rudere o scomparsi, con vari casi di ristrutturazione interrotta.

Le identificazioni toponomastiche e grafiche della cartografia antica e moderna (Catasto toscano, Carta d’Italia I.G.M., N.C.T. Nuovo Catasto Terreni, C.T.R. Carta Tecnica Regionale) riguardanti i fabbricati della Valle del Fosso di Trappiano si possono schematizzare come di seguito elencato:

- Lavacchio nel Catasto toscano, o rappresentato ma anonimo nella Carta d’Italia I.G.M. (1894-1937), o rappresentato con simbolo dei ruderi ma anonimo in quella moderna, o Lavacchio nel N.C.T. e nella C.T.R.

- Val della Villa nel Catasto toscano, o C. Val della Villa nella Carta d’Italia I.G.M. (1894-1937) e in quella moderna ma con simbolo dei ruderi, o Val della Villa nel N.C.T., o C. Val della Villa nella C.T.R.

- Fontanelle: non rappresentato in alcuna cartografia antica o moderna.

Lavacchio si trova in un luogo documentato nel 1547 nell’inventario dei possedimenti dell’Opera del Duomo di Firenze: «[…] dei livelli che l’Opera teneva in Romagna […] se ne dà ampio conto qui di seguito […] 1547 […] – Un pezzo di terra parte roncata e parte aratia di 6 quartaiole in luogo detto Lavacchio» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 149, 152, cit.). All’epoca vi sorge un fabbricato suddiviso in due abitazioni che però, nel corso dei secoli seguenti, diviene sempre più fatiscente, aspetto peraltro documentato: «Nel 1777 il dott. Francesco Antonio e Pellegrino Antonio […] posseggono “alla Vacchia una casa rovinata, con un capanno, con stalle sotto”» (C. Bignami, a cura di, 1995, p. 24 cit.). Tale situazione pare poi superata, infatti il Giornale di campagna del Catasto toscano così descrive l’abitazione: «casa colonica, aja. A terreno 2 stalle, stalletto, loggetta e forno. I° piano stanza e capanno» (C. Bignami, a cura di, 1995, p. 24 cit.). La mappa dell’Archivio Comunale di Bagno di Romagna riguardante l’attribuzione delle numerazioni civiche, assegna il n. 35 ad una casa di 5 vani (cfr. C. Bignami, a cura di, 1995 e C. Bignami, A. Boattini, 2022, cit). Viene abbandonato poco prima del passaggio all’A.R.F. infatti risulta in uso alla medesima. Come Val della Villa, in base alla mappa più antica l’insediamento risultava collegato con Ridràcoli tramite la stessa viabilità che ancora oggi consente di raggiungerlo, con qualche difficoltà nell’attraversamento delle zone in erosione, mentre nella mappa I.G.M. il medesimo tracciato appare più incerto ed interrotto. I ruderi delle sue strutture, costruite in più fasi e difformi alla mappa ottocentesca per un ampliamento registrato un secolo dopo, sorgono presso il fosso sul bordo di un lieve pendio che costituiva l’area disboscata dei coltivi, ormai ricoperta da un’abetina restaurativa che impedisce qualsiasi vista panoramica. Il toponimo, tra l’altro piuttosto diffuso nella Valle del Bidente delle Celle e nella Valle del Sìllaro (Cà di Lavacchio - laddove finisce la Romagna), parrebbe avere evidente riferimento a pratiche di lavaggio svolte accanto al corso d’acqua, peraltro trovando conferma nel Chartularium Imolense del 1194 (lavathura a latere Sileri - A. Polloni, cit.), la cui citazione è utile a riguardo se integrata dalla seguente sequenza terminologica, ancora dal latino medievale: «[…] lavachium < *lavatulum (< lavare) “resto di lavatura” […]» (A. Polloni, 1966-2004, p. 162, cit.), ma l’altra fraseologia documentale di antico uso, porta alla sequenza toponomastica alla Vacchia > a la vacchia > a Lavacchio, ovvero luogo frequentato da vacche.

Val della Villa è documentato dal 1584 con tre abitazioni, almeno due accorpate in un unico fabbricato, nel quale era presente il forno condiviso. Dopo oltre due secoli è documentata un'unica abitazione così descritta dal Giornale di campagna del Catasto toscano: «casa colonica ed aja. A terreno 2 stalle, cucina e stalletto. I° piano stanza e capanno» (C. Bignami, a cura di, 1995, p. 25 cit.), grosso modo confermata dalla sopracitata mappa dell’Archivio Comunale di Bagno di Romagna riguardante l’attribuzione delle numerazioni civiche, che gli assegna il n. 34 (cfr. C. Bignami, a cura di, 1995 e C. Bignami, A. Boattini, 2022, cit). In base al Catasto toscano l’insediamento risultava collegato con Ridràcoli tramite la stessa viabilità che raggiungeva Lavacchio, con la medesima notazione. I ruderi delle sue strutture, costruite in più fasi e testimonianti l’accorpamento delle diverse abitazioni, conformi alla mappa ottocentesca, sorgono su uno stretto e ancora spoglio crinaletto che consente ampi panorami verso il fondovalle ed il versante opposto. Abbandonato negli anni ’30 del ‘900, risulta presente negli elenchi dell’A.R.F. ma senza utilizzo.

Fontanelle è un insediamento documentato nel 1548 e costituito da un fabbricato con due abitazioni aventi in comune il forno, scomparso fin dai primi del ‘700, la cui localizzazione indicata tra «[…] “il Raggio dal Rio del Castagno” ed il “Monte dalle Fossette” […]» (C. Bignami, A. Boattini, 2022, p.350, cit.) è da ritrovare tra le limitate aree insediabili comprese tra Val della Villa e Lavacchio, tenendo conto dell’impervia morfologia del territorio. In particolare, tra i poggetti che potevano offrire un sufficiente appoggio, se ne individua uno similare alla cresta di Val della Villa, forse non casualmente evidenziato nella cartografia moderna con la quota di 736,3 m, che pare corrispondere con quello anticamente detto Poggiolo delle Fontanelle; il sito è lambito da una mulattiera che collega gli insediamenti transitando da monte, più alta della via comparente nel Catasto toscano.

Per approfondimenti ambientali e storici si rimanda alla scheda toponomastica Valle del Bidente di Ridràcoli e/o relative ad acque, rilievi e insediamenti citati.

N.B.: - Informazioni preziose riguardo luoghi e fabbricati si hanno grazie alla Descriptio provinciae Romandiole, rapporto geografico-statistico-censuario redatto dal legato pontificio cardinale Anglic de Grimoard (fratello di Urbano V) per l’area della Romandiola durante il periodo della 'Cattività avignonese' (trasferimento del papato da Roma ad Avignone, 1305-1377). Se la descrizione dei luoghi ivi contenuta è approssimativa dal punto di vista geografico, è invece minuziosa riguardo i tributi cui era soggetta la popolazione. In tale documento si trova, tra l’altro, la classificazione degli insediamenti in ordine di importanza, tra cui i castra e le villae, distinti soprattutto in base alla presenza o meno di opere difensive, che vengono presi in considerazione solo se presenti i focularia, ovvero soggetti con capacità contributiva (di solito nuclei familiari non definiti per numero di componenti; ad aliquota fissa, il tributo della fumantaria era indipendente dal reddito e dai possedimenti). In particolare, nelle vallate del Montone, del Rabbi e del Bidente furono costituiti i Vicariati rurali delle Fiumane.

- A partire dal XII secolo, con la nascita dei comuni nascono gli archivi comunali, che poi si sviluppano nelle istituzioni signorili e successivamente confluiscono negli attuali Archivi di Stato; nel Granducato di Toscana il Cinquecento fu epoca di trasformazione del regime archivistico alla quale, tra l’altro, risale la fondazione medicea degli Archivi generali dei Contratti. Le ricerche archivistiche hanno consentito agli studiosi di reperire documentazione sui poderi dell’area in alcuni casi risalente fino alla metà del XVI secolo.

- L’Opera del Duomo di Firenze, dopo la presa in possesso delle selve “di Casentino e di Romagna”, aveva costatato che sia nei vari appezzamenti di terra lavorativa distribuiti in vari luoghi e dati in affitto o enfiteusi sia altrove si manifestavano numerosi disboscamenti (roncamenti) non autorizzati. Desiderando evitare nuovi insediamenti, dalla fine del 1510 intervenne decidendo di congelare e confinare gli interventi fatti, stabilendo di espropriare e incorporare ogni opera e costruzione eseguita e concedere solo affitti quinquennali. I nuovi confinamenti vennero raccolti nel “Libro dei livelli e regognizioni livellarie in effetti” che, dal 1545 al 1626 così costituisce l’elenco più completo ed antico disponibile.

- Negli scorsi Anni ’70, a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione Emilia-Romagna, gli edifici compresi nelle aree del Demanio forestale, spesso in stato precario e/o di abbandono, tra cui Lavacchio e Val della Villa, divennero proprietà dell’ex Azienda Regionale delle Foreste (A.R.F.); secondo una tendenza che riguardò anche altre regioni, seguì un ampio lavoro di studio e catalogazione finalizzato al recupero ed al riutilizzo per invertire la tendenza all’abbandono, senza successo. Con successive acquisizioni il patrimonio edilizio del demanio forlivese raggiunse un totale di 492 fabbricati, di cui 356 nel Complesso Forestale Corniolo e 173 nelle Alte Valli del Bidente. Circa 1/3 del totale sono stati analizzati e schedati, di cui 30 nelle Alte Valli del Bidente. Il materiale è stato oggetto di pubblicazione specifica.

- In base alle note tecniche dell’I.G.M. se in luogo dell’anteposta l’abbreviazione “C.”, che presumibilmente compare quando si è manifestata l’esigenza di precisare la funzione abitativa, viene preferito il troncamento “Ca” deve essere scritto senza accento: se ne deduce che se compare con l’accento significa che è entrato nella consuetudine quindi nella formazione integrale del toponimo.

RIFERIMENTI

AA. VV., Il luogo e la continuità. I percorsi, i nuclei, le case sparse nella Vallata del Bidente, C.C.I.A.A., Amm. Prov. Forlì, E.P.T. Forlì, Forlì 1984;

AA. VV., Dentro il territorio. Atlante delle vallate forlivesi, C.C.I.A.A. Forlì, 1989;

C. Bignami, A. Boattini, La gente di Ridràcoli, Monti editore, Cesena 2022;

C. Bignami (a cura di), Il popolo di Ridracoli, Nuova Grafica, Santa Sofia 1995;

G.L. Corradi (a cura di), Il Parco del Crinale tra Romagna e Toscana, Alinari, Firenze 1992;

G.L. Corradi e N. Graziani (a cura di), Il bosco e lo schioppo. Vicende di una terra di confine tra Romagna e Toscana, Le Lettere, Firenze 1997;

M. Foschi, P. Tamburini, (a cura di), Il patrimonio edilizio nel Demanio forestale. Analisi e criteri per il programma di recupero, Regione Emilia-Romagna A.R.F., Bologna 1979;

A. Gabbrielli, E. Settesoldi, La Storia della Foresta Casentinese nelle carte dell’Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze dal secolo XIV° al XIX°, Min. Agr. For., Roma 1977;

M. Gasperi, Boschi e vallate dell’Appennino Romagnolo, Il Ponte Vecchio, Cesena 2006;

N. Graziani (a cura di), Romagna toscana, Storia e civiltà di una terra di confine, Le Lettere, Firenze 2001;

A. Polloni, Toponomastica Romagnola, Olschki, Firenze 1966, rist. 2004;

P. Zangheri, La Provincia di Forlì nei suoi aspetti naturali, C.C.I.A.A. Forlì, Forlì 1961, rist. anast. Castrocaro Terme 1989;

Parco nazionale delle foreste casentinesi. Carta dei sentieri 1:25.000, N.20, Monti editore, 2019;

Carta Escursionistica scala 1:25.000, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, S.E.L.C.A., Firenze

Link http://www.igmi.org/pdf/abbreviazioni.pdf;

Link www.mokagis.it/html/applicazioni_mappe.asp.

Testo di Bruno Roba - La Valle del Fosso di Trappiano non è facilmente raggiungibile in quanto non attraversata da sentieri CAI. Tracce di sentieri risalgono da Ridràcoli o giungono da Valdoppia.

Le foto sono state scattate da Bruno Roba, che ha anche inserito i testi, e qui riprodotte su autorizzazione dell'autore

00A – Ubicazione della Valle del Fosso di Trappiano nell’ambito dei bacini idrografici dell’Alta Valle del Bidente.

001a/001e – Vedute della Valle del Bidente di Ridràcoli dal versante opposto al tratto terminale del contrafforte. Nella 1^ veduta sulla dx Poggio Castellina, nelle altre il tratto tra Poggio Collina, Ronco dei Preti e Poggio Squilla con i complessi vallivi dei Fossi di Trappiano, di Canforchisio, delle Fossatelle e di Val del Nespolo, e indice fotografico della valle del Fosso di Trappiano. Si notano i coltivi di Biserno (24/07/18 – 6/08/18).

001f – 001g – 001h – Vedute frontali della Valle del Fosso di Trappiano delimitata da ripide ripe. Nel fondovalle si nota il Museo delle Acque di Ridràcoli, dove converge la valle (16/10/16 – 28/08/18).

001i/001r - Vedute frontali a quota inferiore dalla Strada Forestale Ridràcoli-Passo del Vinco delle impervie dorsali che si staccano dal contrafforte delimitando la valle del Rio Bacine, sulla sx, e quella del Fosso di Trappiano, con particolari delle ripide ripe (28/08/18).

001s – 001t – Mappa schematica dedotta da cartografia storica di inizio XX secolo e schema da mappa catastale antica evidenzianti reticolo idrografico, infrastrutture e insediamenti; la toponomastica riprende anche nella scrittura quella originale.

001u - Schema da cartografia moderna con individuazione del bacino idrografico del Fosso di Trappiano e suo affluente di Lavacchio.

002a/002l – Il ramo principale del Fosso di Trappiano alla quota 770 e tracce di mulattiera intorno a Val della Villa (19/07/18).

002m/002q – Val della Villa sorge su un crinaletto panoramico disboscato con resti dei coltivi (19/07/18).

002r – 002s – 002t – La stretta Valle del Fosso di Trappiano si apre verso Ridràcoli ed il versante opposto che evidenzia i monti Verna e Marino (19/07/18).

003a – 003b – 003c – Resti di mulattiera a mezzacosta entrano nella vallecola del Fosso di Lavacchio, affluente del Fosso di Trappiano, collegando Val della Villa con Lavacchio (19/07/18).

003d/003g – Il Fosso di Lavacchio con briglietta al guado (19/07/18).

003h – 003i – 003l – Lavacchio è invasa dalla vegetazione mentre sui suoi coltivi è stata impiantata un’abetina restaurativa (19/07/18).

003m/003p – Oltre l’abetina di Lavacchio la vallecola si apre sul panorama (19/07/18).

003q – 003r – Il tracciato della mulattiera prosegue verso Ridràcoli abbandonata all’erosione del versante (19/07/18).

003s – 003t – Il crinaletto che delimita a Nord la Valle del Fosso di Trappiano/Lavacchio (19/07/18).