Capria

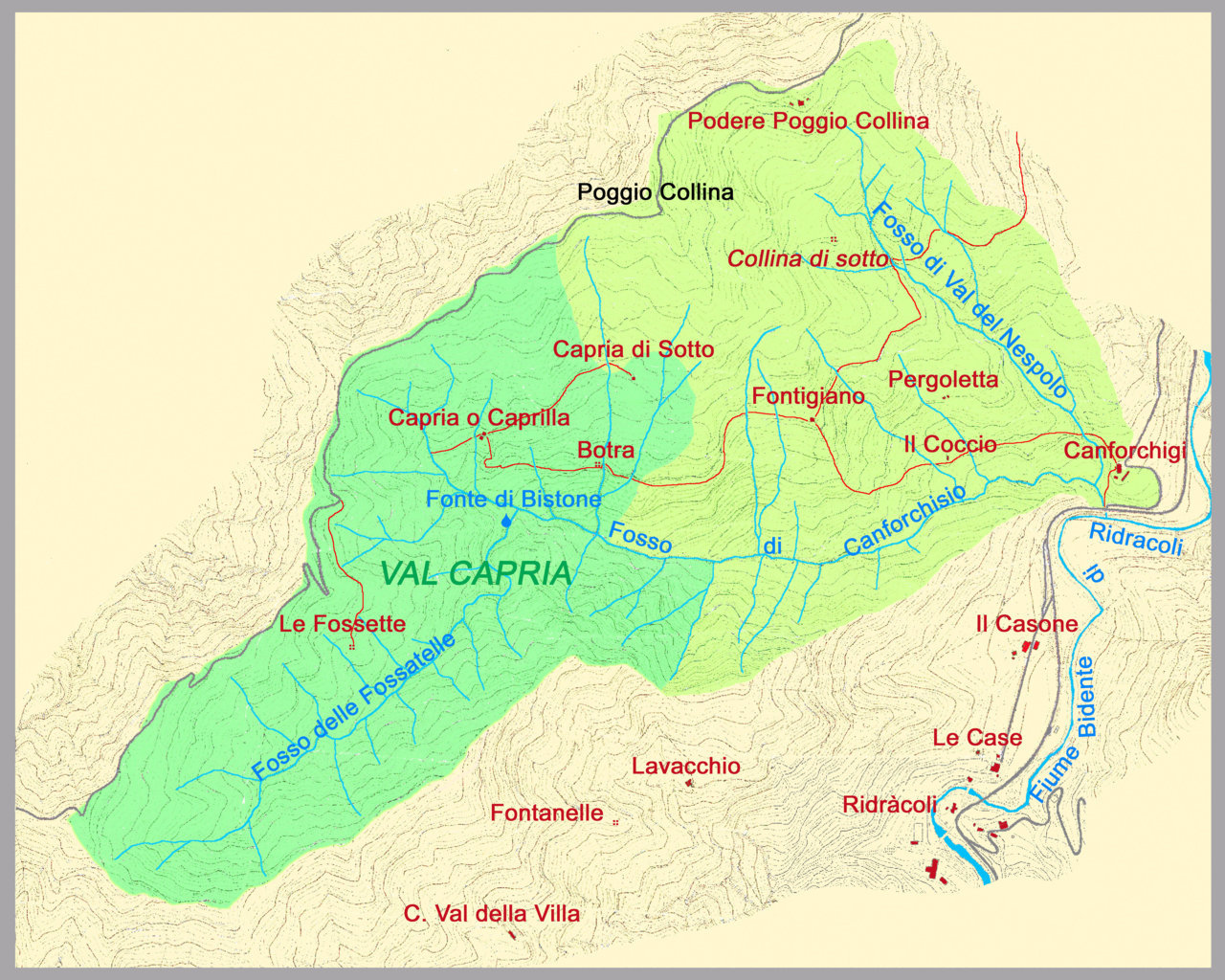

Testo inserito da Bruno Roba (28/08/17 - Agg. 23/08/2023) - La Valle del Fosso di Canforchisio, ricomprendente la Valle di Capria, si articola in quella principale e nelle valli dei suoi affluenti, che di fatto possiedono autonomia morfologica, la valle del Fosso delle Fossatelle, interamente ricompresa nella Valle di Capria, e la valle del Fosso di Val del Nespolo. Il Fosso di Canforchisio ha origine dal tratto di contrafforte che precede Poggio Collina e sbocca nel Bidente presso Canforghigi, il Fosso delle Fossatelle (detto delle Fossette nel Catasto toscano) ha origine dalla biforcazione della dorsale dopo lo snodo di Ronco dei Preti e confluisce nel Fosso di Canforchisio presso la Fonte di Bistone, il Fosso di Val del Nespolo (c.d. nel Catasto toscano) ha origine subito dopo Poggio Collina e sbocca nel Fosso di Canforchisio poco prima della sua confluenza nel Bidente.

Per l’inquadramento territoriale v. schede Valle del Bidente di Ridràcoli, Ridràcoli e Fosso di Canforchisio.

La Valle di Capria, in particolare per la parte relativa al bacino idrografico del Fosso delle Fossatelle, acquistò notorietà nel 1974, quando fu oggetto di proposta di riserva naturale orientata al fine di studio del processo di rinaturalizzazione di un’area fortemente antropizzata dopo l’abbandono, «[…] rappresentativo delle condizioni in cui si trovano tante aree della medio-alta montagna romagnola dopo secoli di sfruttamento intensivo.» (M. Padula, Introduzione, in: G. Fabbri, 1995, p. 8, cit.) e di come potesse evolversi senza alcun intervento antropico. L’area all’epoca era caratterizzata da «[…] seminativi e pascoli abbandonati, boschi cedui degradati o comunque antropizzati, cespuglieti, fossi in fase di erosione, aree fortemente erose per l’eccesso di pascolo con affioramenti della roccia nuda […]» (M. Padula, Introduzione, in: G. Fabbri, 1995, p. 8, cit.). L'istituzione della riserva non ebbe seguito, anzi, all’epoca, la strategia predominante era il recupero delle aree abbandonate e necessitanti di restaurazione fisico-ambientale, ed anche qui vi furono interventi di rimboschimento a pinacee nei coltivi abbandonati e di sistemazione idraulico-forestale, cui si aggiunse la costruzione della strada forestale di crinale (fine Anni ’70) che ne condizionò la parte superiore. Nel 1994 vi fu una ripresa di interesse al fine di rilevare i mutamenti intercorsi. Si registrò il recupero di un alto grado di spontaneità ma con lenta rinaturalizzazione.La valle, piuttosto incassata, presenta l’asimmetria geo-morfologica tipica dell’ambiente marnoso-arenaceo, in sx orografica con strati a franapoggio a pendio più dolce e franosità da scivolamento, aggravata in passato dal disboscamento e dal pascolo, con le maggiori difficoltà di rinaturalizzazione, e una dx orografica, esposta a Nord, con strati a reggipoggio e versanti ripidi e stabili, dove non si è mai manifestata alcuna attività agricola o pastorale e il bosco venne governato a ceduo fino all’abbandono; sono presenti numerose aree carbonili. Ha un’estensione di circa 85 ettari e all’epoca degli studi presentava «[…]il bosco ceduo sul versante nord, il pascolo arborato nel versante Sud, e gli ex coltivi nelle zone di minor pendenza prossime alla casa […]» (G. Fabbri, 1995, p. 25, cit.). Nella valle «[…] tutti gli elementi che caratterizzavano l’economia rurale propria della vita montana […]» (G. Fabbri, 1995, p. 22, cit.) erano presenti fino alla prima metà del XX sec. quando, verso il 1946-47 il podere di Capria o Caprìa, già Caprilla, venne abbandonato, tra i primi dell’area (ma i seminativi e i pascoli vennero utilizzati fino agli anni ’70), fino al riacquisto da parte dell’ASFD. Altri insediamenti al suo interno erano Capria di Sotto, Botra e Le Fossette presso il fosso omonimo. All’esterno della Valle di Capria si trovavano Fontigiano, Pergoletta e Il Coccio, e presso lo sbocco del Fosso di Val del Nespolo è ancora utilizzato l’insediamento di Canforchigi. Sul crinale il Pod.e Poggio Collina, dopo decenni di abbandono, è stato recentemente recuperato, mentre, su un poggetto raggiunto dalla mulattiera che scende verso valle e si collega alla via tra Biserno e la Valle di Capria, rimangono i ruderi di un fabbricato anonimo e dimenticato, definibile Collina di sotto. Gli insediamenti sono tutti collocati nei versanti in sx idrografica, meno acclivi ed esposti prevalentemente a meridione.

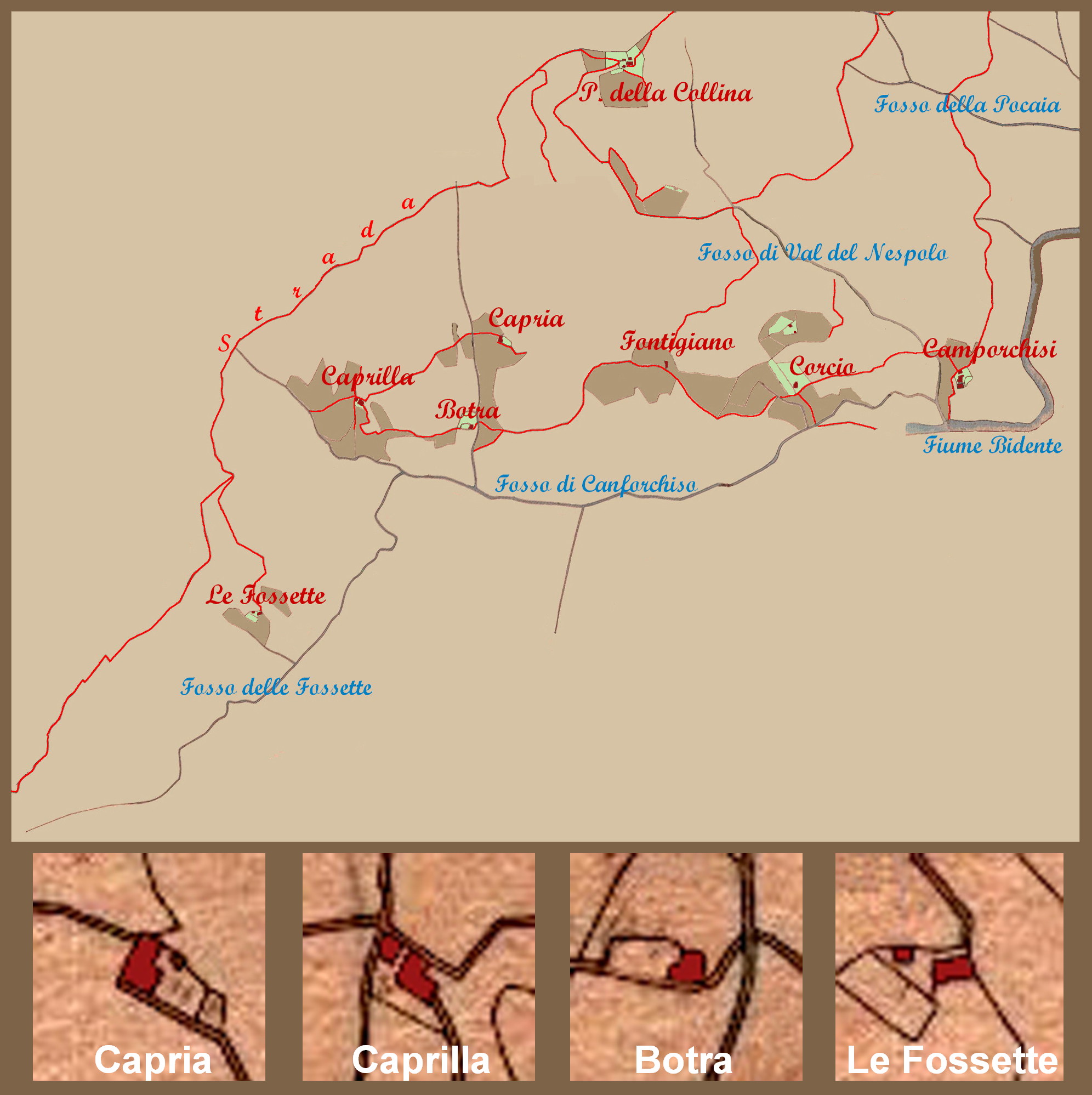

La prima cartografia storica, ovvero il dettagliato Catasto Toscano (1826-34 – scala 1:5000), la schematica Carta della Romagna Toscana Pontificia (1830-40 – scala 1:40.000), le prime edizioni della Carta d’Italia dell’I.G.M. (1893-94 – scala 1:50.000; 1937 – scala 1:25.000), consente di conoscere il tracciato della viabilità antica che raggiungeva Ridràcoli. È utile il confronto con il Nuovo Catasto Terreni (1930-52 – scala 1:2000). Attraversato il Bidente di Corniolo presso Isola, con il Ponte dell'Isola, sul luogo del ponte odierno, essa si manteneva in sx idrografica risalendo subito a mezzacosta fino a raggiungere Biserno, per quindi ridiscendere nel fondovalle del borgo, dove si concludeva con un lungo rettilineo al cui termine si trovava Il Ponte di Ridracoli. Tale viabilità, anonima nelle mappe citate, verrà poi denominata Strada Comunale Ridràcoli-Biserno e Strada Comunale Isola-Biserno; solo in occasione dei lavori di costruzione dell’invaso quest’ultima verrà ristrutturata e ampliata diventando parte della S.P. n.112.

Vari itinerari trasversali collegavano le vallate adiacenti, principalmente dipartendosi dal baricentro militare-residenziale del Castello di Ridràcoli (nel 1216 è documentato come Castrum Ridiracoli un villaggio fortificato che, secondo la Descriptio Romandiole del 1371, raggiungeva appena 6 focularia) e dai nuclei economico e religioso del ponte e della chiesa (una villam Ridraculi cum omnibus ecclesiis è documentata già dal 1213), dialetticamente separati in base alla morfologia del luogo, determinata dalla fitta sequenza delle anse fluviali. Dal Castello partiva la Strada che dal Castello di Ridracoli conduce alla Chiesa della Casanova, risalente la Valle dei Tagli ed imperniata su Casanova dell’Alpe (su una pietra cantonale della chiesa sono ancora leggibili le distanze chilometriche – evidentemente non più valide - km 12,358 per Bagno e km 5,933 per Ridràcoli); costituiva parte della successiva Mulattiera Ridràcoli-Bagno. Dal Ponte di Ridràcoli partiva la Strada che da Ridracoli va al Poggio alla Lastra, che, superata la chiesa, risaliva la Valle del Corneta, parte della successiva e rinomata Mulattiera di Ridràcoli diretta a Santa Sofia tramite Strabatenza. Entrambe le mulattiere incrociavano sul crinale la Strada Maestra di S. Sofia o Strada che dalla Casanova va a Santa Sofia, la prima presso il Monte Moricciona, la seconda sul Passo della Colla, posto sulla Colla del Monte interposta tra i Monti Marino e La Rocca. Molto note e ancora riportate come tali nella cartografia moderna, negli anni ’50 alle estremità delle mulattiere vennero installati dei cippi stradali riportanti la rispettiva denominazione, così classificandole e specificandone l’uso escluso ai veicoli; rimasero localmente in uso fin’oltre metà del XX secolo, infatti le odierne strade forestali verranno realizzate solo un ventennio dopo.

La fruizione ambientale e dei resti del sistema insediativo dipende ancora oggi dalla sentieristica derivante dall’infrastrutturazione viaria più antica riguardante l’intera valle, pressoché identica nel confronto tra la cartografia di inizio XIX e inizio XX secolo, tranne i miglioramenti riguardo la viabilità di crinale e quella poderale limitata alla valle del Fosso di Val del Nespolo. In base al Catasto toscano una mulattiera di mezzacosta, provenendo dal bivio di Ortali a Biserno, collegava i principali fabbricati del versante insediativo del Fosso di Canforchisio raggiungendo poi il crinale del contrafforte, su cui corre un tracciato viario che è una risistemazione di quello antico, quando era denominato semplicemente Strada.

In questo contesto storico-geografico, tra le alte valli bidentine quella di Ridràcoli è quella che meno ha subito il fenomeno dell’abbandono grazie alle caratteristiche ambientali e climatiche più favorevoli della sua parte meno elevata. Il borgo principale, posto nel baricentro sia geografico sia del sistema insediativo, è quello più noto e frequentato e la frazione di Biserno è quella più abitata, ma le parti delle vallecole laterali più profonde e difficilmente raggiungibili sono trascurate e molti fabbricati oggi sono in stato di abbandono o ridotti a rudere o scomparsi, con vari casi di ristrutturazione interrotta.

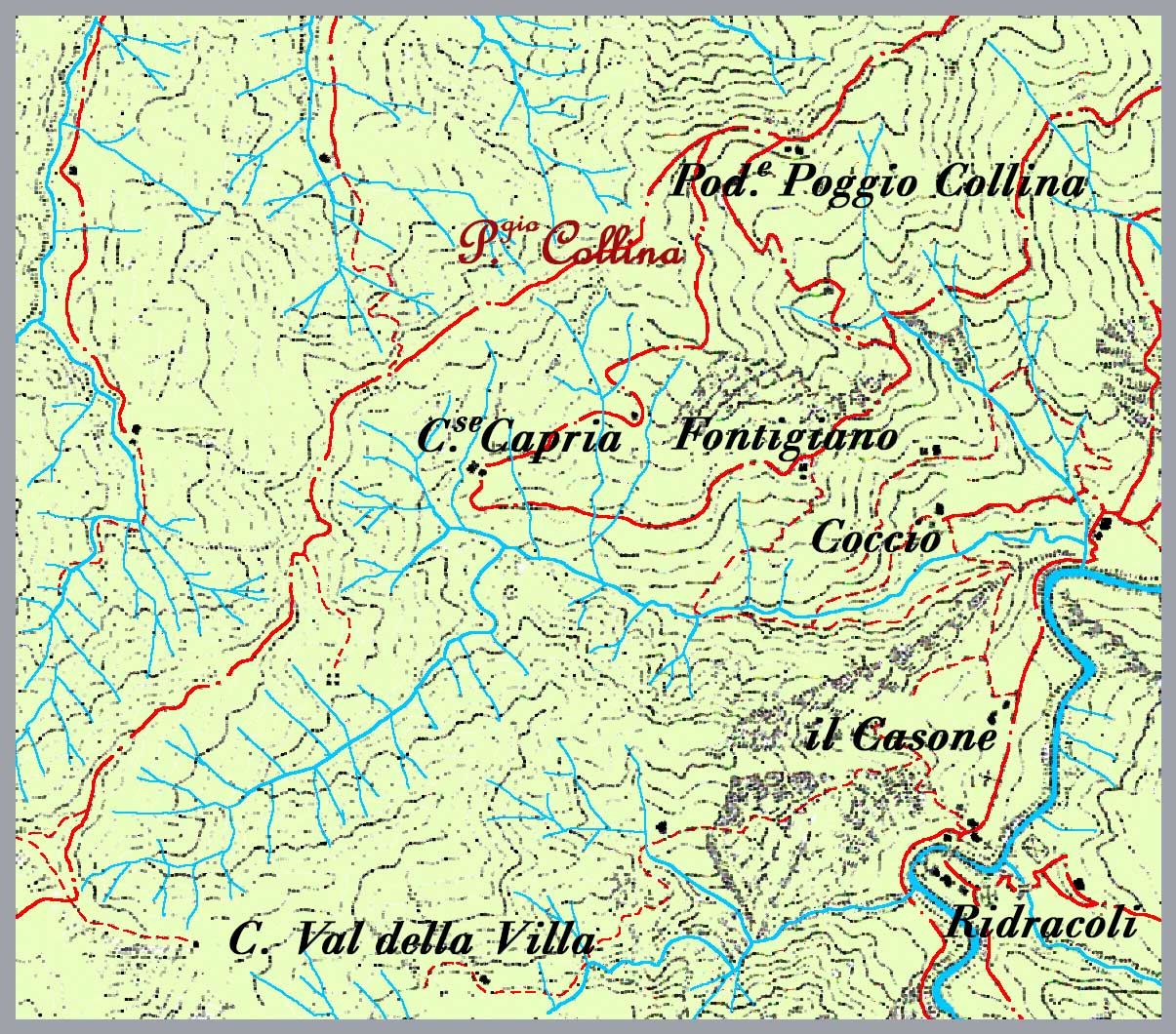

Le identificazioni toponomastiche e grafiche della cartografia antica e moderna (Catasto toscano, Carta d’Italia I.G.M., N.C.T. Nuovo Catasto Terreni, C.T.R. Carta Tecnica Regionale) riguardanti i fabbricati della Valle del Fosso di Canforchisio si possono schematizzare come di seguito elencato:

- Caprilla nel Catasto toscano, o Pod.i Caprìa nella Carta d’Italia I.G.M. (1894), o C.se Caprìa nella Carta d’Italia I.G.M. (1937), o C.se Caprìa in quella moderna ma con simbolo dei ruderi, o C. Capria nel N.C.T. e nella C.T.R.

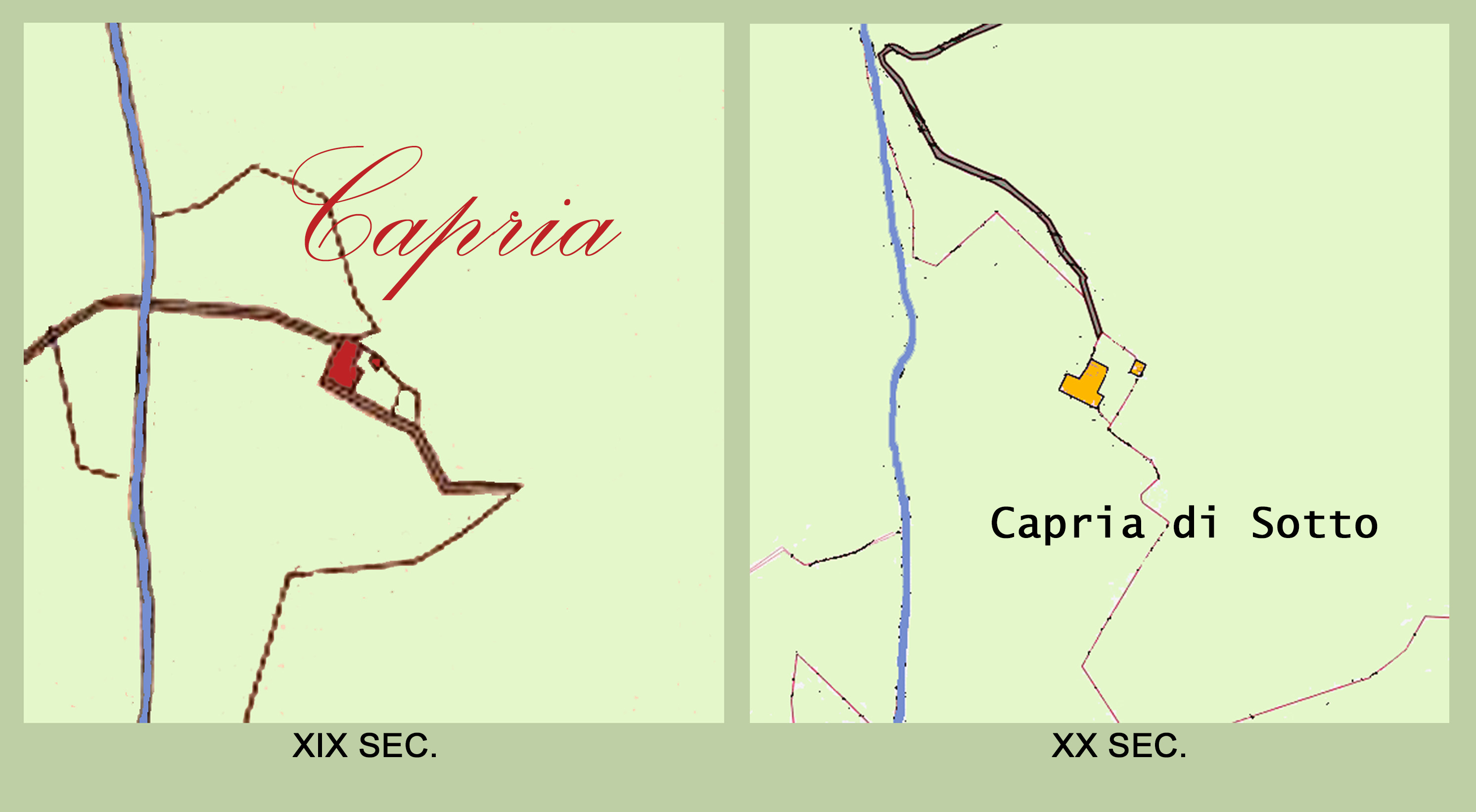

- Capria nel Catasto toscano, o Pod.i Caprìa nella Carta d’Italia I.G.M. (1894), o C.se Caprìa nella Carta d’Italia I.G.M. (1937), o rappresentato con simbolo dei ruderi ma anonimo in quella moderna, o Capria di Sotto nel N.C.T. e nella C.T.R.

- Botra nel Catasto toscano, o rappresentato ma anonimo nella Carta d’Italia I.G.M. (1894), o non rappresentato nella Carta d’Italia I.G.M. (1937), in quella moderna, nel N.C.T. e nella C.T.R.

- Fontigiano nel Catasto toscano, o rappresentato ma anonimo nella Carta d’Italia I.G.M. (1894), o Fontigiano nella Carta d’Italia I.G.M. (1937) e in quella moderna, o Fontegianni nel N.C.T., o Fontigiano nella C.T.R.

- Pergoletta: rappresentato ma anonimo nel Catasto toscano e nella Carta d’Italia I.G.M. (1894-1937), o rappresentato con simbolo dei ruderi ma anonimo in quella moderna, o Pergoletta nel N.C.T., o rappresentato ma con errata attribuzione del toponimo Il Coccio nella C.T.R.

- Corcio nel Catasto toscano, o rappresentato ma anonimo nella Carta d’Italia I.G.M. (1894), o Coccio nella Carta d’Italia I.G.M. (1937) e in quella moderna ma con simbolo dei ruderi, o Corcio nel N.C.T., o rappresentato ma con errata attribuzione del toponimo Il Coccio all’adiacente Pergoletta nella C.T.R.

- Camporchisi nel Catasto toscano, o rappresentato ma anonimo nella Carta d’Italia I.G.M. (1894-1937), o Canforchigi in quella moderna, o Canforchigi nel N.C.T., o Canforchisio nella C.T.R.

- Le Fossette nel Catasto toscano, o rappresentato ma anonimo nella Carta d’Italia I.G.M. (1894), o rappresentato con simbolo dei ruderi ma anonimo nella Carta d’Italia I.G.M. (1937), o non rappresentato in quella moderna, nel N.C.T. e nella C.T.R.

- P. della Collina nel Catasto toscano, o Podere Poggio Collina nella Carta d’Italia I.G.M. (1894), o Pod.e Poggio Collina nella Carta d’Italia I.G.M. (1937), o Pod.e Poggio Collina in quella moderna, o Collina nel N.C.T. e nella C.T.R.

- Collina di sotto: anonimo nel Catasto toscano e nella Carta d’Italia I.G.M. (1894 - 1937), o simbolo dei ruderi in quella moderna, o assente nel N.C.T. e nella C.T.R.

Capria di Sotto si trovava al termine dell’antica mulattiera ed era composto da un fabbricato principale e uno minore. I consistenti ruderi mostrano un grosso fabbricato articolato costruito per fasi successive, accompagnato da un annesso, con strutture che ancora si innalzano fino alla linea di gronda. Nonostante la sua consistenza, forse per puro errore, la C.T.R. non riporta il fabbricato bensì il solo toponimo.

C. Capria, già Caprilla si trovava lungo l’antica mulattiera, prima di Capria di Sotto, ed era composto da un fabbricato principale e uno minore. I consistenti ruderi mostrano un grosso fabbricato, accompagnato da un piccolo e svettante annesso su due livelli.

Botra si trovava sul bordo dell’antica mulattiera, prima di Caprilla, accanto ad un fosso ed era composto da un singolo fabbricato. Rimane il classico cumulo di pietrame delle sue strutture ricoperte di muschio.

Fontigiano, noto anche come Fontegianni, era il primo insediamento raggiunto dalla mulattiera proveniente da Biserno, lato Ortali, e un'altra via lo collegava con Canforghigi, dove passava la strada principale Isola-Biserno-Ridracoli. Era composto da un unico fabbricato, cui in seguito si aggiunse un annesso, di cui rimangono i ruderi. Le consistenti strutture del fabbricato principale mostrano pesanti interventi moderni di consolidamento con utilizzo di strutture in c.a., per tipologia particolarmente incoerenti, che comunque non ne hanno impedito l’abbandono. All’epoca del censimento il fabbricato risulta degradato ed in uso all’A.R.F. e dotato di una superficie coperta di 84 mq e 420 mc suddivisi in 8 vani.

Pergoletta si trovava isolato rispetto alla viabilità antica principale, mentre sentieri collegavano l’insediamento con Canforghigi. Era composto da due fabbricati vicini e similari per dimensioni, forse entrambi anche abitativi, articolati secondo i dislivelli del terreno organizzato con terrazzamenti, ormai prossimi al completo disfacimento. Le loro condizioni comunque fanno presumere un abbandono dell’insediamento tra gli ultimi della valle, infatti in occasione del censimento dell’A.R.F. degli scorsi Anni ’70 risulta l’unico dimensionato, con una superficie di 33 mq, 164 mc e 3 vani. La C.T.R. gli attribuisce erroneamente il toponimo Il Coccio.

Il Coccio si trovava lungo la via che collegava Fontigiano con Canforghigi. Era composto da due fabbricati vicini, un abitativo e un annesso, articolati secondo i dislivelli del terreno organizzato con alti terrazzamenti, ormai prossimi al completo disfacimento. La C.T.R. attribuisce erroneamente il suo toponimo al fabbricato di Pergoletta.

Canforchigi godendo della collocazione nel fondovalle meglio infrastrutturato, probabilmente non ha mai subito fasi di abbandono. Già proprietà ex A.R.F., nell’ambito dei programmi regionali di riutilizzo del patrimonio edilizio nel Demanio forestale era stato sottoposto ad analisi storico-tipologica e metodologica; grazie ad essa risulta che il fabbricato principale è una ricostruzione posteriore al 1835, in quanto nel Catasto toscano risultano censiti due edifici difformi dall’attuale. Il camino odierno, spostato durante gli ampliamenti, reca la data 1882. All’epoca del censimento A.R.F. il fabbricato risulta abitato e dotato di 9 vani. Il fabbricato principale odierno è stato costruito in tre fasi che hanno visto inizialmente la realizzazione di una stalla seminterrata sfruttante il pendio e sopra un ambiente suddiviso in cucina e stanzetta, per una superficie coperta di circa 45 mq. Nella 2^ fase avviene un raddoppio verso valle creando un corpo rettangolare comprendente due nuovi stalletti cui corrispondono superiormente due nuovi vani adibiti adibiti a nuova cucina, con spostamento del camino, e stanzetta; la vecchia cucina diventa locale indipendente ad uso agricolo, così disponendo l’abitazione di una cucina e due stanze. L’accesso al primo piano avviene tramite scala esterna appoggiata poi trasformata in balconata. L’incremento della 3^ fase vede la costruzione di una stalla con sovrastante sottotetto e riuso come stanza della cucina originaria; viene così raggiunta una superficie coperta rettangolare di circa 135 mq e 675 mc.

Le Fossette si trovava su un crinaletto raggiunto da una mulattiera (di cui rimangono lunghi tratti) che proveniva dal contrafforte innestandosi sulla Strada di crinale e percorrendo la valle del fosso omonimo. Era composto da due fabbricati ridotti a rudere già nei primi decenni del XX secolo, dei quali oggi rimane il classico cumulo di pietrame delle strutture dell’edificio principale, mentre permangono tratti murari dell’annesso.

Podere Poggio Collina, adiacente alla Strada di crinale che unisce Biserno e Berleta a S. Paolo in Alpe, in origine era composto da un fabbricato principale e tre minori. I suoi coltivi si estendono nella vallecola del Fosso di Val del Nespolo. Pegno della sottrazione all’abbandono e del suo recupero è stata la sostanziale recente ristrutturazione con modifica dell’assetto tipologico storico del nucleo con completa ricostruzione e modernizzazione del fabbricato principale.

Collina di sotto è il toponimo identificativo che si può attribuire in considerazione della localizzazione ad un fabbricato, altrimenti anonimo, posto presso la mulattiera di collegamento locale, affacciato sulla valle di Ridràcoli per essere appoggiato sul crinaletto che affianca e delimita il Fosso di Val del Nespolo, come insediamento documentato e risalente almeno ai primi decenni del XIX secolo. I ruderi, probabilmente conseguenti ad una ricostruzione, mostrano una tipologia su tre livelli, compreso il sottotetto finestrato, tipica di un’abitazione con piano terra ad uso stalla. Poiché compare come fabbricato solamente nella cartografia storica fino agli anni ’30 si può ipotizzare un abbandono entro la prima metà del XX secolo.

Per approfondimenti ambientali e storici si rimanda alle schede toponomastiche relative ad acque, rilievi e insediamenti citati.

N.B.: - Informazioni preziose riguardo luoghi e fabbricati si hanno grazie alla Descriptio provinciae Romandiole, rapporto geografico-statistico-censuario redatto dal legato pontificio cardinale Anglic de Grimoard (fratello di Urbano V) per l’area della Romandiola durante il periodo della 'Cattività avignonese' (trasferimento del papato da Roma ad Avignone, 1305-1377). Se la descrizione dei luoghi ivi contenuta è approssimativa dal punto di vista geografico, è invece minuziosa riguardo i tributi cui era soggetta la popolazione. In tale documento si trova, tra l’altro, la classificazione degli insediamenti in ordine di importanza, tra cui i castra e le villae, distinti soprattutto in base alla presenza o meno di opere difensive, che vengono presi in considerazione solo se presenti i focularia, ovvero soggetti con capacità contributiva (di solito nuclei familiari non definiti per numero di componenti; ad aliquota fissa, il tributo della fumantaria era indipendente dal reddito e dai possedimenti). In particolare, nelle vallate del Montone, del Rabbi e del Bidente furono costituiti i Vicariati rurali delle Fiumane.

- Negli scorsi Anni ’70, a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione Emilia-Romagna, gli edifici compresi nelle aree del Demanio forestale, spesso in stato precario e/o di abbandono, tra cui Canforchigi, Corcio, Pergoletta, Fontegianni e Capria (Caprilla), divennero proprietà dell’ex Azienda Regionale delle Foreste (A.R.F.); secondo una tendenza che riguardò anche altre regioni, seguì un ampio lavoro di studio e catalogazione finalizzato al recupero ed al riutilizzo per invertire la tendenza all’abbandono, tranne Canforchigi senza successo. Con successive acquisizioni il patrimonio edilizio del demanio forlivese raggiunse un totale di 492 fabbricati, di cui 356 nel Complesso Forestale Corniolo e 173 nelle Alte Valli del Bidente. Circa 1/3 del totale sono stati analizzati e schedati, di cui 30 nelle Alte Valli del Bidente. Il materiale è stato oggetto di pubblicazione specifica.

- In base alle note tecniche dell’I.G.M. se in luogo dell’anteposta l’abbreviazione “C.”, che presumibilmente compare quando si è manifestata l’esigenza di precisare la funzione abitativa, viene preferito il troncamento “Ca” deve essere scritto senza accento: se ne deduce che se compare con l’accento significa che è entrato nella consuetudine quindi nella formazione integrale del toponimo.

RIFERIMENTI

AA. VV., Dentro il territorio. Atlante delle vallate forlivesi, C.C.I.A.A. Forlì, 1989;

G.L. Corradi (a cura di), Il Parco del Crinale tra Romagna e Toscana, Alinari, Firenze 1992;

G. Fabbri, CAPRIA, Un esempio di evoluzione naturale nell’Appennino romagnolo, ANIMA MUNDI EDITRICE, Forlì, 1995;

M. Foschi, P. Tamburini, (a cura di), Il patrimonio edilizio nel Demanio forestale. Analisi e criteri per il programma di recupero, Regione Emilia-Romagna A.R.F., Bologna 1979;

M. Gasperi, Boschi e vallate dell’Appennino Romagnolo, Il Ponte Vecchio, Cesena 2006;

N. Graziani (a cura di), Romagna toscana, Storia e civiltà di una terra di confine, Le Lettere, Firenze 2001;

P. Zangheri, La Provincia di Forlì nei suoi aspetti naturali, C.C.I.A.A. Forlì, Forlì 1961, rist. anast. Castrocaro Terme 1989;

Parco nazionale delle foreste casentinesi. Carta dei sentieri 1:25.000, N.20, Monti editore, 2019;

Carta Escursionistica scala 1:25.000, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, S.E.L.C.A., Firenze;

Link http://www.igmi.org/pdf/abbreviazioni.pdf;

Link www.mokagis.it/html/applicazioni_mappe.asp.

Testo di Bruno Roba - La Valle del Fosso di Canforchisio corrisponde alla Valle di Capria ed è facilmente raggiungibile tramite la strada forestale di crinale (chiusa al traffico) da Biserno o da S. Paolo in Alpe o da sentieristica di mezzacosta da Biserno. Al suo interno si trova Capria di Sotto.

Le foto sono state scattate da Bruno Roba, che ha anche inserito i testi, e qui riprodotte su autorizzazione dell'autore.

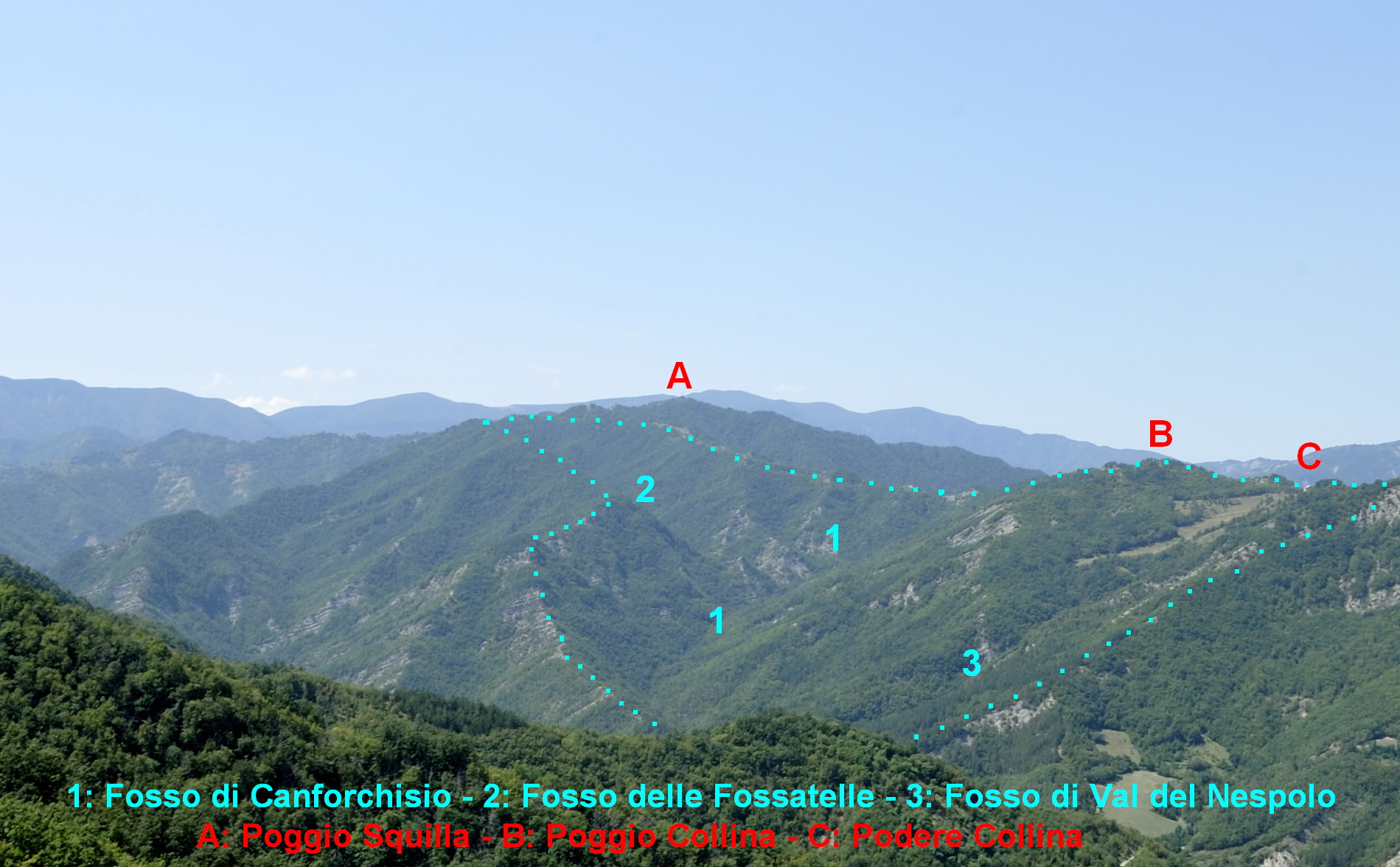

001/008 – Vedute della Valle del Bidente di Ridràcoli dal versante opposto al tratto terminale del contrafforte. Nella 1^ veduta sulla dx Poggio Castellina, nelle altre il tratto tra Poggio Collina, Ronco dei Preti e Poggio Squilla con il complesso vallivo dei Fossi di Canforchisio, delle Fossatelle e di Val del Nespolo, evidenziato da indice fotografico. Si notano i coltivi di Biserno (24/07/18 – 6/08/18).

009/013 – Il complesso vallivo dei Fossi di Canforchisio, delle Fossatelle e di Val del Nespolo visto dalla Strada Forestale Ridràcoli-Passo del Vinco, a varie quote, sul versante opposto (16/10/16 – 28/08/18).

014/020 – Dalla strada di crinale Biserno-S. Paolo in Alpe, vedute del tratto terminale del contrafforte con particolari di Poggio Collina e del coltivo abbandonato di Capria di Sotto, sul versante meridionale del poggio nella Valle di Capria (24/10/18 – 16/05/19).

021 - Schema da cartografia moderna con individuazione del bacino idrografico dei Fossi di Canforchisio, delle Fossatelle e di Val del Nespolo e integrazione con gli insediamenti. In verde l’area naturalistica già oggetto di studio e di proposta di riserva.

022 - 023 - Schema da mappa catastale della prima metà dell’Ottocento, evidenziante il sistema insediativo, con utilizzo della toponomastica originale, integrata a fini orientativi con i principali rilievi (identificati da utilizzo di grassetto nero) e confronto tra cartografia storica e moderna da cui si rilevano le modifiche intercorse nel periodo frapposto.

024 - Mappa schematica dedotta da cartografia storica di inizio XX secolo evidenziante reticolo idrografico, infrastrutture e insediamenti. La toponomastica riprende anche nella scrittura quella originale.

025 – Il fabbricato di Capria di Sotto visto da monte appare sopraffatto dalla vegetazione (28/03/18).

026/029 – I coltivi abbandonati di Capria di Sotto mostrano ancora resti delle sistemazioni e della viabilità (28/03/18).

030/036 – I consistenti ruderi del fabbricato mostrano una grossa struttura articolata costruita in fasi successive (28/03/18).

037/043 – Gli interni consentono di individuare solamente i locali non abitativi al piano terra ma, nell’ultima foto pare di individuare la classica loggia con forno posto d’angolo (28/03/18).

044 – 045 - Particolari della facciata (28/03/18).