Vergherete o Verghereto

Testo di Bruno Roba (13/10/2019) - Agg. 29/04/2023) - La Valle del Fiume Bidente di Ridràcoli riguarda quel ramo intermedio del Bidente delimitato, ad Ovest, dall’intero sviluppo del contrafforte secondario che si distacca da Poggio Scali e che subito precipita ripidissimo disegnando la sella di Pian del Pero, serpeggiante evidenzia una sequenza di rilievi (i Poggi della Serra e Capannina, l’Altopiano di S.Paolo in Alpe, Poggio Squilla, Ronco dei Preti e Poggio Collina, per terminare con Poggio Castellina) fino a digradare presso il ponte sul Fiume Bidente di Corniolo a monte di Isola, costretto dalla confluenza del Fiume Bidente di Ridràcoli con il Fiume Bidente di Corniolo. Ad Est la valle è delimitata dall'intero sviluppo del contrafforte secondario (collegando Poggio della Bertesca, Croce di Romiceto, i Monti Moricciona, La Rocca, Marino, Pezzoli e Carnovaletto) per concludersi con il promontorio della Rondinaia digradando a valle di Isola costretto dalla confluenza del Fiume Bidentino o Torrente Bidente di Fiumicino nel Fiume Bidente. La Rondinaia è nota per il castello con la sua torre «[…] baluardo di antica potenza, elevato fin dai tempi romani alla difesa contro le orde barbariche che dal nord d’Europa scendevano a depredare le belle contrade d’Italia.» (D. Mambrini, 1935 – XIII, p. 274, cit.).

Per l’inquadramento territoriale v. schede Valle del Bidente di Ridràcoli e Ridràcoli.

La prima cartografia storica, ovvero il dettagliato Catasto Toscano (1826-34 – scala 1:5000), la schematica Carta della Romagna Toscana Pontificia (1830-40 – scala 1:40.000), la nota Carta Geometrica della TOSCANA di G. Inghirami (1850 – scala 1:200.000), le prime edizioni della Carta d’Italia dell’I.G.M. (1893-94 – scala 1:50.000; 1937 – scala 1:25.000), consente di conoscere, tra l’altro, il tracciato della viabilità antica che riguardava la Valle di Ridràcoli.

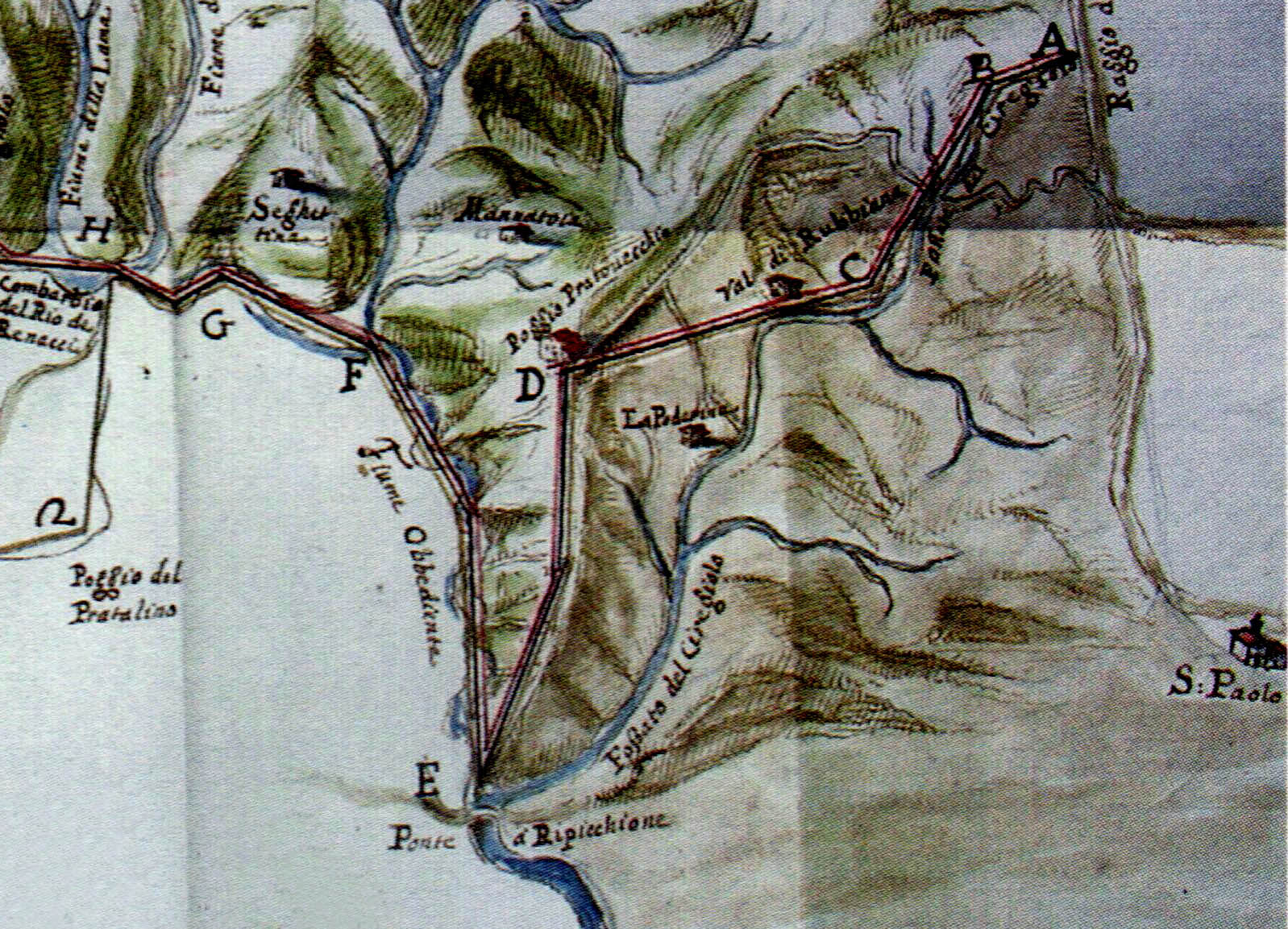

Il tracciato principale della viabilità storica diretta a Ridràcoli attraversava il Bidente di Corniolo presso Isola, sul luogo dell’odierno Ponte dell’Isola, mantenendosi in sx idrografica e risalendo subito a mezzacosta fino a raggiungere Biserno, per quindi ridiscendere nel fondovalle del borgo, dove terminava con un lungo rettilineo al cui termine si trovava il Ponte di Ridràcoli, caratteristica struttura in pietrame con profilo ad arco a sesto ribassato, risalente al 1817-19 e sostitutiva della precedente in legno su spallette in muratura secondo la classica tipologia in uso, distrutta almeno tre volte nel ‘700 e una nel 1815. Aderente ad una spalletta del ponte e pressoché contemporaneo si trova il fabbricato detto Ponte o Capoponte o C. Ponte (Casa Ponte) dove, almeno dal 1872, venne aperta una locanda e, dall’inizio del secolo scorso, la nota Osteria del Terrore, dal soprannome del gestore. Tale viabilità, che nel 1850 era rappresentata come Strada comunitativa non rotabile (quindi solo barrocciabile), anonima nelle mappe citate, verrà poi denominata Strada Comunale Isola-Biserno e Strada Comunale Ridràcoli-Biserno; in occasione dei lavori di costruzione dell’invaso la prima verrà ristrutturata e ampliata diventando la S.P. n.112, mentre la seconda è rimasta per uso locale riutilizzata anche come percorso escursionistico. Dopo lo storico rettilineo finale che dal Casone porta al Palazzo Giovannetti e adiacente Oratorio si ritrova l’unico residuo di selciato che scende ripido al Ponte di Ridràcoli. Da qui partiva la Strada che da Ridracoli va al Poggio alla Lastra che risaliva la Valle del Corneta quale porzione della successiva e rinomata Mulattiera di Ridràcoli, diretta a S. Sofia tramite Strabatenza. Prima del ponte, un altro antico e anonimo tracciato diretto a S. Paolo in Alpe tramite la valle del Rio Bacine, divenuto Mulattiera di Ridracoli-S.Paolo in Alpe (poi detto S.Vic.le Rio Castagno-Ridracoli), di cui in passato si trovava un cippo abbattuto presso la chiesa, mantenendosi in sx idrografica e transitando dal sito del museo, poco dopo trova ancora la restaurata Maestà delle Galvane prima di raggiungere il podere Le Galvane. Un tratto viario a mezzacosta, oggi sent. 231, collegava il centro religioso con il Castello da cui partiva la Strada che dal Castello di Ridracoli conduce alla Chiesa della Casanova, costituendo prima parte della futura Mulattiera Bagno-Pietrapazza-Ridràcoli (su una pietra cantonale della chiesa di Casanova sono ancora leggibili le distanze chilometriche – evidentemente non più valide - km 12,358 per Bagno e km 5,933 per Ridràcoli). Dai piedi del centro religioso si staccava un percorso che giungeva fino alle pendici della Seghettina … «[…] praticabile solamente nella bella stagione, quando le acque del fiume erano scarse, e si snodava lungo il corso del Bidente che veniva attraversato ben 33 volte […]» (C. Bignami, 1995, p. 90, cit.). Dalla citata via castellana si staccava la strada comunale, sempre percorribile, che risaliva il Bidente per un lungo tratto (fin quasi a Lagacciolo) correndo accanto all’alveo fluviale, per la parte fino alla diga oggi sostituito dalla viabilità di servizio, per il resto ormai sommerso. La via scavalcava il Fosso dei Tagli, presso lo sbocco nel Bidente, forse sul luogo oggi occupato dall’asfalto stradale, con il Ponte dei Tagli, subito dopo la mulattiera passava sotto un arco del Mulino di Sopra costeggiandone il bottaccio. Con la costruzione della diga e con il riempimento dell’invaso, è scomparso pressoché l’intero tracciato viario e sono scomparsi mulini, insediamenti (le Celluzze – che a volte riemerge, la Forca, Lagacciolo, Verghereto), ponti e guadi che, come sopracitato, attraversavano 33 volte il Fiume della Lama o Obbediente (come era anticamente classificato), come il Ponte alla Forca e il Ponte a Ripicchione, quest’ultimo comparente in una mappa dei possedimenti dell’Opera del Duomo di Firenze del 1637, nota in quanto allegata ad una relazione del 1710, documentato nell’Estimo del Comune di Ridràcoli del 1704 come Ponte Arpicchione e citato nel Contratto livellario del 1840 tra l’Opera e il Monastero di Camaldoli: «N. 8 - Podere di Lagacciolo […] Terreni. Un solo tenimento di terra […] riconosciuto per i vocaboli: […] Ponte Ripicchione […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 519, cit.) (riproduzioni della mappa si trovano in A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 20, cit. e, l’originale a colori, in A. Bottacci, 2009, p. 31, cit.). Il ponte, nella mappa rappresentato con profilo ad arco con spallette (tipologia possibile solo con struttura in pietra), era posto subito a valle della confluenza del Fossato del Ciregiolo (oggi Fosso del Molinuzzo) nel fiume, proprio nel luogo dove oggi sorge la diga, consentendo di risalire la riva sx del fosso verso Le Celluzze e il Molinuzzo (nella mappa compare La Poderina, posto ancora più a monte); nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894) compare il simbolo detto pedanca, corrispondente ad un ponte ligneo pedonale, non più presente nella successiva e particolareggiata mappa del 1937. Noto per la sua precarietà e pericolosità, prima di metà del secolo scorso non fu più ripristinato venendo sostituito da una teleferica rudimentale che consentiva di recarsi ai fabbricati posti oltre il fiume … «In quel punto il fiume era particolarmente ricco d’acque e per raggiungere la riva opposta i ridracolini avevano studiato un particolare marchingegno che chiamavano “la teleferica”. Salivano infatti su di un carrello portante, una specie di rudimentale funicolare composta da due fili d’acciaio […]. Situata qualche metro sopra il livello dell’acqua non era poi troppo scomoda e neanche troppo pericolosa. Vi si saliva in tre o quattro persone per volta ed era necessaria per recarsi alle Celluzze ed alle altre case poste oltre il fiume […]» (C. Bignami, 1995, pp. 91-94, cit.). La mulattiera, sorpassata la Fonte dei Bisernini, dopo Lagacciolo abbandonava l’argine fluviale, risaliva a Case di Sopra e attraversava il fosso detto Il Fossone, in un’area ormai sommersa, con una palancola lignea, nota solo per scarni ricordi letterari (cfr. C. Bignami, A. Boattini, 2022, cit.) sostituito più a monte da una moderna struttura in legno utilizzata dal sent. 237. Di seguito giungeva a La Forca, da cui con il Ponte alla Forca o della Seghettina, attraversava il Bidente: la sua struttura in base all’elenco stradale del 1939 era costituita da spallette in pietra con travi in ferro e impalcato ligneo, ma sostituiva le precedenti strutture lignee più volte rifatte: il ponte originario risale al 1843. Oltrepassato il ponte con un lungo tragitto si poteva risalire fino a S. Paolo in Alpe oppure si imboccava l’importante e sopracitata Strada che dalla Seghettina va a Stia valicante il Passo Sodo alle Calle o La Scossa. Dalla Seghettina un percorso ridiscendeva fino a La Lama, per risalire fino a valicare lo Spartiacque Appenninico.

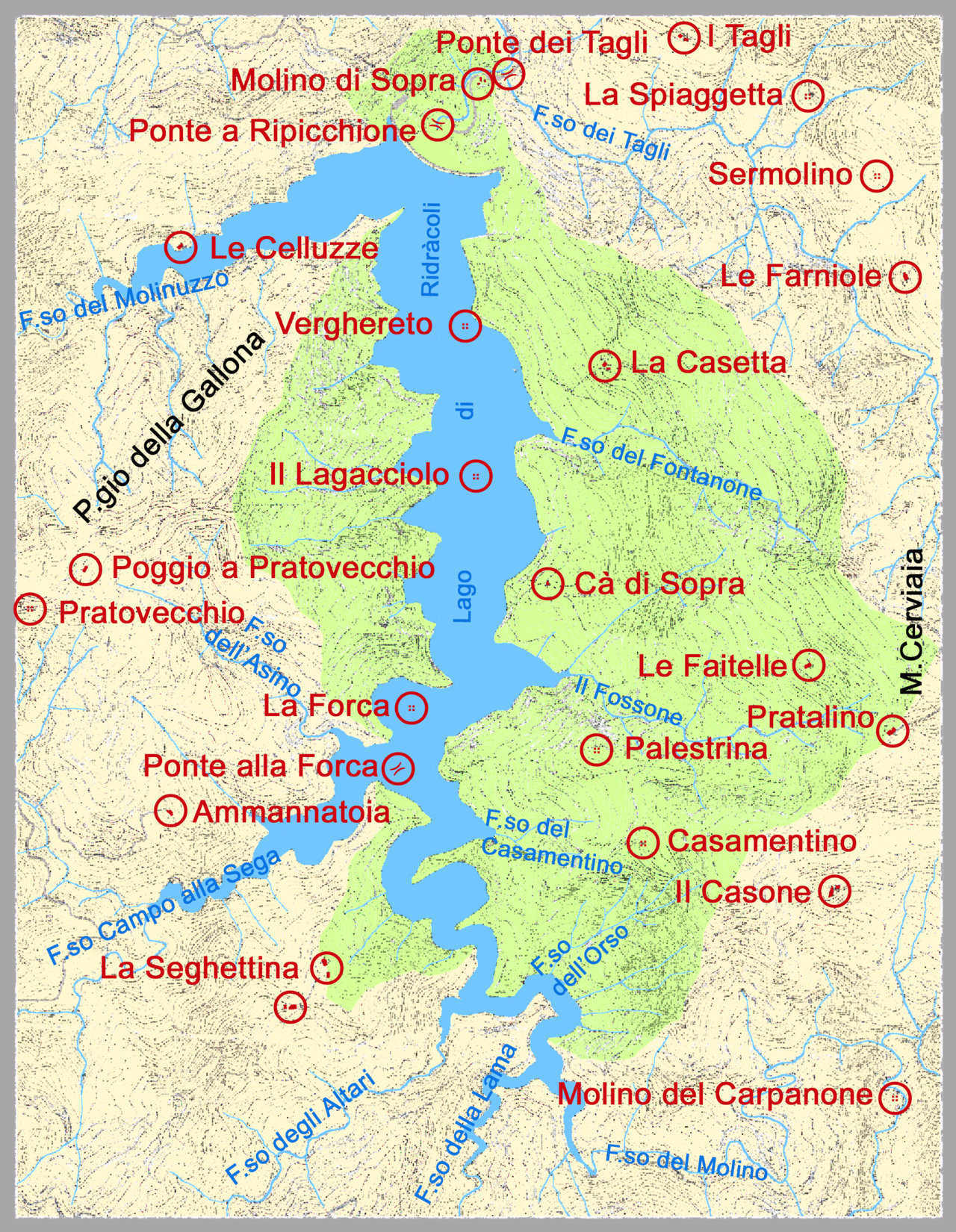

Le identificazioni toponomastiche e grafiche della cartografia antica e moderna (Catasto toscano, Carta d’Italia I.G.M., N.C.T. Nuovo Catasto Terreni, C.T.R. Carta Tecnica Regionale) riguardanti i fabbricati dell’area di Ridràcoli, procedendo verso monte fino all’area direttamente scolante nell’invaso, si possono riassumere come di seguito elencato:

- Il Casone nel Catasto toscano, o il Casone nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894, 1937) e in quella moderna, o nuovamente Il Casone nel N.C.T. e nella C.T.R.;

- Ridracoli nel Catasto toscano e nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894), o Ridràcoli nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1937) e in quella moderna, o Ridracoli e Mulino nel N.C.T., o Ridracoli nella C.T.R.;

- Ridracoli nel Catasto toscano, o Castello nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894, 1937) e in quella moderna, o il Castello nel N.C.T., o Castello di Ridracoli nella C.T.R.;

- Il ponte di Ridràcoli nel Catasto toscano, anonimo nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894, 1937), o Pal.zo Giovannetti in quella moderna, Le Case e il Ponte nel N.C.T., o Le Case nella C.T.R.;

- Le Calvane nel Catasto toscano, o Calvane nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894) o Galvane nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1937) e in quella moderna, o Le Galvane nel N.C.T., o Galvane nella C.T.R.;

- Il Molino nel Catasto toscano, o M.° di sopra nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894, 1937), o anonimo in quella moderna ma è sempre presente il simbolo Opificio a forza idraulica nell’I.G.M. di impianto, o anonimo nel N.C.T., o Molino di Sopra nella C.T.R.;

- Le Colluzze nel Catasto toscano, o le Celluzze nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894 e 1937) e in quella moderna, o Le Celluzze nella C.T.R.;

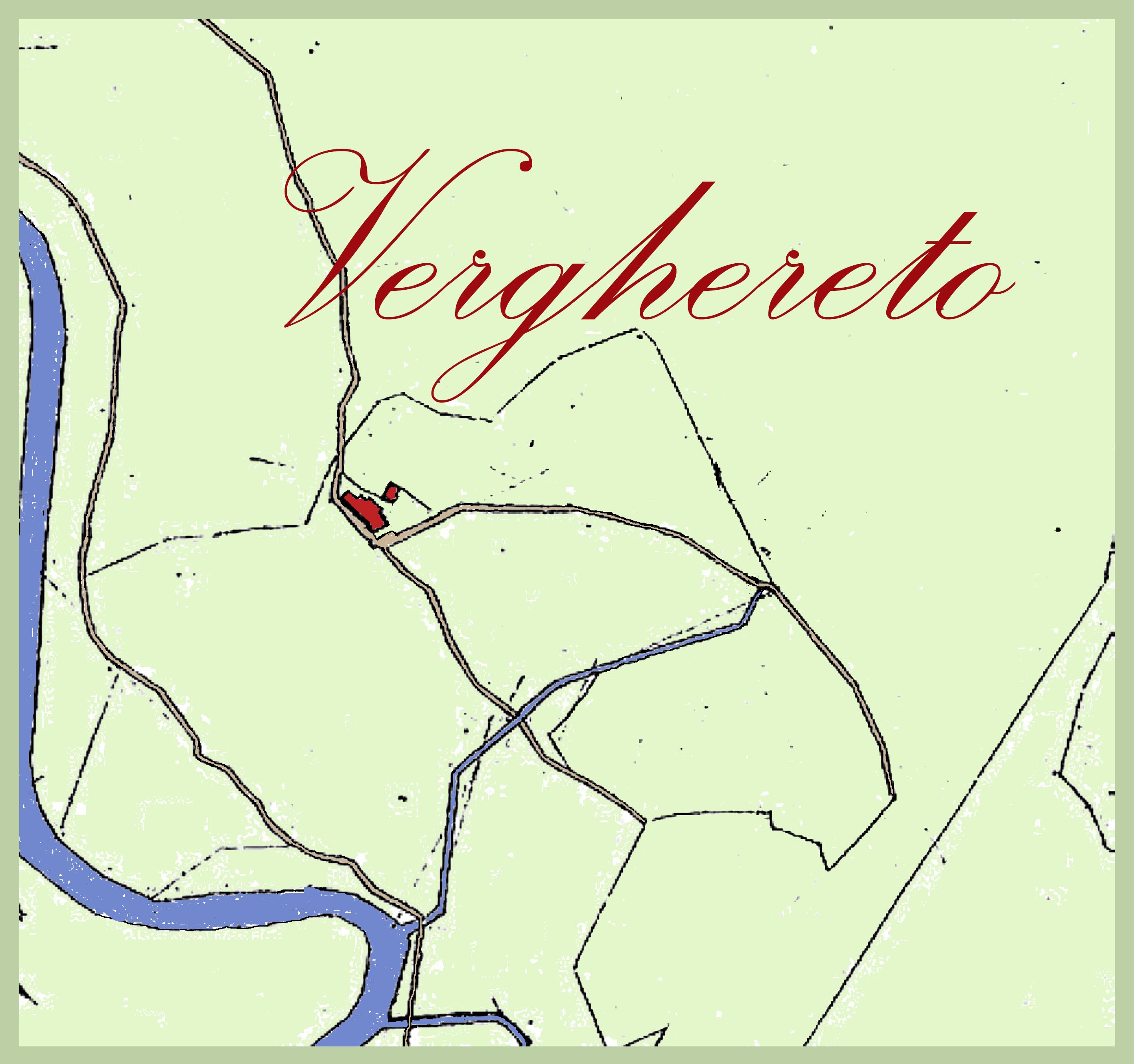

- Verghereto anonimo nel Catasto toscano e nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894),erroneamente detto la Casetta nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1937), area lacustre in tutta la cartografia moderna;

- La Casetta nel Catasto toscano, o la Casetta nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894, 1937) e in quella moderna (in quella del 1937 toponimo erroneamente posto su Verghereto), di nuovo La Casetta nel N.C.T. e nella C.T.R.;

- Il Lagacciolo nel Catasto toscano, anonimo nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894, 1937), area lacustre in tutta la cartografia moderna;

- Cà di sopra nel Catasto toscano e nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894), o Ca di sopra nella Carta d'Italia di impianto (1937) e in quella moderna, o Cà di Sopra nel N.C.T. e nella C.T.R.;

- La Forca, anonimo nel Catasto toscano e nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894, 1937), area lacustre in tutta la cartografia moderna;

- Molino della Forca, mai rappresentato in tutta la cartografia il simbolo Opificio a forza idraulica, area lacustre in tutta la cartografia moderna;

- La Palestrina nel Catasto toscano, o Palestrina nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894), non presente nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1937), e in quella moderna, non presente nel N.C.T. e nella C.T.R., nel N.C.T. rimane la S. Vic.le del Pratolino che vi giungeva;

- Casamentino nel Catasto toscano, non presente nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894, 1937) e in quella moderna, rimane il simbolo del sentiero che lo raggiungeva nell’I.G.M. di impianto, non presente nel N.C.T. e nella C.T.R., nel N.C.T. rimane la S. Vic.le del Casamentino che vi giungeva;

– Le Faltelle nel Catasto toscano, anonimo nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894), o le Faitelle nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1937) e in quella moderna, o Faitelle nel N.C.T., o Le Faitelle nella C.T.R.

– Il Pratalino nel Catasto toscano, Pratolino nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894), o Pratalino nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1937) e in quella moderna, o Pratalino nel N.C.T., o Pratalino nella C.T.R.

Il sistema insediativo di Ridràcoli si suddivide in tre nuclei vicini, quello politico-militare del castello, quello religioso seicentesco della chiesa e quello economico-residenziale e religioso cinquecentesco (se non duecentesco) compreso tra Pian del Ponte il Campo de’ Fabbri e S. Lorenzo. Secondo la Descriptio Romandiole del 1371 il nucleo del Castrum Ridiracoli era un villaggio fortificato composto da appena 6 focularia. Nell’Archivio comunale al 1548 è documentata l’esistenza di 16 abitazioni ripartite in un numero non definibile di fabbricati distribuiti intorno alla rocca. Il fulcro del nucleo religioso è ovviamente la Chiesa dei SS. Martino e Lorenzo, ma storicamente Ridràcoli possedeva due chiese separate dal fiume (una villam Ridraculi cum omnibus ecclesiis - con tutte le chiese - è così documentata già dal 1213, forse in riferimento alle due chiese già presenti) infatti il titolo attuale è dovuto alla soppressione nel 1652 dell’Eremo di S. Lorenzo e alla rovina della chiesa annessa che, se fa fede la toponomastica di inizio ‘800, doveva trovarsi sotto l’estrema pendice rocciosa di una delle diramazioni provenienti dal contrafforte secondario allora detta Ripa del Casone, che separava le proprietà ecclesiastiche dal Fosso di Canforchisio, come risulta dalla descrizione del quel tratto di strada verso nord che passava «[…] di contro il podere del Casone […] il Campo della Maestà, San Lorenzo e la Ripa del Casone […]» (C. Bignami, A. Boattini, 2022, p. 236, cit.). Il Catasto Toscano pare rappresentare lo stato storico del nucleo religioso e del suo podere, detto Chiesa di Sotto, al massimo della sua espansione, quando giunse a comprendere tre fabbricati colonici. Di lato alla piazzetta della chiesa, si trova il fabbricato abbandonato delle ex Scuole Rurali, costruito nel 1961.

Il nucleo economico-residenziale di Ridràcoli trae le sue antiche origini da un villaggio di una dozzina di case documentate dal primo censimento del 1548 nell’area, detta Campo de' Fabbri, compresa tra il ponte e la sopracitata area ecclesiastica di S. Lorenzo, di cui forse facevano parte i fabbricati antichi del Casone. Si è successivamente sviluppato attorno alla principale infrastruttura della valle, il Ponte di Ridràcoli (toponimo del Catasto Toscano). Dal 1789 accanto al ponte si trovava il Molino di Sotto. Sul poggetto sovrastante il ponte si trovano il grande edificio di Palazzo Giovannetti - Le Case, derivante dalla ristrutturazione e ampliamento di fine Ottocento, quando viene attribuita la denominazione Il Palazzo al complesso edilizio nel Settecento detto Le Case de' Fabbri (dal toponimo antico del luogo). Acquistato negli anni ’80 dalla Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A, già ospitante un museo naturalistico, oggi viene riutilizzato a fini turistico-ristorativi. Adiacente è l’Oratorio della Madonna della Neve, detto anche Oratorio sotto l'Invocazione di S. Maria della Neve mentre, più in alto, sorge una torretta, inizialmente uso colombaia, è stata adibita ad abitazione turistica. Tra gli edifici a carattere produttivo si ricorda una Gualchiera. Oggi inserita nel muro di sostegno del tratto di Strada comunitativa verso Il Casone, si trova la Maestà del Casone, documentata già dall’inizio del XVIII secolo quando, come sopracitato, veniva descritto un Campo della Maestà.

Risalendo il versante fluviale e lacustre in dx idrografica tra gli insediamenti si trova Le Vergherete o Vergherete di Sotto, toponimo dal latino classico primitivo virga = pollone (virgulto) e dal latino medievale rustico virgaretum = terra a virgulti (A.Polloni), come sopracitato si trova documentato tra i possedimenti dell'Opera del Duomo: «[…] 1547 […] – Due poderi con due case e due capanne con terre lavorative boscate e roncate poste nel Comune di Ridracoli alle Vergherete quali toccorno nella divisione dei beni comunali e sono circa some 100» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 152, cit.). L’anno successivo l’estimo comunale registra 6 abitazioni ma non è noto di quanti vani fossero composte e in quante case fossero ripartite (all’epoca un’abitazione era solitamente composta di due stanze). Tale toponimo riguardava comunque un’area che si estendeva fino a Casetta e Case di Sopra, infatti inizialmente forse detto Vergherete di Sopra. Nel 1777 era documentalmente suddiviso in due proprietà composte da «[…] una casa da lavoratore di stanze 2 con soprapalchi da celo a terra e suoi resedi, con loggia, un forno, fornella[…]» e da «[…] una parte di casa di stanze due compresa la stalla[…]» (C. Bignami, 1995, p. 42, cit.). Nel 1829 il Catasto Toscano di primo impianto certificava: «[…] casa colonica, capanno ed aia. A terreno 3 stalle, 3 capannette, stalletto e forno. I piano cucina e camera […]» (C. Bignami, 1995, p. 42, cit.). La mappa dell’Archivio Comunale di Bagno di Romagna datata 1888-1913 (cfr. C. Bignami, a cura di, 1995, e C. Bignami, A. Boattini, 2022, cit.), riguardante l'attribuzione delle numerazione civiche, assegna a Vergherete i nn. 26 e 27, certificando l’esistenza di due abitazioni per i coloni e gli affittuari rispettivamente di 6 e 2 vani. Il podere venne abbandonato negli Anni ’60 a seguito degli espropri per la realizzazione dell’invaso. Acquisito dal Demanio forestale, in seguito si ritrova negli elenchi dell’A.R.F. ma senza specifiche dimensionali evidentemente dovute all’abbandono, peraltro all’epoca era ormai imminente la realizzazione dell’invaso che l’avrebbe sommerso. Da notare che poiché il livello idrico varia tra un minimo di 502,0 m e un livello di sfioro di 557,3 m, il sito del fabbricato, che in base alla mappa I.G.M. era posto a 537 m, periodicamente riemerge.

Per approfondimenti si rimanda alle schede toponomastiche relative ad acque, rilievi e insediamenti citati.

N.B.: Informazioni preziose riguardo luoghi e fabbricati si hanno grazie ai rapporti della Descriptio provinciae Romandiole e delle visite pastorali o apostoliche.

- La Descriptio è un rapporto geografico-statistico-censuario redatto dal legato pontificio cardinale Anglic de Grimoard (fratello di Urbano V) per l’area della Romandiola durante il periodo della “Cattività avignonese” (trasferimento del papato da Roma ad Avignone, 1305-1377). Se la descrizione dei luoghi ivi contenuta è approssimativa dal punto di vista geografico, è invece minuziosa riguardo i tributi cui era soggetta la popolazione. In tale documento si trova, tra l’altro, la classificazione degli insediamenti in ordine di importanza, tra cui i castra e le villae, distinti soprattutto in base alla presenza o meno di opere difensive, che vengono presi in considerazione solo se presenti i focularia, ovvero soggetti con capacità contributiva (di solito nuclei familiari non definiti per numero di componenti; ad aliquota fissa, il tributo della fumantaria era indipendente dal reddito e dai possedimenti). In particolare, nelle vallate del Montone, del Rabbi e del Bidente furono costituiti i Vicariati rurali delle Fiumane.

- La visita apostolica o pastorale, che veniva effettuata dal vescovo o suo rappresentante, era una prassi della Chiesa antica e medievale riportata in auge dal Concilio di Trento che ne stabilì la cadenza annuale o biennale, che tuttavia fu raramente rispettata. La definizione di apostolica può essere impropria in quanto derivante dalla peculiarità di sede papale della diocesi di Roma, alla cui organizzazione era predisposta una specifica Congregazione della visita apostolica. Scopo della visita pastorale è quello di ispezione e di rilievo di eventuali abusi. I verbali delle visite, cui era chiamata a partecipare anche la popolazione e che avvenivano secondo specifiche modalità di preparazione e svolgimento che prevedevano l'esame dei luoghi sacri, degli oggetti e degli arredi destinati al culto (vasi, arredi, reliquie, altari), sono conservati negli archivi diocesani; da essi derivano documentate informazioni spesso fondamentali per conoscere l’esistenza nell’antichità degli edifici sacri, per assegnare una datazione certa alle diverse fasi delle loro strutture oltre che per averne una descrizione a volte abbastanza accurata.

- Negli scorsi Anni ’70, a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione Emilia-Romagna, gli edifici compresi nelle aree del Demanio forestale, spesso in stato precario e/o di abbandono, tra cui Case di Sopra, Casone, Lagacciolo, Le Celluzze, Galvane e Vergherete divennero proprietà dell’ex Azienda Regionale delle Foreste (A.R.F.); secondo una tendenza che riguardò anche altre regioni, seguì un ampio lavoro di studio e catalogazione finalizzato al recupero ed al riutilizzo per invertire la tendenza all’abbandono, senza successo tranne il riutilizzo di Case di Sopra e Casone. Con successive acquisizioni il patrimonio edilizio del demanio forlivese raggiunse un totale di 492 fabbricati, di cui 356 nel Complesso Forestale Corniolo e 173 nelle Alte Valli del Bidente. Circa 1/3 del totale sono stati analizzati e schedati, di cui 30 nelle Alte Valli del Bidente. Il materiale è stato oggetto di pubblicazione specifica.

RIFERIMENTI

AA. VV., Dentro il territorio. Atlante delle vallate forlivesi, C.C.I.A.A. Forlì, 1989;

E. Agnoletti, Viaggio per le valli bidentine, Tipografia Poggiali, Rufina 1996;

C. Bignami, A. Boattini, La gente di Ridràcoli, Monti editore, Cesena 2022;

C. Bignami (a cura di), Il popolo di Ridracoli, Nuova Grafica, Santa Sofia 1995;

G.L. Corradi e N. Graziani (a cura di), Il bosco e lo schioppo. Vicende di una terra di confine tra Romagna e Toscana, Le Lettere, Firenze 1997;

A. Bottacci, La Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino, 1959-2009, 50 anni di conservazione della biodiversità, Corpo Forestale dello Stato, Ufficio territoriale per la Biodiversità di Pratovecchio, Pratovecchio, 2009;

M. Foschi, P. Tamburini, (a cura di), Il patrimonio edilizio nel Demanio forestale. Analisi e criteri per il programma di recupero, Regione Emilia-Romagna A.R.F., Bologna 1979;

A. Gabbrielli, E. Settesoldi, La Storia della Foresta Casentinese nelle carte dell’Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze dal secolo XIV° al XIX°, Min. Agr. For., Roma 1977;

M. Gasperi, Boschi e vallate dell’Appennino Romagnolo, Il Ponte Vecchio, Cesena 2006;

N. Graziani (a cura di), Romagna toscana, Storia e civiltà di una terra di confine, Le Lettere, Firenze 2001;

D. Mambrini, Galeata nella storia e nell’arte, Tipografia Stefano Vestrucci e Figlio, Bagno di Romagna, 1935 – XIII;

P. Zangheri, La Provincia di Forlì nei suoi aspetti naturali, C.C.I.A.A. Forlì, Forlì 1961, rist. anastatica Castrocaro Terme 1989;

Comune di Bagno di Romagna, PSC 2004, Insediamenti ed edifici del territorio rurale, 2004, Schede n. 239;

Carta Escursionistica scala 1:25.000, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, S.E.L.C.A., Firenze;

Parco nazionale delle foreste casentinesi. Carta dei sentieri 1:25.000, N.20, Monti editore, 2019;

Link http://www.igmi.org/pdf/abbreviazioni/pdf;

Link www.mokagis.it/html/applicazioni_mappe.asp.

Testo di Bruno Roba - Dalla diga si raggiunge facilmente il sito sovrastante Vergherete, dotato di area di sosta e possibilità di avvicinamento al lago.

Le foto sono state scattate da Bruno Roba, che ha anche inserito i testi, e qui riprodotte su autorizzazione dell'autore

Nota - Per visualizzare le foto nel loro formato originale salvarle sul proprio computer, oppure se il browser lo consente tasto destro sulla foto e Apri immagine in un'altra scheda.

001/004 – Dalla vetta Monte Penna, veduta panoramica sulla Valle di Ridràcoli e particolareggiata sul lago dove si notano anche le anse corrispondenti al sito di Vergherete (26/01/12 - 17/10/13 – 13/01/16).

005 – 006 – Dalla SP 124 Badia Prataglia-Sacro Eremo pressi M. Penna, altra veduta ravvicinata delle anse lacustri (8/09/11).

007 – 008 – 009 – Dal varco del Canale del Pentolino, sulla Giogana presso Poggio Scali, vedute del braccio lacustre del Molinuzzo (2/09/11 –11/12/14).

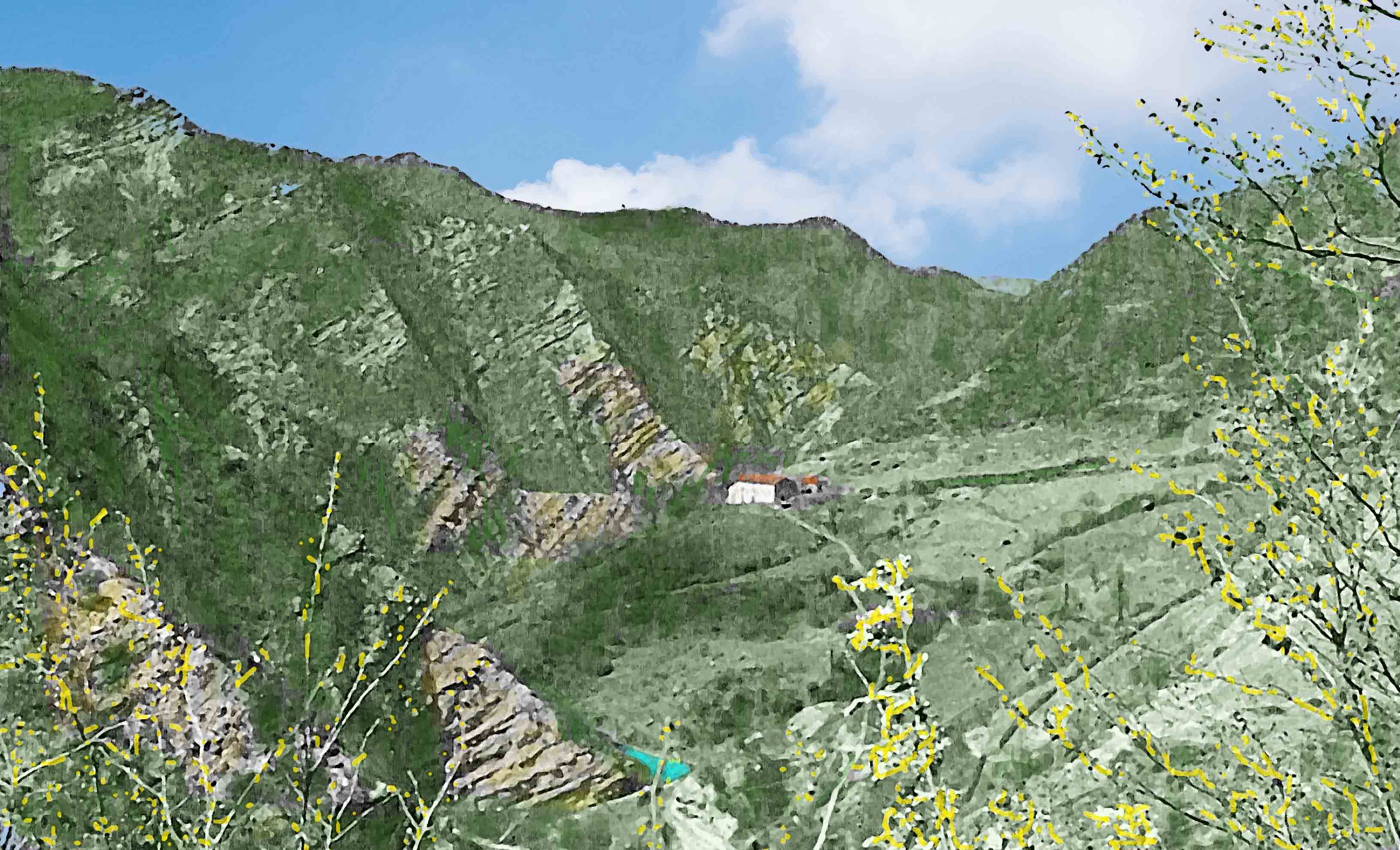

010 – 011 – 012 – Dal Crinale della Vacca e nel discendere verso Ridondone, vedute verso il versante del Monte Cerviaia inciso dal Fosso del Fontanone; mentre in alto si nota il podere della Casetta in fase di ricolonizzazione arbustiva in basso il lago mostra le rive ormai scoscese dove, ormai sommerso, si trovava Verghereto (10/12/15 – 22/12/16).

013 - Schema da cartografia moderna con gli insediamenti esistenti o scomparsi in evidenza.

014 – Mappa schematica dedotta da cartografia storica di inizio XX sec. evidenziante reticolo idrografico, infrastrutture e insediamenti, oltre che la superficie del futuro invaso; la toponomastica riprende anche nella scrittura quella originale. Nota: nella mappa originale a quota inferiore rispetto a La Casetta era presente un altro fabbricato oggi scomparso, inoltre il toponimo era erroneamente trascritto accanto al fabbricato di Verghereto.

015 – 016 - Mappa schematica dedotta da cartografia storica di inizio XIX sec. evidenziante reticolo idrografico, infrastrutture e insediamenti (la toponomastica riprende anche nella scrittura quella originale) e confronto schematico tra cartografia antica e moderna da cui si rilevano le modifiche planimetriche e alla viabilità intercorse nel secolo frapposto.

017 – Particolare della mappa del 1637 con il Ponte a Ripicchione, posto subito a valle della confluenza del Fossato del Ciregiolo (oggi Fosso del Molinuzzo) nel fiume, quindi proprio nel luogo dove oggi sorge la diga (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 20, cit. e, a colori, A. Bottacci, 2009, p. 31, cit.).

018 – La veduta dalla diga vedrebbe in p.p. il sito di Verghereto, in riva dx quindi sulla sx della foto, se non fosse sommerso (7/10/17).

019 – 020 - La calata in corrispondenza del sito di Verghereto vista dal sentiero 239 (8/09/11).

021 – 022 – 023 - La calata di Vergherete, di cui rimane il ricordo nella denominazione dell’Area di pesca, come da pannello ivi esposto (8/09/11 – 28/08/12 - 7/10/17).

024 – Veduta aerea della calata di Vergherete. Estratto da: In volo sul Parco: la Lama e la Diga di Ridracoli, www.parcoforestecasentinesi.it, sorvolo del 13° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì in collaborazione con il Reparto Carabinieri Foreste Casentinesi.

025 – 026 – Riproduzioni pittoriche di particolari di foto d’epoca del versante di Vergherete, prima e dopo la diga, nell’imminenza della sommersione.