Ronco Vecchio (di sotto)

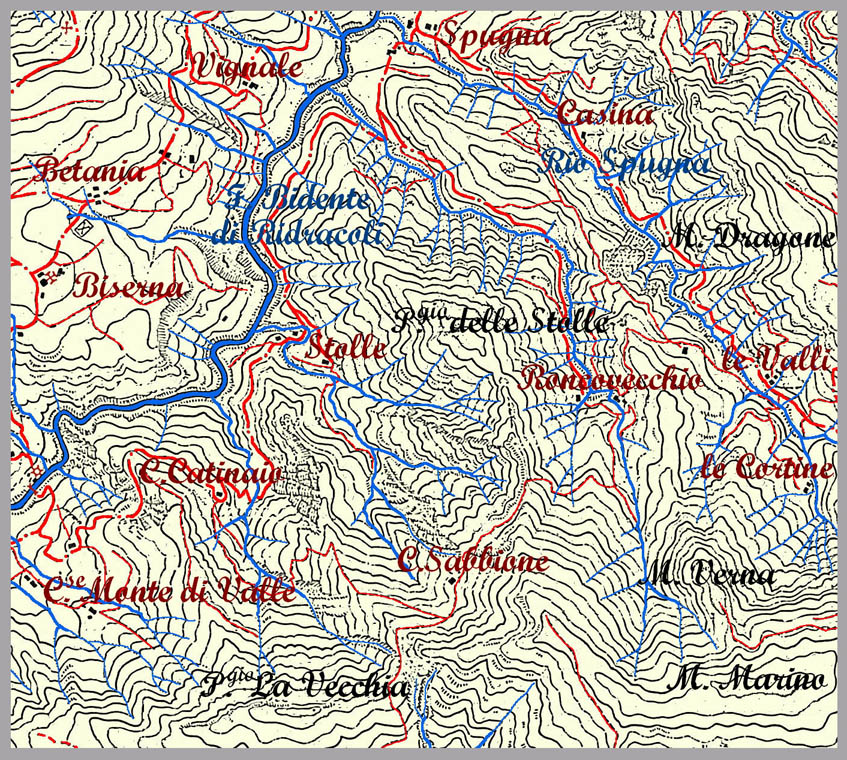

Testo di Bruno Roba (13/08/2021- 11/07/2023) - La valle del Fosso di Ronco Vecchio è una delle valli in dx idrografica della parte della Valle del Fiume Bidente di Ridràcoli posta dopo la diga. Compresa tra l’affilata dorsale di Poggio delle Stolle (di cui occupa il versante meno scosceso) e la dorsale di separazione dalla Val di Spugna, che si stacca dal Monte Marino, poco emergente se non evidenziasse il picco di Monte Verna, l’inospitalità del suo territorio ha consentito l’insediamento di due soli poderi.

Per l’inquadramento territoriale v. schede Valle del Bidente di Ridràcoli, Ridràcoli e Fosso di Ronco Vecchio.

La prima cartografia storica, ovvero il dettagliato Catasto Toscano (1826-34 – scala 1:5000), la schematica Carta della Romagna Toscana Pontificia (1830-40 – scala 1:40.000), le prime edizioni della Carta d’Italia dell’I.G.M. (1893-94 – scala 1:50.000; 1937 – scala 1:25.000), consente di conoscere il tracciato della viabilità antica che raggiungeva Ridràcoli. Attraversato il Bidente di Corniolo presso Isola, sul luogo del ponte odierno, essa si manteneva in sx idrografica risalendo subito a mezzacosta fino a raggiungere Biserno, per quindi ridiscendere nel fondovalle del borgo, dove si concludeva con un lungo rettilineo al cui termine si trovava Il Ponte di Ridràcoli. Tale viabilità, anonima nelle mappe citate, verrà poi denominata Strada Comunale Ridràcoli-Biserno e Strada Comunale Isola-Biserno; solo in occasione dei lavori di costruzione dell’invaso quest’ultima verrà ristrutturata e ampliata diventando parte della S.P. n.112.

Nell’antichità, l’unico tracciato di viabilità secondaria sul versante in dx idrografica si distaccava da quella principale a Poggiolo attraversando il Bidente tramite il Ponte Beppino all’altezza della Val di Spugna: da esso si diramavano la Strada delle Valli e la Strada di Ronco Vecchio, che si inoltravano nelle rispettive valli risalendo verso il crinale montano, oltre una semplicemente detta Strada risalente il Bidente diretta alle Case Monte di Valle. Un arcaico attraversamento fluviale pedonale c.d. “pedanca”, costituito da pile realizzate con tronchi di legno (quercia o castagno) terminanti a forcella cui si appoggiavano le travi longitudinali e il tavolato di assi, ora non transitabile, si trova presso il Molino della Sega, dove è presente pure un guado carrabile raggiungibile dalla S.P. 112 con deviazione presso il fabbricato detto La Maestà. Più a valle giungeva da Bleda la Strada dei Marroni riunendosi alla via proveniente da altra “pedanca” che si trovava (rimangono resti) all’altezza di Cosmedino, oggi noto come Gualchiera. Delle corrispondenti mulattiere, a volte sostituite da tratti di piste della bonifica montana, ancora si trovano ampi tratti.

In questo contesto storico-geografico, tra le alte valli bidentine quella di Ridràcoli è quella che meno ha subito il fenomeno dell’abbandono grazie alle caratteristiche ambientali e climatiche più favorevoli della sua parte meno elevata. Ma se il borgo principale, posto nel baricentro sia geografico sia del sistema insediativo, è quello più noto e Biserno è quello più abitato, molti fabbricati delle vallecole laterali oggi sono in stato di abbandono o ridotti a rudere con vari casi di ristrutturazione interrotta.

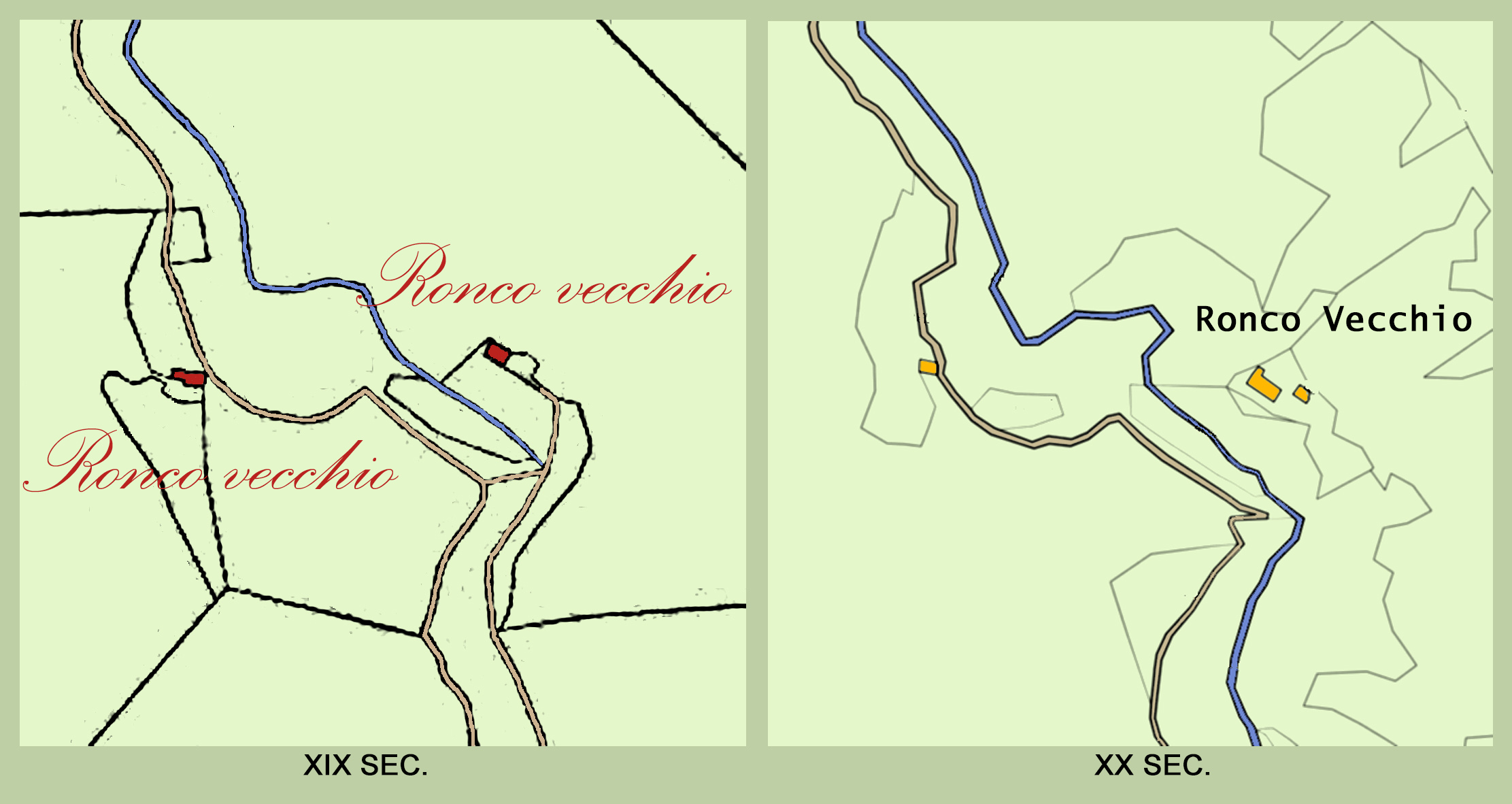

Le identificazioni toponomastiche e grafiche della cartografia antica e moderna riguardanti i fabbricati della Valle di Ronco Vecchio si possono schematizzare come di seguito elencato:

- Ronco vecchio (di sopra) nel Catasto toscano, o Ronco vecchio nella Carta d’Italia I.G.M. (1894), o Roncovecchio nella Carta d’Italia I.G.M. (1937) e in quella moderna, o Ronco Vecchio nel N.C.T. e nella C.T.R.

- Ronco vecchio (di sotto) nel Catasto toscano e nella Carta d’Italia I.G.M. (1894-1937), o assente in quella moderna, o n.n. nel N.C.T., o assente nella C.T.R.,

- dove sorge la Maestà di Roncovecchio è rappresentato un fabbricato anonimo nel Catasto toscano e nella Carta d’Italia I.G.M. (1894), o una baracca nella Carta d’Italia I.G.M. (1937), o assente in quella moderna, o n.n. nel N.C.T., o assente nella C.T.R.

Dalla c.d. Strada, che dopo Spugna Piccolo scendeva ad attraversare il Fosso di Ronco Vecchio, prima del fosso si staccava la Strada di Ronco Vecchio, di cui ancora si trovano consistenti tracce che, dopo averlo guadato, con il suo tratto ormai dimenticato in sx idrografica raggiungeva prioritariamente il fabbricato di Ronco vecchio posto sullo stesso versante, pressoché prospiciente l’altro omonimo posto a quota superiore sul versante opposto (distinguibili, da prassi, in di sopra e di sotto), che veniva raggiunto dalla stessa strada dopo il valico di un crinaletto e la discesa a guadare il fosso, perdendo la buona traccia per il dilavamento e l’abbandono. La viabilità della bonifica in dx idrografica ha poi privilegiato il fabbricato più alto, posto sullo stesso versante.

Prima del guado la strada proseguiva accanto al fosso raggiungendo la Maestà di Ronco Vecchio (tempo addietro rimaneggiata) nei pressi della quale sia il Catasto toscano sia la Carta d’Italia I.G.M. del 1894 documentano la presenza di un fabbricato, che la Carta d’Italia I.G.M. del 1937 precisa trattarsi di una baracca, oggi scomparsa.

I ruderi di Ronco Vecchio (di sotto) rivelano un piccolo fabbricato monocellulare su due livelli parzialmente interrato, ormai privo di tetto e solaio, con l’accesso al livello superiore che avveniva sfruttando la forte pendenza del sito; in base alla planimetria antica pareva dotato anche di un piccolo corpo posteriore. Non essendo rappresentato nella cartografia moderna la sua esistenza è pressoché ignota.

Ronco Vecchio (di sopra) è un fabbricato, impostato sullo sbalzo roccioso di un pendio, composto da tre corpi affiancati le cui ricuciture murarie evidenziano le tracce e le fasi degli ampliamenti. Il corpo centrale, su tre livelli di cui i due superiori abitativi, è affiancato dal corpo orientale, pure su tre livelli, dove benché ormai collassato si riconosce la cucina che mostra ancora i resti del camino. Sul lato opposto si trova il corpo della grande stalla-fienile su due livelli, da ritenere appartenente all’ultima fase costruttiva sia perché mostrante maggiore accuratezza nelle murature, conservanti le maggiori tracce di intonaco esterno, sia perché impostato fino al limite dello sbalzo roccioso, come a voler sfruttare tutto lo spazio residuo, inoltre non pare di riconoscerlo nella planimetria antica. Sul retro del corpo del fienile, nella parte alta del pendio, è presente un ulteriore corpo ad un solo livello, delimitante l’area di accesso ai vani abitativi, quindi forse ospitante una loggia con forno.

Negli Anni ’70 risulta sussistente e nella disponibilità dell’ex A.R.F. Ronco Vecchio (di sopra), però non utilizzato, infatti non è dimensionato. Non sono disponibili ulteriori informazioni.

Per approfondimenti ambientali e storici si rimanda alle schede toponomastiche relative ad acque, rilievi e insediamenti citati.

- Negli scorsi Anni ’70, a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione Emilia-Romagna, gli edifici compresi nelle aree del Demanio forestale, spesso in stato precario e/o di abbandono, tra cui Ronco Vecchio (di sopra), divennero proprietà dell’ex Azienda Regionale delle Foreste (A.R.F.); secondo una tendenza che riguardò anche altre regioni, seguì un ampio lavoro di studio e catalogazione finalizzato al recupero ed al riutilizzo per invertire la tendenza all’abbandono, senza successo. Con successive acquisizioni il patrimonio edilizio del demanio forlivese raggiunse un totale di 492 fabbricati, di cui 356 nel Complesso Forestale Corniolo e 173 nelle Alte Valli del Bidente. Circa 1/3 del totale sono stati analizzati e schedati, di cui 30 nelle Alte Valli del Bidente. Il materiale è stato oggetto di pubblicazione specifica.

RIFERIMENTI

AA. VV., Dentro il territorio. Atlante delle vallate forlivesi, C.C.I.A.A. Forlì, 1989;

AA.VV., Indagine sulle caratteristiche ambientali suscettibili di valorizzazione turistico-culturale delle vallate forlivesi. Repertorio, C.C.I.A.A. Forlì, 1982;

G.L. Corradi (a cura di), Il Parco del Crinale tra Romagna e Toscana, Alinari, Firenze 1992;

M. Foschi, P. Tamburini, (a cura di), Il patrimonio edilizio nel Demanio forestale. Analisi e criteri per il programma di recupero, Regione Emilia-Romagna A.R.F., Bologna 1979;

M. Gasperi, Boschi e vallate dell’Appennino Romagnolo, Il Ponte Vecchio, Cesena 2006;

N. Graziani (a cura di), Romagna toscana, Storia e civiltà di una terra di confine, Le Lettere, Firenze 2001;

D. Mambrini, Galeata nella storia e nell’arte, Tipografia Stefano Vestrucci e Figlio, Bagno di Romagna, 1935 – XIII;

P. Zangheri, La Provincia di Forlì nei suoi aspetti naturali, C.C.I.A.A. Forlì, Forlì 1961, rist. anastatica Castrocaro Terme 1989;

Carta Escursionistica, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, S.E.L.C.A., Firenze;

Parco nazionale delle foreste casentinesi. Carta dei sentieri 1:25.000, N.20, Monti editore, 2019;

Link www.mokagis.it/html/applicazioni_mappe.asp..

Testo di Bruno Roba - Ridràcoli è facilmente raggiungibile tramite la S.P. 4 del Bidente da cui si stacca la S.P. 112 Isola-Biserno-Ridràcoli lunga km 8,7. Dalla provinciale il fondovalle più vicino del Fosso di Ronco Vecchio è raggiungibile in circa 1 km dalla Val di Spugna tramite il percorso escursionistico B8. Ronco Vecchio di sotto si raggiunge in circa 2,6 km da Spugna, tramite la pista della bonifica, che però va abbandonata circa 100 m prima di Ronco Vecchio di sopra, con qualche difficoltà.

Le foto sono state scattate da Bruno Roba, che ha anche inserito i testi, e qui riprodotte su autorizzazione dell'autore.

00a1 – 00a2 - 00a3 – Dal Canale del Pentolino, sulla Giogana presso Poggio Scali, panoramica settentrionale fino all’Adriatico mentre oltre il Crinale della Vacca si nota la parte terminale della Valle di Ridracoli da Biserno fino a Isola (e Santa Sofia), con scorcio della sequenza di dorsali trasversali in dx idrografica paesaggisticamente rilevanti per gli estesi affioramenti della Formazione Marnoso Arenacea (10/11/14 – 16/08/16).

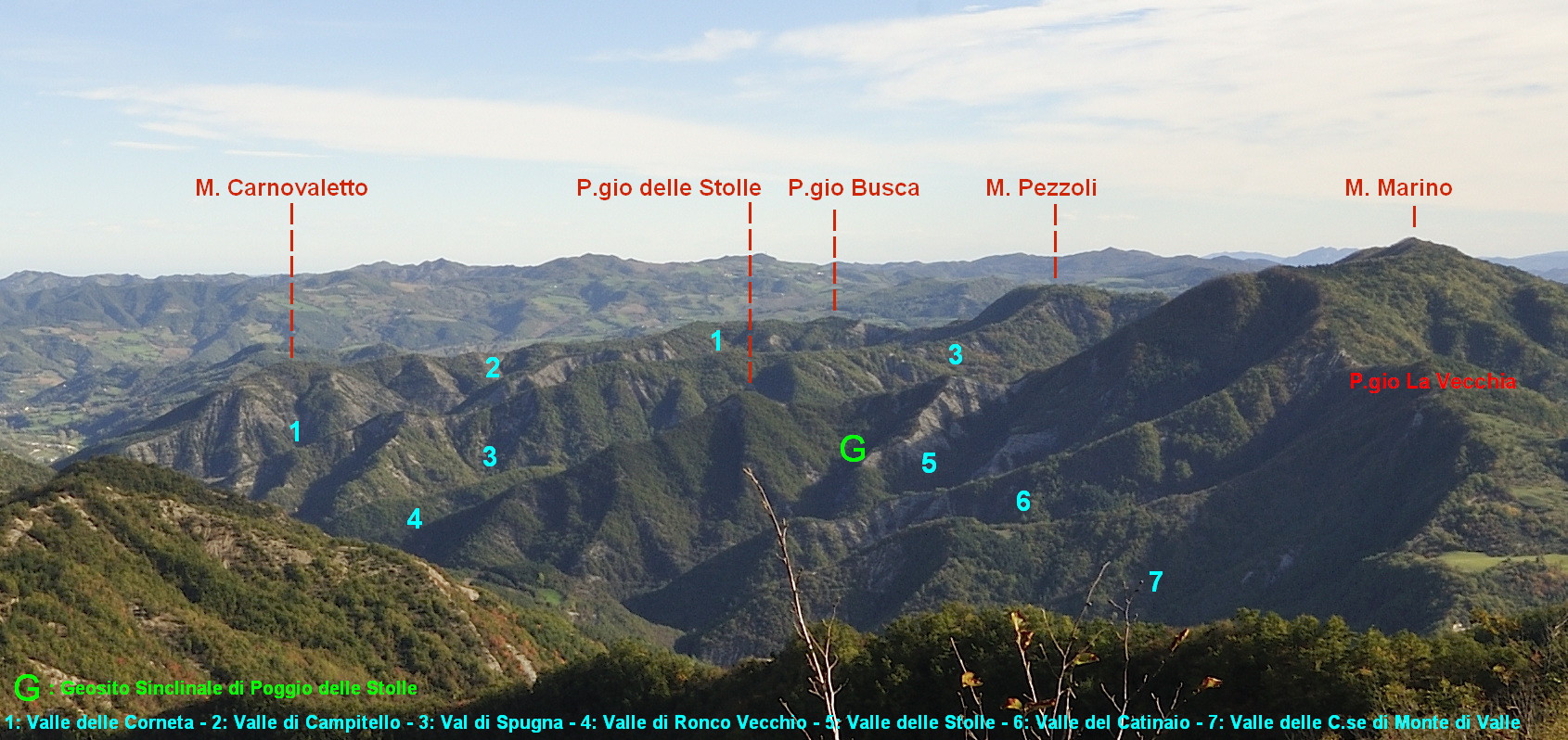

00a4 – 00a5 – 00a6 - Da Ronco dei Preti, panoramica dell’intero tratto terminale del contrafforte secondario, che va a digradare con il Monte Carnovaletto e il Poggio della Rondinaia, da cui si stacca la sequenza di dorsali che determinano il succedersi delle valli trasversali convergenti in dx idrografica sul Bidente di Ridràcoli (l’indice fotografico agevola l’individuazione) dove spiccano gli affioramenti del Geosito di interesse regionale Sinclinale di Poggio delle Stolle (24/10/18).

45301.jpg)

00b1/00b6 – Dai pressi di Poggio Castellina, vedute del versante opposto pressoché frontalmente alle valli dei Fossi di Val di Spugna o delle Valli e di Ronco Vecchio, questa compresa tra il crinale di Poggio delle Stolle, sulla dx, e la dorsale minore che si stacca dal Monte Marino tramite il Monte Verna, poco riconoscibile, sulla sx (28/08/18).

32270.jpg)

85067.jpg)

00c1 - 00c2 – Dal Castello di Biserno, panoramica del versante opposto dove le ombre esaltano la contrapposizione tra l’impervia dorsale di Poggio delle Stolle, in sx idrografica del Fosso di Ronco Vecchio, e la modesta dorsale che ne segue il corso dove si scorge un tratto della pista, in parte antica Strada di Ronco Vecchio, che raggiunge gli insediamenti (7/10/17).

17559.jpg)

00d1 – Schema cartografico della valle del Fosso di Ronco Vecchio con indicazione del perimetro dell’adiacente Geosito.

38608.jpg)

00d2 - Schema cartografico da mappa del XIX sec. che, nella sua essenzialità, evidenziava il tracciato viario che da Isola raggiungeva Ridràcoli a mezzacosta transitando da Biserno. La toponomastica riprende, anche nella grafica, quella originale.

17791.jpg)

00d3 – 00d4 - Schema da mappa catastale della prima metà dell’Ottocento, evidenziante il sistema insediativo, con utilizzo della toponomastica originale, integrata a fini orientativi con utilizzo di grassetto nero e confronto schematico tra cartografia antica e moderna da cui si rilevano le modifiche planimetriche e alla viabilità intercorse nell’ultimo secolo.

39384.jpg)

00d5 – Schema da cartografia della prima metà del ‘900, prima della realizzazione della viabilità moderna.

00e1/00e5 – Dal bivio con la strada Val di Spugna-Case Monte di Valle, vedute della pista della bonifica che, in dx idrografica, ricalca l’antica Strada di Ronco Vecchio (6/08/18 - 13/08/18).

00e6/00e9 - La pista della bonifica prosegue in quota mentre la Strada di Ronco Vecchio digrada fino a guadare il fosso, come documentato dal Catasto Toscano (13/08/18).

00e10/00e15 – Vedute di alcuni tratti della Strada di Ronco Vecchio in sx idrografica (13/08/18).

00e16/00e19 - La Strada di Ronco Vecchio raggiunge e rasenta Ronco Vecchio di sotto sul bordo del dirupo (13/08/18).

84456.jpg)

00f1/00f10 – Dintorni del fabbricato. Il ripido pendio era utilizzato per accedere al piano superiore (13/08/18).

6695.jpg)

00f11/00f20 – Vedute e particolari del fabbricato (13/08/18).

00g1 – 00g2 – Il ramo secondario del Fosso di Ronco Vecchio posto presso il fabbricato

00g3 – 00g4 – Dal bordo della mulattiera si scorge il fondovalle del ramo principale del Fosso di Ronco Vecchio (13/08/18).

00h1 – 00h2 – 00h3 – La mulattiera valica un crinaletto diretta al guado del Fosso di Ronco Vecchio per raggiungere l’altro fabbricato sul versante opposto (13/08/18).