Montepalestro

Testo di Bruno Roba (30/10/2021– Agg. 8/07/2023) - L’area dove, in ere geologiche, si è verificato il fenomeno erosivo che ha determinato la formazione di quel terrazzamento orografico interglaciale corrispondente ai dolci pendii di Biserno si trova tra Poggio Collina e Poggio Castellina, verso il termine del contrafforte secondario che si distacca da Poggio Scali e che subito precipita ripidissimo disegnando la sella di Pian del Pero e serpeggiante dapprima ha evidenziato una sequenza di rilievi (i Poggi della Serra e Capannina, l’Altopiano di S.Paolo in Alpe, Poggio Squilla, Ronco dei Preti) così delimitando ad Ovest la Valle del Fiume Bidente di Ridràcoli, fino a digradare presso il ponte sul Fiume Bidente di Corniolo a monte di Isola, costretto dalla confluenza del Fiume Bidente di Ridràcoli nel Fiume Bidente di Corniolo.

Per l’inquadramento territoriale v. schede Valle del Bidente di Ridràcoli, Ridràcoli e Biserno.

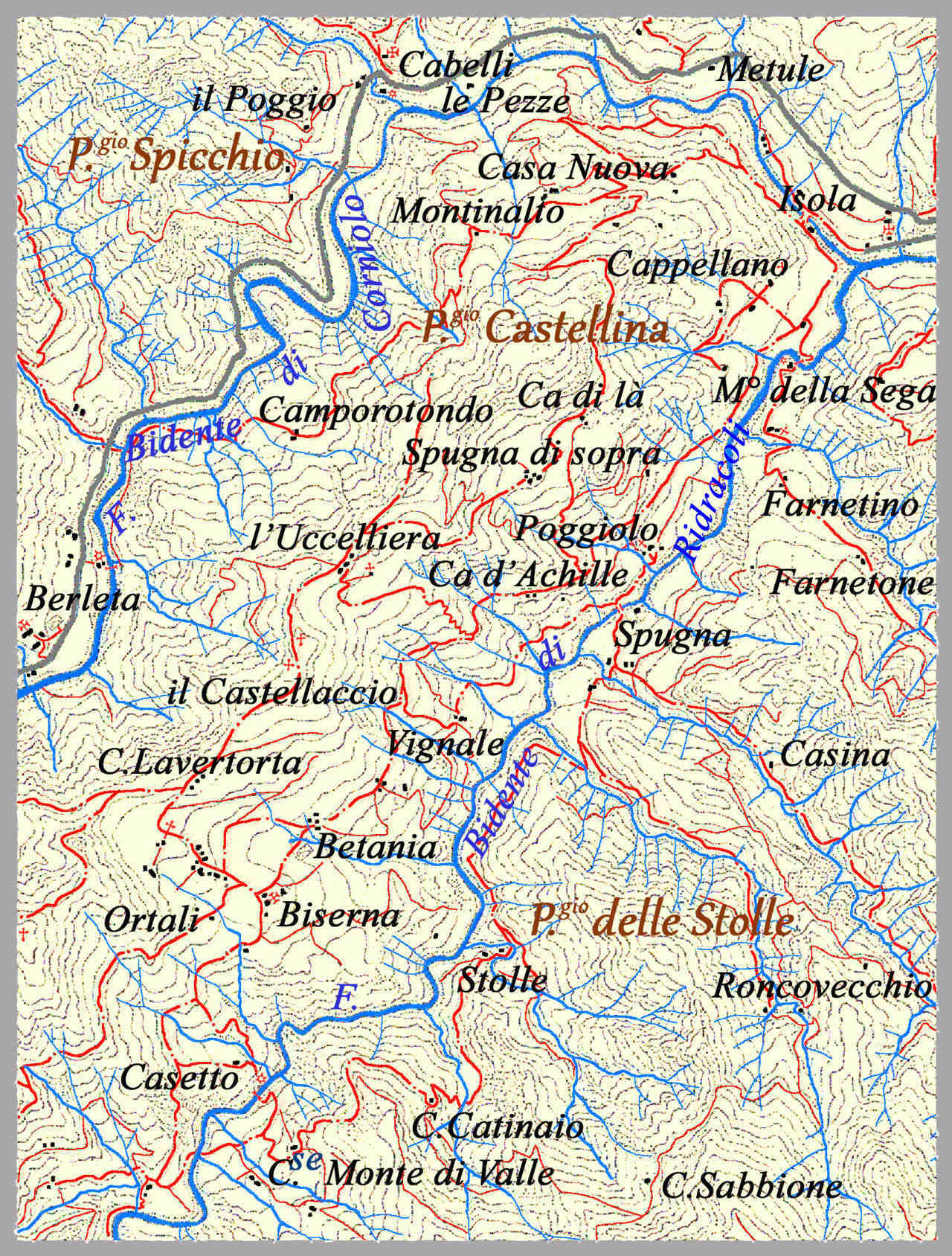

La prima cartografia storica, ovvero il dettagliato Catasto Toscano (1826-34 – scala 1:5000), la schematica Carta della Romagna Toscana Pontificia (1830-40 – scala 1:40.000), le prime edizioni della Carta d’Italia dell’I.G.M. (1893-94 – scala 1:50.000; 1937 – scala 1:25.000), consente di conoscere il tracciato della viabilità antica che raggiungeva Ridràcoli. Attraversato il Bidente di Corniolo presso Isola, sul luogo del ponte odierno, essa si manteneva in sx idrografica risalendo subito a mezzacosta fino a raggiungere Biserno, per quindi ridiscendere nel fondovalle del borgo, dove si concludeva con un lungo rettilineo al cui termine si trovava Il Ponte di Ridràcoli. Tale viabilità, anonima nelle mappe citate, verrà poi denominata Strada Comunale Ridràcoli-Biserno e Strada Comunale Isola-Biserno; solo in occasione dei lavori di costruzione dell’invaso quest’ultima verrà ristrutturata e ampliata diventando parte della S.P. n.112. A monte di Biserno un’ottocentesca Strada comunitativa non rotabile, in corrispondenza del valico Biserno-Berleta, abbandonava il crinale per scendere nel fondovalle del Bidente di Corniolo, ma secondo il Catasto toscano a inizio ‘800 la strada si fermava a Castagnolo, mentre nella Carta d’Italia del 1894 è completa ma ancora rappresentata come sentiero e nell’edizione del 1937 come mulattiera; per giungere a Berleta attraversava allora come oggi il fiume a Casina, già Casa nuova. Nell’antichità, l’unico tracciato di viabilità secondaria sul versante in dx idrografica si distaccava da quella principale attraversando il Bidente all’altezza della Val Spugna diretto alle Case Monte di Valle: da esso si diramavano la Strada delle Valli e la Strada di Ronco Vecchio, che si inoltravano nelle rispettive valli risalendo verso il crinale montano. Un arcaico attraversamento fluviale pedonale c.d. “pedanca”, costituito da pile realizzate con tronchi di legno (quercia o castagno) terminanti a forcella cui si appoggiavano le travi longitudinali e il tavolato di assi, ora non transitabile, si trova presso il Molino della Sega, dove è presente pure un guado carrabile raggiungibile dalla S.P. 112 con deviazione presso il fabbricato detto La Maestà. Più a valle giungeva da Bleda la Strada dei Marroni riunendosi alla via proveniente da altra “pedanca” che si trovava (rimangono resti) all’altezza di Cosmedino, oggi noto come Gualchiera. La citata Strada dei Marroni secondo il Catasto Toscano risaliva subito il Monte Carnovaletto per ritornare al punto di partenza mentre la viabilità proveniente dal guado del Molino della Sega penetrava subito nella Valle delle Corneta (le citate passerelle su tronchi lignei erano idonee solo al transito leggero) tramite la futura S.Vic.le Campitello-Farneto-Poggio dell’Ulivo.

In questo contesto storico-geografico, tra le alte valli bidentine quella di Ridràcoli è quella che meno ha subito il fenomeno dell’abbandono grazie alle caratteristiche ambientali e climatiche più favorevoli della sua parte meno elevata. Se il borgo principale, posto nel baricentro sia geografico sia del sistema insediativo, è quello più noto e frequentato, poco più a Nord si trova Biserno, che è quello più abitato.

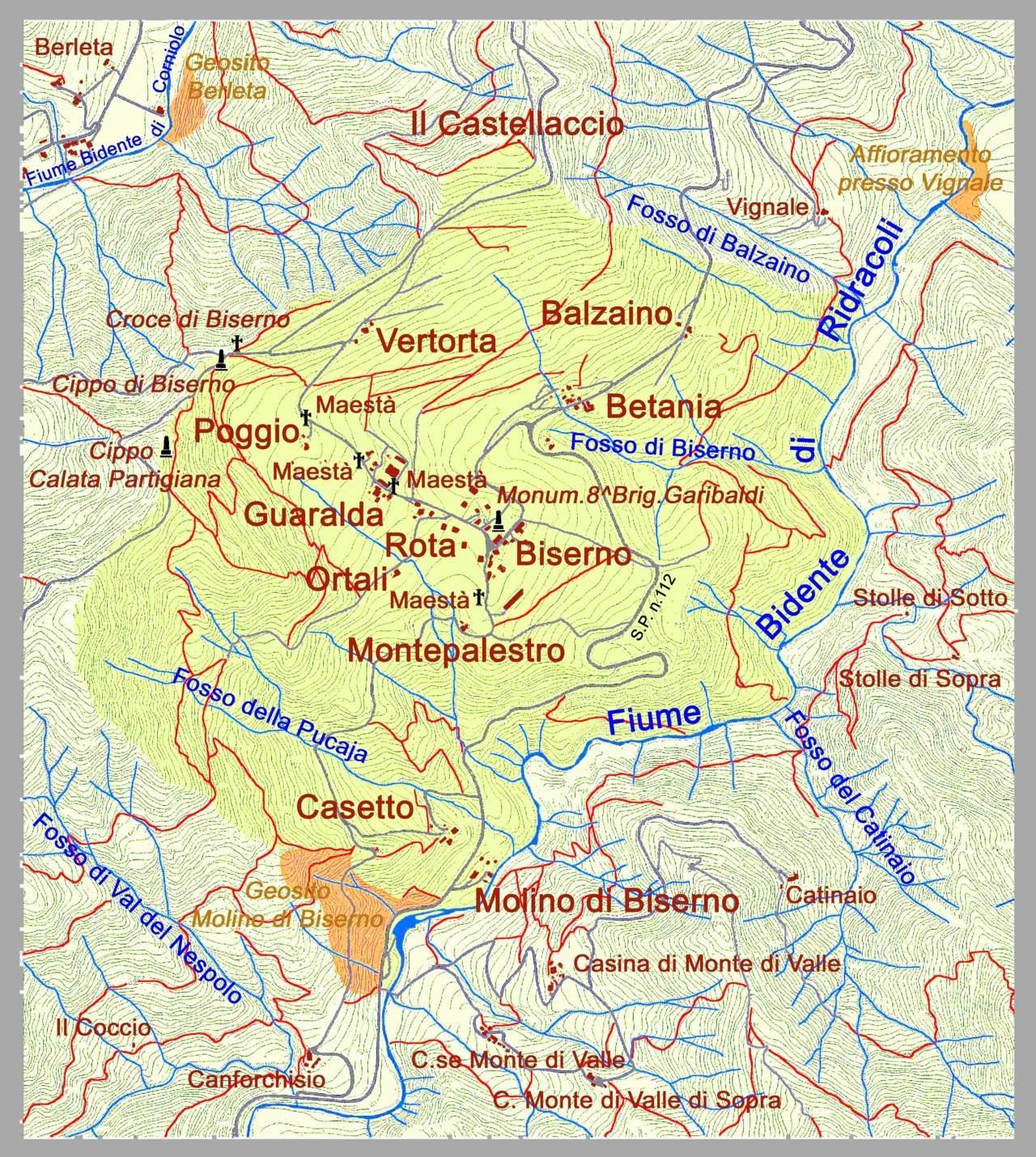

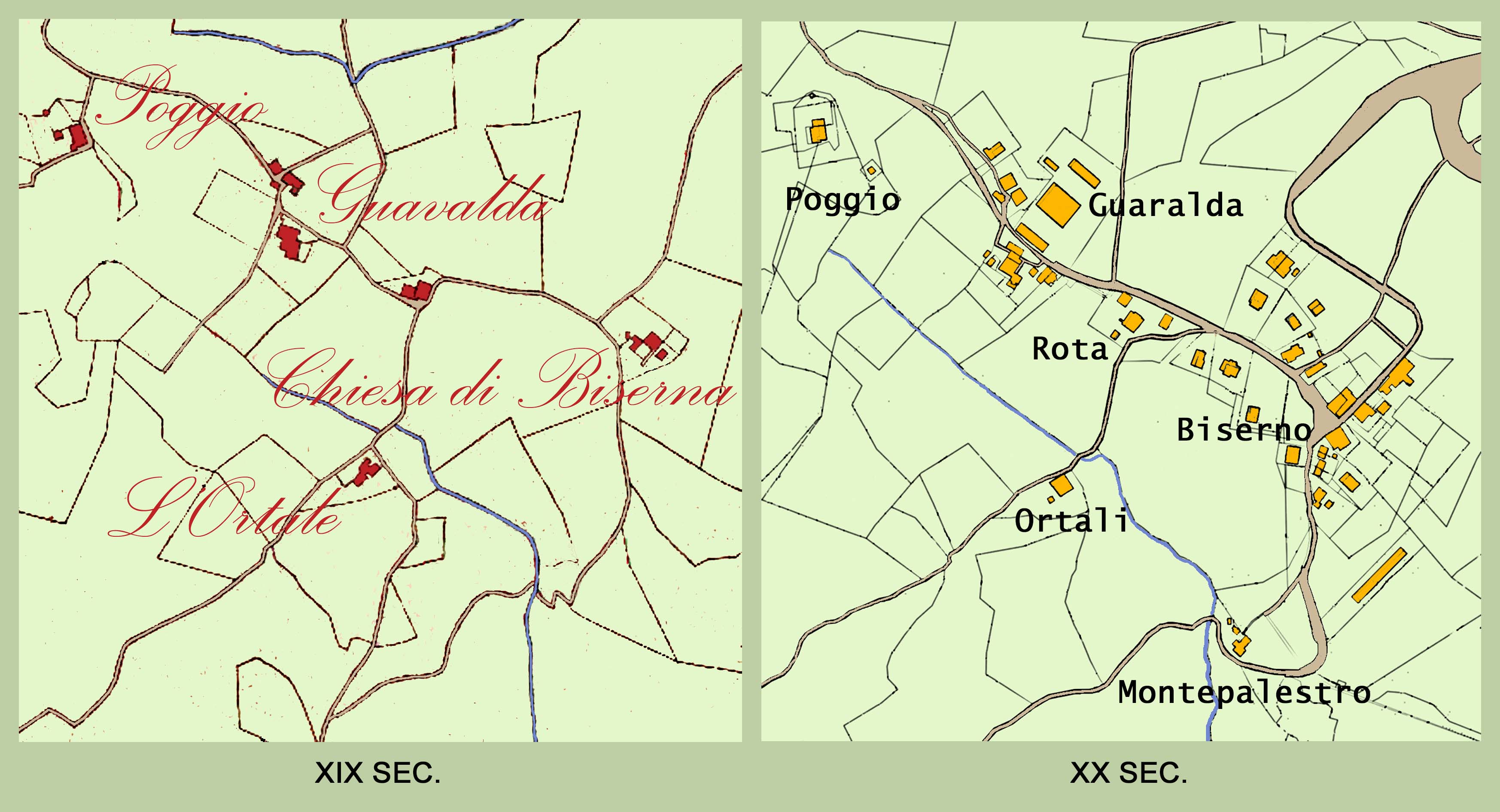

Le identificazioni toponomastiche e grafiche della cartografia antica e moderna riguardanti i fabbricati dell’area di Biserno, si possono schematizzare come di seguito elencato:

- Chiesa di Biserna nel Catasto toscano, o Biserno nella Carta d'Italia I.G.M. (1894), o Biserna nella Carta d’Italia I.G.M. (1937), o Biserno in quella moderna, o Biserno nella C.T.R.;

- assente nel Catasto toscano, o il Castellaccio nella Carta d’Italia I.G.M. (1894-1937) e in quella moderna, o IL CASTELLACCIO nella C.T.R.;

- Lavintonta nel Catasto Toscano, o C.Lavertorta nella Carta d’Italia I.G.M. (1894-1937), o la Vertorta in quella moderna, o Vertorta nella C.T.R.;

- Poggio nel Catasto Toscano, o rappresentato ma anonimo nella Carta d’Italia I.G.M. (1894-1937), o Poggio in quella moderna, o Poggio nella C.T.R.;

- Guavalda nel Catasto Toscano, o rappresentato ma anonimo nella Carta d’Italia I.G.M. (1894-1937) e in quella moderna, o Guaralda nella C.T.R.;

- L’Ortale nel Catasto Toscano, o Ortali nella Carta d’Italia I.G.M. (1894-1937) e in quella moderna, o Ortali nella C.T.R.;

- rappresentato ma anonimo nel Catasto Toscano, o anonimo ma presente il simbolo Opificio a forza idraulica nella Carta d’Italia I.G.M. (1894-1937), o il Mulino in quella moderna, o Molina di Biserno nella C.T.R.;

- assente nel Catasto Toscano, o rappresentato ma anonimo nella Carta d’Italia I.G.M. (1894-1937) e in quella moderna, o Balzaino nella C.T.R.;

- assente nel Catasto Toscano, o rappresentato ma anonimo nella Carta d’Italia I.G.M. (1894), o Betània nella Carta d’Italia I.G.M. (1937), o Betania in quella moderna, o Betania nella C.T.R.;

- assente nel Catasto Toscano, o rappresentato ma anonimo nella Carta d’Italia I.G.M. (1894-1937) e in quella moderna, o Rota nella C.T.R.;

- assente nel Catasto Toscano, o rappresentato ma anonimo nella Carta d’Italia I.G.M. (1894-1937) e in quella moderna, o Montepalestro nella C.T.R.;

- assente nel Catasto Toscano, o rappresentato ma anonimo nella Carta d’Italia I.G.M. (1894), o Casetto nella Carta d’Italia I.G.M. (1937) e in quella moderna, o Casetto nella C.T.R.

Biserno, coniugato anche Biserna, luogo particolarmente gradevole per le intrinseche caratteristiche ambientali e paesaggistiche, è un insediamento documentato già dal 1091, quando un signore del castello di Bleda, Ugo, dona all’abbazia di Isola varie possessioni tra cui due chiese in castrum Biserni, allora di proprietà dei Guidi del Casentino e nel 1227 anche Conti di Biserno, che, in base alla Descriptio Romandiole del 1371 è ancora dotato di roccham et turrim fortissimam, oltre che distante solo un miglio dal flumen Aqueductus (il Bidente di Corniolo), raggiungente 10 focularia e dipendente dai signori di Valbona, ma solo per ulteriori tre decenni infatti, nel 1404, è confiscato dalla Repubblica Fiorentina (come tutti i beni dei Guidi). Grazie alle visite apostoliche del 1573 e del 1595 si apprende che una delle chiese è dedicata a S. Andrea, i cui affreschi in occasione della visita apostolica del 1625 ormai sono appena visibili per cui viene dotata di nuovi dipinti, che alla visita del 1746 risultano una B. Vergine e i santi Andrea apostolo e Rocco all’altare maggiore, una B. Vergine e un S. Antonio da Padova su tavola. Nel 1625 Biserno risulta avere 250 abitanti, ridottisi a 145 nel 1746, poi il trend si inverte risultando 175 abitanti nel 1789, 234 nel 1894 e 350 nel 1931. L’odierno edificio della Chiesa di S. Andrea Apostolo è una ricostruzione del 1922-23 sulle fondamenta di quello antico, distrutto dal terremoto del 1919, con una facciata che fa presumere l’esistenza di tre navate e secondo uno stile pseudo-romanico che risente delle tendenze dell’epoca. Negli anni ’40 venne dotata di tre pitture di Giovanni Lovesio. Tra le rare testimonianze superstiti, il sopracitato dipinto mariano ad olio su tela ed un inginocchiatoio in legno di noce, entrambi del XVII secolo, oltre oggetti e tessuti di varie epoche. In un edificio a lato della chiesa ricostruito nel 1927 si trova una finestrella a mensole sotto il colmo del tetto con una targa dove si legge che vi si trovava la Chiesa di sotto: si tratta di una delle due case coloniche che la chiesa possedeva, danneggiate anch’esse dal terremoto. In un altro edificio sito poco distante, corrispondente all’altra colonica della chiesa, una targa recita CHIESA DI BISERNO / D. G. SPIGHI / F. A.D. – MCMXXI. Nel 1906 i resti delle mura e la cisterna del castello, luogo posto a 725 m di altitudine oggi noto anche come il Castellaccio di Biserno o, semplicemente, il Castellaccio, furono riutilizzati trasformandoli in due oratori sovrapposti, superiormente l’Oratorio di S. Vincenzo Ferreri, dall’improbabile stile neo-gotico e, in sotterraneo probabilmente come cripta, l’Oratorio di S. Antonio da Padova: essi dopo il terremoto sostituirono provvisoriamente la chiesa distrutta. In quello inferiore, nel 1928 per iniziativa privata, venne evidentemente riutilizzata la cisterna castellana per realizzare una struttura in pietrame ispirata alla grotta della Madonna di Lourdes. Per molti decenni il tragitto per raggiungere l’oratorio montano venne utilizzato per riti processionali con soste in diversi luoghi dei quali rimane memoria per la presenza di alcune maestà, le Maestà di Guaralda e la Maestà di Poggio (rappresentata già nella Carta d’Italia I.G.M. del 1937). La Maestà di Montepalestro è posta presso l’antico tracciato viario diretto a Ridràcoli. A Biserno è forte anche la testimonianza civica degli eventi della Grande Guerra (’15-’18) e della Resistenza, evidenziata dal curatissimo Parco 8a Brigata Garibaldi “Romagna”, già Parco della Rimembranza inaugurato nel 1923 insieme alla chiesa, arricchito da un monumento del 1994 commemorativo della Battaglia di Biserno dell’aprile 1944 quando le formazioni partigiane, in netta inferiorità numeriche, affrontarono le soverchianti truppe tedesche e repubblichine. Altre testimonianze di tali eventi si trovano lungo il crinale, teatro della più cruenta battaglia d’aprile ed oggi percorso anche dal Sentiero degli Alpini, dove, presso il valico Biserno-Berleta, si trova la Croce di Biserno, in ferro (rappresentata già nella Carta d’Italia I.G.M. del 1937), e il Cippo di Biserno, in effetti una maestà con lapide commemorativa del rastrellamento e dei caduti di Biserno del 12/4/44, mentre il luogo preciso dove caddero i partigiani è indicato dal Cippo Calata Partigiana, posto a circa 500 m verso SO. A Biserno si distinguono il nucleo di Guaralda, già Guavalda, e i fabbricati di Rota e, posti più in alto, Poggio e La Vertorta; inoltre vi sono, ugualmente distaccati, Ortali, già L’Ortale, e Montepalestro.

Guaralda, dal longobardo Waralda, derivante dalla voce warda alludente in origine ad un “posto di guardia” poi attribuito ad una località posta in sito sopraelevato rispetto al territorio circostante, ma nel Catasto toscano trascritto Guavalda, così apparentabile al longobardo wald, latino medievale waldus, gualdus, bosco o selva, secondo detta antica mappa composto da un grande edificio dalla planimetria articolata, due edifici di medie dimensioni ed uno minore. Oggi è caratterizzato dal grande edificio articolato caratterizzato dalla presenza di due passaggi coperti ad arco che separano i vari corpi di fabbrica; sulla facciata a valle, nel sottogronda, è inserita una pietra circolare forata a forma di ruota, forse riferibile ad un’antica colombaia. Ritenuto di interesse storico-architettonico, infatti dalla Regione Emilia-Romagna è stato inserito nel rilevamento dell'insediamento storico nella Comunità Montana Forlivese; è assoggettato a restauro conservativo, poi eseguito negli anni ‘80. Anche l’edificio minore (però sviluppato su tre livelli) conserva alcune caratteristiche costruttive originarie, mentre gli altri fabbricati del nucleo o sono stati ricostruiti (anche a seguito dei danni sismici) o sono di nuova costruzione.

Rota, c.d. forse in riferimento alla presenza di una macina o di altre attrezzature rotanti, evidentemente a trazione umana o animale per assenza di adiacenti corsi d’acqua, nel Catasto toscano appare composto da un fabbricato articolato una parte del quale pare oggi ancora sussistente, cui si sono aggiunti altri fabbricati minori.

Poggio, ritenuto di interesse storico-architettonico, è assoggettato a restauro conservativo che pare essere stato rispettato nell’intervento ormai eseguito mantenendo o ripristinando le caratteristiche originarie, mentre un piccolo annesso nei pressi pare del tutto originale e mai assoggettato a modifiche.

La Vertorta è un complesso edilizio posto subito sotto il crinale, lungo l’antica via che lo raggiungeva e lo percorreva; fu villa della famiglia nobiliare Giorgi (non è noto se fin dalle origini) architettonicamente impostata per massimizzare il godimento della vista panoramica sulla valle. Composto da tre fabbricati, la villa, una dependance ed un annesso agricolo, più una loggetta con forno, le planimetrie odierne presentano difformità rispetto al Catasto Toscano. L’edificio principale, costruito in più fasi fino a raggiungere la consistenza della villa attuale, come nucleo originario era caratterizzato da una cellula elementare con sviluppo verticale su due piani (forse una casa-torre padronale di dimensioni interne del vano di m 5,00x5,15). La seconda fase di crescita riguarda un raddoppio a valle, con uno sviluppo verticale su tre piani in conseguenza dell’aggiunta del seminterrato per ovviare al ripido andamento del terreno, cui seguono una terza ed una quarta fase con incremento lungo la curva di livello sui fianchi est ed ovest di due mezze cellule per tutta la profondità dell'edificio, quando viene configurato l’assetto signorile attuale con la realizzazione della facciata principale sul lato ovest, dotata di portale di ingresso ad arco ribassato in arenaria ed un’ultima fase corrispondente alla realizzazione del piccolo ampliamento su due livelli con loggetta al piano primo ad archetti binati ribassati in laterizio e finestrati. All’interno si trovano due camini in arenaria lavorata di pregevole fattura: uno del '500 con tralci e rosette rinascimentali ed uno del '600 con lo stemma di Simone Melini, retto da due putti scolpiti a basso rilievo. Il barbacane, di rinforzo alla muratura sul fronte sud, con un unico portale di accesso centrale al seminterrato, contribuisce all'organicità di tutto il fronte meridionale conferendogli un aspetto di robustezza castellana. Il particolare toponimo antico Lavintonta, trascritto dall’estensore (anonimo) del Fg. 2°, Sez. D, del Catasto Toscano, Comunità di S. Sofia, escludendo eventuali approssimazioni nel riporto testimoniale, parrebbe sintetizzazione lessicale dai latini ventus, vento e (ro)tundula, tonda (tonta), in riferimento al luogo ventoso e all’aspetto volumetrico-architettonico, così la trascrizione C.Lavertorta della Carta d’Italia I.G.M. del 1894, parrebbe nobilitazione del toponimo antico ispirata al latino vertere, volgere, girarsi, anche torcersi, verso un panorama vallivo anch’esso con aspetti ondulati, tortuosi, se non impervi.

Ortali, edificio ritenuto di interesse storico-architettonico posto lungo l’antica via che recava nell’adiacente Val Capria, ha un portale ad arco, sulla cui chiave è incisa la data 1870, che dà accesso ad un atrio voltato a botte in cui si aprono il forno e la cisterna; sul camino è incisa la data 1857; la casa, caratterizzata da una volumetria compatta difforme rispetto alla planimetria articolata comparente nel Catasto Toscano, dove è detta L’Ortale, evidenzia inoltre finestre con stipiti ed architravi monolitici.

Montepalestro, posto sul bordo impervio del terrazzamento interglaciale lungo l’antica via che raggiungeva Ridràcoli transitando da Casetto e Canforchigi (l’oronimo palestre si trova attribuito in passato ai siti romagnoli con affioramenti rocciosi particolarmente impervi, oggi utilizzato anche per definire un sito idoneo per praticare l’arrampicata alpinistica, deriva dal greco palàistra, da palàiein = lottare, infatti presso gli antichi greci e romani indicava un luogo, specialmente all’aperto, destinato agli esercizi ginnici), è un fabbricato non presente nel Catasto toscano ma realizzato nel corso del XIX secolo in quanto comparente nella Carta d’Italia I.G.M. del 1894, comunque successivamente rimaneggiato tanto da perdere eventuali caratteristiche storico-tipologiche.

A breve distanza da Biserno, sul bordo del terrazzo interglaciale, si trova il nucleo residenziale-rurale di Betania, di fondazione non antica: infatti se nel Catasto toscano nel luogo è presente solo un piccolissimo fabbricato (ancora comparente nella cartografia moderna, utile per individuare la traccia della viabilità antica Isola-Biserno-Ridràcoli) il nucleo non compare nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto del 1894, mentre è rappresentato per la prima volta nell’edizione più particolareggiata del 1937, dove si riconoscono alcuni fabbricati ed il cimitero. Il toponimo che è stato adottato possiede suggestivi richiami all’antico villaggio della Giudea, ormai in rovina ma di evangelica memoria, situato sul Monte degli Olivi tra Gerusalemme e Gerico, oggi parte della Cisgiordania e sobborgo di Gerusalemme che, oltre che per i monumenti cristiani, è tristemente noto anche per il “muro” israeliano che lo delimita. Il suo nome si ritrova spesso utilizzato anche internazionalmente per qualificare denominazioni di istituzioni, associazioni e comunità. Di derivazione aramaica, Beth = casa + anya = povertà, afflizione, letteralmente si traduce Casa di povertà o di afflizione. Il toponimo arabo el-Eizariya, rifacendosi ad uno degli aspetti della tradizione storico-religiosa, significa invece luogo di Lazzaro.

Presso il Bidente si trova il Mulino di Biserno, che conserva, benché ristrutturato, il fabbricato molitorio risalente al principio del XIX secolo, documentato dal Catasto toscano anche con le sue opere di presa idraulica. I macchinari originali (macine in pietra, pale in legno) sono in buono stato di conservazione ed ancora funzionanti, così come la gora, benché ristrutturata e trasformata in bacino idrico. In facciata del molino è inserita un'edicola in pietra contenente una croce incisa ed una scritta resa ormai illeggibile dal tempo. Integrato da altri fabbricati moderni, è il noto Ristorante agrituristico Il Molino.

All’area sono attribuibili anche gli insediamenti di Casetto e Balzaino, i cui fabbricati sono già presenti nella cartografia I.G.M. di fine XIX secolo, il primo rappresentato già nel Catasto Toscano con un piccolo fabbricato, ancora esistente, al quale si sono affiancati, nel corso del XIX secolo, un fabbricato abitativo, oggi ristrutturato, e un caratteristico capanno uso forno con architrave di quercia; ad essi sono stati affiancati ulteriori annessi nel corso del secolo successivo. L’altro fabbricato, da leggere Balzaìno, ovvero che sta su una balza (come montanaro è chi sta in montagna), di cui a partire dalla Carta d’Italia I.G.M. del 1894 è rappresentato il grande fabbricato a filo strada, è da ritenere realizzato nel corso del XIX secolo, mentre l’annesso a fianco e un altro fabbricato posto sulla balzetta sopra strada compaiono solo nella successiva mappa del 1937.

Per approfondimenti si rimanda alle schede toponomastiche relative ad acque, rilievi e insediamenti citati.

N.B. - Informazioni preziose riguardo luoghi e fabbricati si hanno grazie alla Descriptio provinciae Romandiole, rapporto geografico-statistico-censuario redatto dal legato pontificio cardinale Anglic de Grimoard (fratello di Urbano V) per l’area della Romandiola durante il periodo della 'Cattività avignonese' (trasferimento del papato da Roma ad Avignone, 1305-1377). Se la descrizione dei luoghi ivi contenuta è approssimativa dal punto di vista geografico, è invece minuziosa riguardo i tributi cui era soggetta la popolazione. In tale documento si trova, tra l’altro, la classificazione degli insediamenti in ordine di importanza, tra cui i castra e le villae, distinti soprattutto in base alla presenza o meno di opere difensive, che vengono presi in considerazione solo se presenti i focularia, ovvero soggetti con capacità contributiva (di solito nuclei familiari non definiti per numero di componenti; ad aliquota fissa, il tributo della fumantaria era indipendente dal reddito e dai possedimenti). In particolare, nelle vallate del Montone, del Rabbi e del Bidente furono costituiti i Vicariati rurali delle Fiumane.

- La visita apostolica o pastorale, che veniva effettuata dal vescovo o suo rappresentante, era una prassi della Chiesa antica e medievale riportata in auge dal Concilio di Trento che ne stabilì la cadenza annuale o biennale, che tuttavia fu raramente rispettata. La definizione di apostolica può essere impropria in quanto derivante dalla peculiarità di sede papale della diocesi di Roma, alla cui organizzazione era predisposta una specifica Congregazione della visita apostolica. Scopo della visita pastorale è quello di ispezione e di rilievo di eventuali abusi. I verbali delle visite, cui era chiamata a partecipare anche la popolazione e che avvenivano secondo specifiche modalità di preparazione e svolgimento che prevedevano l'esame dei luoghi sacri, degli oggetti e degli arredi destinati al culto (vasi, arredi, reliquie, altari), sono conservati negli archivi diocesani; da essi derivano documentate informazioni spesso fondamentali per conoscere l’esistenza nell’antichità degli edifici sacri, per assegnare una datazione certa alle diverse fasi delle loro strutture oltre che per averne una descrizione a volte abbastanza accurata.

- Nel passato anche recente l’ambiente montano veniva visto soprattutto nelle sue asperità e difficoltà ed avvertito come ostile non solo riguardo gli aspetti climatici o l’instabilità dei suoli ma anche per le potenze maligne che si riteneva si nascondessero nei luoghi più reconditi. Dovendoci vivere si operava per la santificazione del territorio con atteggiamenti devozionali nell’utilizzo delle immagini sacre che oltre che espressioni di fiducia esprimevano anche un bisogno di protezione con una componente esorcizzante. Così lungo i percorsi sorgevano manufatti (variamente classificabili a seconda della tipologia costruttiva come pilastrini, edicole, croci, tabernacoli, capitelli, cellette, maestà) la cui realizzazione, oltre che costituire punti di riferimento scandendo i tempi di percorrenza (p.es., recitando un numero prestabilito di “rosari”), rispondeva non solo all’esigenza di ricordare al passante la presenza protettiva e costante della divinità ma svolgeva anche una funzione apotropaica. Spesso recanti epigrafi con preghiere, sollecitazioni o riferimenti ad avvenimenti accaduti, oggi hanno un valore legato al loro significato documentario. Se la costruzione di manufatti di significato religioso a fianco dei sentieri affonda le radici nell’antichità, il culto sacrale della montagna e delle sue acque è stato sempre presente in tutte le società pastorali. A partire dalla fine del XIII secolo grandi croci furono erette su vari valichi alpini, ma molte tradizioni rituali giunte fino a noi si possono ritenere derivate dai culti longobardi (ben insediati anche in diverse aree appenniniche tosco-romagnole e già dai secoli VII e VIII ormai aderenti al cattolicesimo), tra cui i festeggiamenti sulle sommità delle alture e degli stessi luoghi degli antichi riti pagani, con probabile apposizione di croci, senza dimenticare gli allineamenti delle enigmatiche statue-stele conficcate nel terreno, risalenti all’Età del Rame (Eneolitico), rappresentanti immagini di entità protettrici o personaggi reali, poste con vario significato lungo grandi valli di collegamento ed in zone montane in corrispondenza di importanti vie di comunicazione preistoriche tra varie zone asiatiche, europee, l’arco alpino e, in particolare, le tipiche delle aree cerimoniali della Lunigiana, come l’allineamento che si immagina esistesse quasi 5000 anni fa, sulla sella del Monte Galletto e che non inaspettatamente ha recentemente restituito (marzo 2021) un reperto significativo (le statue-stele della Lunigiana spesso rappresentavano donne scolpite con il fine di “consolare” e “sedurre” i morti affinché non tornassero nel mondo dei vivi: la sessualità e la caccia erano infatti i due temi preponderanti dell’arte preistorica). Numerose croci di vetta furono posizionate in seguito su molte montagne delle regioni cattoliche tra la seconda metà del XIX secolo e la prima metà del XX, in particolare in concomitanza degli Anni Santi del 1900 e del 1950. A volte la presenza di una croce su un rilievo ne ha determinato il toponimo. La proliferazione di croci di vetta continua ancora oggi.

- Riguardo l’aspetto toponomastico regna l’incertezza pur essendo luogo che si ritrova altrove ed essendo termine condiviso con una nota località maremmana, con una particolare formazione geologica tipica della Valle del Montone (il Membro di Biserno) ed avendo una derivazione onomastica (plurale) abbastanza diffusa. Considerando la seguente sequenza linguistica per il suffisso: romagnolo –ern, latino –ernus, italiano –erno (etrusco) da cui derivano toponimi come SANTERNO e QUADERNA, ed ipotizzando una radice etrusca sul tipo di bisacca, biforco, bivium, viene proposto un bi-serna, ovvero una doppia sarna o serna, ghiaieto o grava, comunque area dove l’aridità del suolo preclude ogni uso agricolo. Del tutto opposta l’ipotesi di derivazione da vices, vicernus, “terra a maggese in rotazione”, quindi coltivabile. Pare quindi più interessante l’ipotesi di derivazione per contrazione da bis eremum: «Forse da queste due chiese che saranno state custodite da due eremiti distaccati dalla celebre abazia ivi prossima, deriva il nome del castello nostro […]» (D. Mambrini, 1935 – XIII, p. 249, cit.). Occorre ancora considerare che un altro Biserno fu castello altomedievale maremmano costruito dai Longobardi (poi dei conti della Gherardesca, nel Comune di Campiglia Marittima, di esso non rimangono tracce), per cui l’origine toponomastica va cercata anche in quella direzione (p. es., in antico alto tedesco, bizzen = arrabbiarsi; tra i termini longobardi, biskiz = discussione e helm = elmo: tentare un militaresco “bis-helm”?). Infine «[…] fonti ci mostrano che, sino all’età in cui perdurarono tracce di parlate liguri, si avvicendarono alcune particolarità linguistiche di cui le più sicure possono considerarsi i suffissi –rno, -rna […]» (P.L. della Bordella, 2004, p. 18, cit.).

- In base alle note tecniche dell’I.G.M. se in luogo dell’anteposta l’abbreviazione “C.”, che presumibilmente compare quando si è manifestata l’esigenza di precisare la funzione abitativa, viene preferito il troncamento “Ca” deve essere scritto senza accento: se ne deduce che se compare con l’accento significa che è entrato nella consuetudine quindi nella formazione integrale del toponimo.

RIFERIMENTI

AA. VV., Dentro il territorio. Atlante delle vallate forlivesi, C.C.I.A.A. Forlì, 1989;

AA.VV., Indagine sulle caratteristiche ambientali suscettibili di valorizzazione turistico-culturale delle vallate forlivesi. Repertorio, C.C.I.A.A. Forlì, 1982;

E. Agnoletti, Viaggio per le valli bidentine, Tipografia Poggiali, Rufina 1996;

P.L. della Bordella, Pane asciutto e polenta rossa, Arti Grafiche Cianferoni, Stia 2004;

F. Faranda (a cura di), La Romagna toscana, SANTA SOFIA E IL SUO TERRITORIO, Edizioni ALFA, Bologna 1982;

N. Graziani (a cura di), Romagna toscana, Storia e civiltà di una terra di confine, Le Lettere, Firenze 2001;

D. Mambrini, Galeata nella storia e nell’arte, Tipografia Stefano Vestrucci e Figlio, Bagno di Romagna, 1935 – XIII;

A. Polloni, Toponomastica Romagnola, Olschki, Firenze 1966, rist. 2004;

G.L. Corradi (a cura di), Il Parco del Crinale tra Romagna e Toscana, Alinari, Firenze 1992;

P. Zangheri, La Provincia di Forlì nei suoi aspetti naturali, C.C.I.A.A. Forlì, Forlì 1961, rist. anast. Castrocaro Terme 1989;

Piano Strutturale del Comune di Santa Sofia, Schede di analisi e indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale, 2009, Scheda n.394;

AA.VV., I Segni della Memoria e i luoghi della Resistenza nel Parco, Carta scala 1:60.000, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, S.E.L.C.A., Firenze 2005;

Carta Escursionistica scala 1:25.000, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, S.E.L.C.A., Firenze

Parco nazionale delle foreste casentinesi. Carta dei sentieri 1:25.000, N.20, Monti editore, 2019

Link https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/geositi;

Link http://www.igmi.org/pdf/abbreviazioni/pdf;

Link www.mokagis.it/html/applicazioni_mappe.asp.

Testo di Bruno Roba - Biserno è facilmente raggiungibile tramite la S.P. 4 del Bidente quindi percorrendo la S.P. 112 Isola Biserno Ridràcoli per circa 6 km, con interessanti spunti paesaggistici ed occasioni sia di ristoro che escursionistiche; Montepalestro dista 250 m dal centro di Biserno.

Le foto sono state scattate da Bruno Roba, che ha anche inserito i testi, e qui riprodotte su autorizzazione dell'autore

00a1/00a4 – Dal Canale del Pentolino e da Poggio Scali (dove si stacca il contrafforte che termina con Poggio Castellina), panoramica che si spinge fino all’Adriatico mentre, oltre il Crinale della Vacca, si nota la parte terminale della Valle di Ridracoli fino a Isola (e Santa Sofia), con scorci dove si notano Biserno ed il crinale dal Castellaccio di Biserno a Poggio Castellina (11/12/14 – 16/08/16).

00b1 - 00b2 - 00b3 - Dal Crinale delle Vacche, scorcio della valle di Ridràcoli dove si individua chiaramente il profilo del terrazzo orografico di Biserno, nella veduta ravvicinata si nota la traccia dell'antica via da Biserno a Ridràcoli; inoltre, vedute ravvicinate del Geosito Molino di Biserno affiancato, sulla dx, dal sito del mulino (in p.p. Canforchisio) (10/12/15 - 22/12/16).

00c1/00c4 - Da Ronco dei Preti, panoramiche dell’intero tratto terminale del contrafforte secondario, che digrada andando a terminare con Poggio Castellina mentre Biserno rimane seminascosto (24/10/18).

00d1/00d4 - Dal Sentiero degli Alpini, sul crinale, vedute di Biserno con lo spettacolare fondale dell’opposto contrafforte e delle stratificazioni marnoso-arenacee di Poggio delle Stolle (27/12/16).

00e1 - 00e2 – 00e3 - Dal versante occidentale del Monte Carnovaletto, panoramica della parte finale della valle del Bidente di Ridràcoli e dell’ultimo tratto del contrafforte secondario dal terrazzo interglaciale di Biserno a Poggio Castellina, con viste ravvicinate di Biserno (24/07/18).

00f1/00f4 - Dalle prime pendici settentrionali della dorsale del Monte Dragone, vedute del versante vallivo presso l’area di Biserno (24/07/18).

00g1/00g5 – Dai pressi di Poggio delle Stolle, panoramica frontale dell’area di Biserno e vedute ravvicinate del sito di Montepalestro, con indice fotografico (6/08/18).

64208.jpg)

28385.jpg)

96221.jpg)

00h1 – 00h2 – 00h3 - Dalla strada di accesso alla diga di Ridràcoli, scorci della valle con vista ravvicinata di Biserno; si scorge la traccia dell’antica via per Ridràcoli sul versante dopo Montepalestro, che appare immerso nella boscaglia (21/04/18).

85792.jpg)

00i1 - Schema cartografico dell’area di Biserno.

00i2 - Schema cartografico da mappa del XIX sec. che, nella sua essenzialità, evidenziava esclusivamente il tracciato viario che da Isola raggiungeva Ridràcoli a mezzacosta transitando da Biserno. La toponomastica riprende, anche nella grafica, quella originale.

79080.jpg)

00i3 – Schema da mappa catastale della prima metà dell’Ottocento, evidenziante il sistema insediativo, con utilizzo della toponomastica originale, integrata a fini orientativi con utilizzo di grassetto nero.

00i5 – Schema da cartografia della prima metà del ‘900, prima della realizzazione della viabilità moderna.

00l1 - 00l2 – L’antica via da Biserno a Ridràcoli prima di Montepalestro trova la maestà forse omonima (21/04/18).

00l3/00l6 – Montepalestro (21/04/18).