Molino del Fornello

Testo di Bruno Roba (3/01/2025) - La Valle del Fiume Bidente delle Celle racchiude il bacino idrografico di quel ramo occidentale del Bidente delimitato a NO dal contrafforte principale che la divide dalla valle del Fiume Rabbi inizialmente costituito dalle pendici di Pian Cancelli che, dal Monte Falco, proseguono per il promontorio tondeggiante di Pian delle Fontanelle, scendono ripidamente tramite Costa Poggio Corsoio; quindi, risalgono a Poggio Bini e a Monte Ritoio. Qui il contrafforte vira bruscamente verso Est fino a Monte dell’Avòrgnolo, dove riprende l’andamento principale puntando verso Forlì per terminare alla chiesa di Collina sopra Grisignano, non prima di avere evidenziato un’ulteriore sequenza di rilievi (i Monti Guffone e della Fratta, i Poggi Penna e Montironi, i Monti Prignolaia, Altaccio, Spino, delle Forche, Martellino, Grosso, Fuso, Brucchelle e Velbe, i Colli delle Caminate e di Lardiano). Sul versante sx la chiusura della Valle delle Celle è costituita dalla dorsale di Pian dell’Olmo che dall’Avòrgnolo si stacca verso SE, separando la Valle del Fosso della Fontaccia dalla Val Bonella, dove scorrono i Fossi di Val della Noce e di Verghereto. Il versante SE della valle, in dx idrografica, è delimitato da una dorsale inizialmente caratterizzata da uno dei tratti più impervi del versante appenninico. Alla morfologia piramidale di Poggio Martino, separata dal Monte Falco dalla sella di Pian dei Fangacci, fa seguito la geometrica sequenza di creste degli altri quattro rilievi, detti (alcuni secondo l’antico oronimo) Poggio di Zaccagnino, Poggio di Mezzo, Poggio del Palaio e Poggio delle Secchete, oggi Poggio Palaio, che si sviluppa verso Est, leggermente divaricandosi in un simil-parallelismo dallo Spartiacque Appenninico, secondo un evidente fenomeno geomorfologico di frattura e scivolamento di una colossale tratto di versante in ambiente marnoso-arenaceo, da attribuire alla storia geologica appenninica recente; lo scivolamento non ha modificato l’orientamento della giacitura stratigrafica originaria, caratterizzata dalla tipica asimmetria paesaggisticamente evidente. Mentre sul versante di Campigna la depressione conseguente al fenomeno geomorfologico ha determinato la formazione della valle progressivamente incisa dal Fosso dell’Abetìa o Abetìo e la creazione dell’habitat favorevole allo sviluppo dell’Abetìa rinomata quanto sfruttata specie tra il XV e XIX secolo, sul versante delle Celle la giacitura a reggipoggio ripete le fortissime pendenze modellate dall’erosione, con formazione di profondi fossi e canaloni fortemente accidentati, che caratterizzano i due anfiteatri montani posti a Nord di Poggio Martino, attestati sul contrafforte e intercalati dalla Costa Poggio dell’Aggio Grosso. Da Poggio Palaio la dorsale si orienta a NE e digrada con i tratti molto impervi di OMO MORTO e la Costa Poggio dei Ronchi fino alla sella di Tre Faggi, come Crinale di Corniolino prima si innalza con il Monte della Maestà, poi digrada andando a concludersi presso Lago sulla confluenza del Fiume Bidente delle Celle nel Fiume Bidente di Campigna, così contribuendo alla chiusura della valle.

L’asta fluviale principale si distingue in un tratto montano costituito dal Fosso delle Celle, in base al catasto moderno dallo sviluppo ridottissimo in quanto avente origine dalla confluenza, subito a valle de La Casina, dei Fossi Guscella e dell’Asticciola, con il Guscella proveniente da Poggio Bini e l’Asticciola dal versante poco più ad Ovest. Il tratto fluviale di fondovalle è quindi originato dalla confluenza, a Celle, tra il Fosso delle Celle e il Fosso di Pian del Grado che è il principale affluente fluviale con una ramificazione di origine del ramo preminente che si attesta tra Monte Falco, Pian delle Fontanelle e Costa Poggio Corsoio. Gode del contributo di due importanti affluenti, tra cui si evidenzia il noto Fosso di Satanasso, classificato Geosito e alimentato dalla Fonte Sodo dei Conti, la più elevata delle Foreste Casentinesi (1605 m), con sbocco di fronte al Seccatoio di Pian del Grado, profondamente incassato ed affiancato da ripide pareti rocciose, e il Fosso dell’Ortaccio, che nasce da Poggio Zaccagnino (presso La Stretta), sbocca a ridosso del Ponte di Pian del Grado. Gli altri rami di questo versante, i Fossi di Poggio Rabio e/o della Ripa della Donna (secondo la definizione storica, con eventuale differenziazione tra detti e adiacenti rami), confluiscono tra loro poi con i Fossi dell’Inferno e delle Secchete dando luogo al Fosso di Coloreta: hanno origine dalle incisioni comprese tra Poggio Martino e Poggio Palaio, ma il Fosso dell’Inferno può corrispondere al tratto alto del Fosso di Coloreta, che poi si immette nel Bidente di fronte al Geosito delle Ripe Toscane ristretto tra il Crinale di Partinico e le ultime propaggini della costa che nelle altitudini comprese tra i Fossi di Poggio Rabio e dell’Ortaccio anticamente era detta Riparossa.

Il Fosso delle Mandriacce nasce dal versante compreso tra Poggio Palaio e il Monte della Maestà, i cui rami più elevati hanno origine dalle pieghe comprese tra OMO MORTO, Costa Poggio dei Ronchi e la sella di Tre Faggi, e lo sviluppo tortuoso del corso torrentizio, spesso incassato tra ripide pareti esposte marnoso-arenacee con bancate occasione di frequenti salti di quota dell’alveo, è alimentato dagli scoli minori provenienti dal tratto di dorsale fino al Monte della Maestà culminante con il Crinale di Corniolino, l’ultimo dei quali scolante dal monte confluisce in corrispondenza della cascata delle Mandriacce, causata dal salto di un’imponente bancata arenacea di 25-30 m, prossima all’immissione nel Bidente.

Oltre i Geositi già citati in questa valle si segnalano Le Mandriacce e la Linea delle Mandriacce a Pian del Grado, quest’ultima costituita da affioramenti situati lungo la scarpata stradale della S.P. 4 a Tre Faggi, presso il bivio della Pista di servizio SP 4 del Bidente-Poderone-Pian del Grado, in cui si osservano deformazioni tettoniche degli strati in conseguenza delle forti spinte cui sono state sottoposte le rocce, evidenziate sia da inclinazioni opposte e divergenti sia da insiemi scomposti e intensamente fratturati di lembi di arenarie e marne spezzate in cui la stratificazione non è più riconoscibile. Inoltre, già dalla S.P. 4, poi proseguendo lungo la sterrata, è possibile notare le caratteristiche del Geosito Le Mandriacce, dove è presente l’insediamento omonimo poco a valle di Poderone incastonato tra il crinale tosco-romagnolo e il contrafforte principale alla radice della Costa Poggio dei Ronchi, esempio di come l’assetto tettonico possa determinare i caratteri del paesaggio, laddove la fascia di terreni intensamente deformati e brecciati si traduca in pendii ad acclività più dolce determinando un ambiente caratterizzato da prati-pascoli, in contrasto con le aree circostanti costituite da rocce non deformate ed affioranti. Dal latino mandra(m) e dal greco mandra = “ovile, recinto” di etimologia incerta, l’inequivocabile toponimo che unisce un termine riferito a branchi o recinti di bestiame e “luogo dove si allevano i maiali” a una forma di suffisso peggiorativo tipico toscano (si ritrova anche nelle varie declinazioni: Mandria Vecchia, Mandriole, Mandriola, Mandriolo, Mandrioli, ma in passato anche Mandracco e Mandracce) è significativo del prevalente utilizzo di quei campi, di cui Dante Alighieri fece testimonianza nelle sue invettive sui Casentinesi citando la valle dell’Arno, che indirizza dapprima il suo piccolo corso tra sudici porci, cui sono paragonati i suoi abitanti forse anche in riferimento al castello di Porciano, uno dei feudi dei conti Guidi, più degni di mangiare ghiande che altro cibo per uomini: «[…] Per mezza Toscana si spazia / un fiumicel che nasce in Falterona, […] ond’hanno sì mutata lor natura / li abitator de la misera valle, / che par che Circe li avesse in pastura. // Tra brutti porci, più degni di galle / che d’altro cibo fatto in uman uso, drizza prima il suo povero calle.» (Purgatorio, XIV, vv. 16-17, 40-45).

Per l’inquadramento territoriale v. schede Valle del Bidente delle Celle, Fiume Bidente delle Celle e Fosso delle Mandriacce.

La cartografia storica, ovvero il dettagliato Catasto toscano (1826-34 – scala 1:5000), la schematica Carta della Romagna Toscana Pontificia (1830-40 – scala 1:40.000), le prime edizioni della Carta d’Italia dell’I.G.M. (1893-94 – scala 1:50.000; 1937 – scala 1:25.000), da integrare per la classificazione storica del Bidente con le Bozze di mappe catastali della Foresta Casentinese e Campigna (1808-1830 – scala 1:5000) e la Carta Geometrica della Regia Foresta Casentinese (1850 – scala 1:20.000), consente di conoscere, tra l’altro, il tracciato della viabilità antica che riguardava la Valle delle Celle. Tra le altre, le c.d. vie dei legni, o Strade dette dei legni per il trasporto dei medesimi (così riportate nella Carta Geometrica) utilizzate per il trasporto del legname attraverso i valichi appenninici tosco-romagnoli fino al Porto di Dicomano o al Porto di Moscia sulla Sieve, per limitare i costi di smacchio e trasporto, o al Porto di Badia a Poppiena a Pratovecchio (cfr. M. Ducci, G. Maggi, B. Roba, 2024, cit.), proveniente dalla selva di Castagno - oggetto della prima donazione del 1380 a favore dell’Opera del Duomo di Firenze ed estesa tra Pian del Grado (Macchia dell’Opera detta le Buche del Piano del Grado), dove abitavano gli Operai e le guardie dell’Opera - o da Celle, Monte Corsoio (Pastura detta di Monte Corsojo), Pian delle Fontanelle e Poggio della Serra.

L’intero sistema dei crinali, nelle varie epoche, ha avuto un ruolo cardine nella frequentazione del territorio da parte di gruppi nomadi di pastori-raccoglitori-cacciatori Liguri (Apuani, Frinati, Mugelli, Clausentini) giunti sino a qui dalla Provenza passando le Alpi e seguendo nei loro spostamenti la dorsale appenninica, per poi arrestarsi in Casentino e nell’alta Val Bidente, come avvalorato dal ritrovamento in Campigna nella prima metà del XIX secolo, attestato dall’archivio archeologico Gamurrini e dalle memorie del Siemoni, di una sepoltura attribuibile al III millennio a.C. ed appartenente forse ad un capo tribù o un pastore-guerriero ligure corredata da una lancia con impugnatura carbonizzata e punta in selce disposta sulla destra dello scheletro, mentre i resti evidenziano che la mano sinistra stringeva un corno di capriolo. Anche le frequentazioni etrusche si sarebbero spinte fin qui come attesterebbe il ritrovamento casuale da parte del Siemoni di una statuetta in bronzo di VII-VI secolo a.C. con elmo e cimiero, probabile raffigurazione di divinità guerriera, riportato in una celebre Guida: «[…] è degno di particolare menzione […] il ritrovamento (Campigna c.s.) di una statuetta di bronzo rappresentante un guerriero con elmo a grande cresta, oggetto preziosissimo perché sta a indicare qual fosse l’armatura particolare nella regione Casentinese […]» (C. Beni, 1881, rist. anast. 1998, pp. 11-12, cit.). Non è nota la collocazione dei reperti citati. In epoca romana i principali assi di penetrazione si spostano sui tracciati di fondovalle, che tuttavia tendono ad impaludarsi e comunque necessitano di opere artificiali, mentre i percorsi di crinale perdono la loro funzione portante, comunque mantenendo l’utilizzo da parte delle vie militari romane.

Dalla Valle delle Celle nel suo limite occidentale altomontano passava probabilmente una delle possibili varianti della Via Flaminia militare (o minor), fatta costruire dal Console Caio Flaminio nel 187 a.C., con lo scopo di rendere più veloce il collegamento tra Bologna e Arezzo, realizzata «[…] sfruttando tratti di percorsi etruschi preesistenti […]» (A. Fatucchi, La viabilità storica, in: AA. VV., 1995, p. 27, cit.) ed utilizzata dalle legioni romane per valicare l’Appennino al fine di sottomettere Celti, Liguri e Galli Boj che stanziavano nella pianura padana. Si ipotizza che risalendo dal Casentino fino al Monte Falco, percorreva quella che oggi è nota come Pista del Lupo lungo la Costa di Pian Cancelli, transitava da Pian delle Fontanelle, così detta per la presenza di polle d’acqua, da Poggio Corsoio e dal Valico dei Tre Faggi, quindi discendeva verso Castel dell’Alpe, Premilcuore e Faenza per immettersi nella Via Aemilia (questo è ritenuto il più antico itinerario di valico). In alternativa da Poggio Corsoio si raggiungeva Forlì e Ravenna transitando dal crinale del contrafforte principale sul limite settentrionale della valle, con le vette emergenti dei Monte Ritoio e Guffone; questo itinerario era anche una delle Vie del Sale maggiormente utilizzate per il contrabbando. Lo stesso toponimo Campigna potrebbe avere un’origine romana, dal latino campilia (campus – ilia) ovvero un insediamento con principale funzione di approvvigionamento di una circoscrizione territoriale militare di età imperiale. Sicuramente questo territorio era noto ai romani sia per le foreste, dalle quali si procuravano il legname per le necessità delle flotte di Classe, Rimini e Ravenna, sia per le sorgenti: alla fine del I secolo d.C. l’Imperatore Traiano fece costruire l’acquedotto che riforniva Ravenna.

Tra il VI ed il XV secolo, a seguito della perdita dell’equilibrio territoriale romano ed al conseguente abbandono delle terre, inizialmente si assiste ad un riutilizzo delle aree più elevate e della viabilità di crinale con declassamento di quella di fondovalle. Sotto il dominio dei Bizantini e degli Ostrogoti sorgono torri di altura per arrestare l’avanzata dei Longobardi in direzione Ravenna nell’alta Valle d’Arno, con scarso successo.Lo stato di guerra permanente porta, per le Alpes Appenninae l’inizio di quella lunghissima epoca in cui diventeranno anche spartiacque geo-politico e, per tutta la zona appenninica, il diffondersi di una serie di strutture difensive, anche di tipo militare/religioso o militare/civile, oltre che dei primi nuclei urbani o poderali, dei mulini, degli eremi e degli hospitales.

Dopo la morte di Carlo Magno si insediarono signorotti di origine longobarda e franca spesso apparentati con aristocratici bizantini, come nel caso dei Conti Guidi. Il loro coinvolgimento nelle lotte tra Guelfi e Ghibellini e il conseguente contrasto con la Repubblica di Firenze comportò la loro caduta e l’ascesa della dominazione fiorentina con l’espansione della Romagna toscana. Il quadro territoriale più omogeneo conseguente al consolidarsi del nuovo assetto politico-amministrativo cinquecentesco vede gli assi viari principali, di fondovalle e transappenninici, sottoposti ad intensi interventi di costruzione o ripristino delle opere artificiali cui segue, nei secoli successivi, l’utilizzo integrale del territorio a fini agronomici alla progressiva conquista delle zone boscate. In questo periodo si verifica una rinascita delle aree di fondovalle con un recupero ed una gerarchizzazione infrastrutturale con l’individuazione delle vie Maestre, pur mantenendo grande vitalità le grandi traversate appenniniche ed i brevi percorsi di crinale. Comunque, nel Settecento, chi voleva risalire l’Appennino da S. Sofia, giunto a Isola su un’arteria selciata larga sui 2 m trovava tre rami che venivano così descritti: per Ridràcoli «[…] composto di viottoli appena praticabili […]» per S. Paolo in Alpe «[…] largo in modo che appena si può passarvi […].» e per il Corniolo «[…] è una strada molto frequentata ma in pessimo grado di modo che non vi si passa senza grave pericolo di precipizio […] larga a luoghi in modo che appena vi può passare un pedone […]» (Archivio di Stato di Firenze, Capitani di Parte Guelfa, citato da: L. Rombai, M. Sorelli, La Romagna Toscana e il Casentino nei tempi granducali. Assetto paesistico-agrario, viabilità e contrabbando, in: G.L. Corradi e N. Graziani - a cura di, 1997, p. 82, cit.). Inoltre, «[…] a fine Settecento […] risalivano […] i contrafforti montuosi verso la Toscana ardue mulattiere, tutte equivalenti in un sistema viario non gerarchizzato e di semplice, sia pur malagevole, attraversamento.» (M. Sorelli, L. Rombai, Il territorio. Lineamenti di geografia fisica e umana, in: G.L. Corradi, 1992, p. 32, cit.). Un breve elenco della viabilità ritenuta probabilmente più importante nel XIX secolo all’interno dei possedimenti già dell’Opera del Duomo è contenuto nell’atto con cui Leopoldo II nel 1857 acquistò dal granducato le foreste demaniali: «[…] avendo riconosciuto […] rendersi indispensabile trattare quel possesso con modi affatto eccezionali ed incompatibili con le forme cui sono ordinariamente vincolate le Pubbliche Amministrazioni […] vendono […] la tenuta forestale denominata ‘dell’Opera’ composta […] come qui si descrive: […]. È intersecato da molti burroni, fosse e vie ed oltre quella che percorre il crine, dall’altra che conduce dal Casentino a Campigna e prosegue per Santa Sofia, dalla cosiddetta Stradella, dalla via delle Strette, dalla gran via dei legni, dalla via che da Poggio Scali scende a Santa Sofia passando per S. Paolo in Alpe, dalla via della Seghettina, dalla via della Bertesca e più altre.» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 163-164, cit.). Così, se al diffondersi dell’appoderamento si accompagna un fitto reticolo di mulattiere di servizio locale, per la realizzazione delle prime grandi strade carrozzabili transappenniniche occorrerà attendere tra la metà del XIX secolo e i primi decenni del XX: «La nuova strada S. Sofia – Stia, bellamente pianeggiando sotto il Corniolo, attraversa il Bidente che viene dalle Celle e poi inizia l’ascesa del monte verso Campigna poco più su dal luogo donde si diparte, a sinistra, la mulattiera che mena a S. Paolo in Alpe ove, fino al secolo XVI, era un eremo agostiniano.» (D. Mambrini, 1935 – XIII, p. 270).

Anche il Crinale di Corniolino, limite sud-orientale della Valle delle Celle, era percorso da viabilità antica di origine preromana di cui si conservano ancora notevoli tratti selciati pure proveniente da Mevaniola: si tratta dell’antica Stratam magistram, la strada maestra romagnola o Via Romagnola il cui tracciato ben infrastrutturato dal crinale discendeva alla Colla Tre Faggi per risalire verso i Monti Ritoio e Gabrendo e ridiscendere sul versante opposto verso Stia. L’inizio del tratto alto-bidentino di questo antico tracciato è facilmente individuabile presso Lago (almeno nello sviluppo posteriore alla fine del XVII sec., successivo alla rimodellazione post-lacustre conseguente all’ostruzione franosa del 1681 che effettivamente generò un lago determinando la scomparsa del podere di Fior di Lino e del Mulino Vecchio). Come documentato dal Catasto toscano la via antica attraversava il Bidente delle Celle laddove si trovano i resti del Ponte di Fiordilino (poetica denominazione ripresa dal nome del sopracitato podere) costituiti da una spalla e dall’imposto di un arco limitato a qualche concio inclinato di innesto, che si scorgono a fianco del moderno Ponte del Lago. La saggistica (AA.VV., 1982, p. 188, cit.) documenta una struttura risalente all’ampio periodo tra i secoli XV e XIX con tipologia ad arco (in questo caso non è specificato se a sesto circolare o ribassato - un utile riferimento si può trovare nel progetto del 1556 per il rifacimento ad arco a tutto sesto del vicino Ponte della Balza – cfr. Pro Loco Corniolo-Campigna - a cura di, 2004, p. 168, cit.). Tenendo conto che ancora prima dei danni del cataclisma seicentesco la tipologia era stata ricondotta a quella ormai consueta che prevedeva l’utilizzo di travi lignee e che l’ampiezza della sezione della valle in quel tratto doveva essere ben inferiore all’attuale, quanto resta visibile potrebbe essere la conseguenza di successivi rimaneggiamenti ed ulteriori resti, se sussistenti, che evidentemente dovevano interessare il versante opposto, sono stati necessariamente rimossi a seguito delle varie modifiche della viabilità che nel corso dei secoli hanno interessato la morfologia dell’argine in sx idrografica. Infatti, se nell’Archivio storico dell’antico Comune di Corniolo è documentato il rifacimento delle spalle in pietra del Ponte di Fiordilino ad opera di maestri muratori lombardi (1580-1584), coerente con una costruzione di tale tipologia, pochi anni dopo (1591) risulta un incarico per la sostituzione dell’impalcato con travi in castagno ad opera di Marco da Pellegrino (Pro Loco Corniolo-Campigna - a cura di, 2004, pp. 39, 43, cit.), con palese riferimento alla sussistenza di una struttura lignea. Qualche certezza pare fornirla il seguente resoconto che pare riferirsi al precursore del ponte della nuova strada provinciale (anch’esso ad arco a sesto ribassato in pietra), il Ponte del Lago, ventilando che alla data non esistevano strutture praticabili: «1898. Sorge il problema della disoccupazione anche al Corniolo che ora ha più di mille abitanti. Per alleviare tale disagio, si propone di avviare la costruzione della strada rotabile Corniolo-S. Sofia, la costruzione in pietra del ponte del Lago (si vede ancora una pila di questo) […].» (Pro Loco Corniolo-Campigna - a cura di, 2004, p. 142, cit.).

Tra le righe pare di leggere che la necessità di costruire in pietra il Ponte del Lago fosse dovuta al fatto che della preesistente struttura in legno barrocciabile o carreggiabile, a due o più campate (considerata l’ampiezza della luce), ormai rimaneva solo una delle pile centrali (non è verbalizzato 'la pila' ma 'una pila') e l’antico Ponte di Fiordilino, che sorgeva accanto più robusto in quanto in pietra ed arcuato, era ormai troppo stretto rispetto alle necessità dell’impellente modernità, salvo considerare che all'epoca ormai non esistesse possibilità di attraversare il fiume se non a guado.

In effetti, poiché la disomogeneità di scala delle mappe storiche rende impossibile apprezzare minime variazioni planimetriche, non è possibile assicurare la corrispondenza tra il simbolo grafico della “pedanca” che compare in corrispondenza della mulattiera nella Carta d’Italia I.G.M. di primo impianto (1894) in scala 1:50.000 con la rappresentazione del Catasto toscano in scala 1:5.000. Rimane pertanto l’incertezza riguardo la datazione dei resti dell’imposto dell’arco sopracitati, che potrebbero essere relativi alla ricostruzione di fine ‘800, se realizzata in sostituzione e sullo stesso sito di quello antico, ma presto danneggiata a causa del terremoto del 1918 e/o abbandonata a seguito della realizzazione della rotabile e del suo nuovo ponte di poco a lato: tuttavia pare poco coerente tale spreco di risorse nell’arco di un paio di decenni tanto da ritenere gli stessi resti cinquecenteschi. A Lago coesistono comunque due strutture affiancate che attraversano il Bidente delle Celle poco prima del suo sbocco nel Bidente di Campigna: i resti del Ponte di Fiordilino in corrispondenza del tracciato antico diretto a Corniolino e il Ponte del Lago che, nella Carta d’Italia I.G.M. del 1937, compare il simbolo grafico del “ponte in muratura” a servizio del tratto della provinciale in corso di realizzazione ed ancora oggi in uso. Oltre il ponte antico la Via Romagnola, come accennato, si inerpicava subito sull’erta rocciosa, in allineamento allo stesso, verso l’abitato di Corniolino, raggiungendolo presso la Chiesa/Hospitale di S. Maria delle Farnie ed il Castellaccio, per poi proseguire sul crinale sfruttando le gradonate di estesi affioramenti rocciosi, dove sono evidenti le tipiche alternanze di arenarie e marne formanti cornicioni sporgenti fratturati a “denti di sega”.

Un itinerario tra mezzacosta e fondovalle rappresentato dal Catasto toscano che doveva essere ritenuto di rilievo per i collegamenti, tanto da essere l’unico riportato nella citata e schematica Carta della Romagna Toscana Pontificia insieme alla descritta viabilità di crinale e alla via che lo raggiugeva risalendo nella Valle di Lavacchio, seguiva inoltre l’intero corso del Bidente. Attraversava tra l’altro le Ripe Toscane, classificate Geosito di rilevanza locale per affioramento molto esteso del Membro di Premilcuore della Formazione Marnoso Arenacea, di notevole valenza divulgativa in quanto attraversato da sentiero CAI, mentre alla base delle Ripe è ben esposto lo strato Contessa e si succedono per circa 1 km pronunciati meandri incassati lungo l'alveo fluviale, dovuti ad interessanti morfologie di erosione. Le stratificazioni rocciose ancora oggi si mostrano funzionali alla percorrenza anche a seguito della “modernizzazione” del tracciato, che si voleva rendere interamente barrocciabile secondo un progetto del 1906 ma iniziato nel 1910 che, mai completato, consistette sostanzialmente nell’esecuzione del tratto Costacci-Fonte di Fossacupa-Filettino di sopra, al fine di evitare l’infossamento che scendeva a Filettino di sotto. All’imbocco della valle questo percorso ha subito il pesante inserimento degli interventi collaterali alla realizzazione dell’invaso di Ridràcoli, tra cui le opere di captazione e adduzione idraulica, tramite la sopracitata gronda sotterranea, e di sbancamento relative all’ampia strada di servizio, al fine di mantenerla adiacente all’alveo fluviale.

Dal confronto con il Catasto toscano questo itinerario antico attraversava il Fosso di Verghereto proveniente da Corniolo un centinaio di metri più a valle di quello odierno, secondo la Carta d’Italia I.G.M. (1894-1937) con il Ponte della Balza in muratura, documentato dalla bella riproduzione del progetto del 1556 in pietra e ad arco circolare a tutto sesto (conservata all’Archivio di Stato di Firenze); seguiva quindiil tracciato della provinciale fino al sito dove sorgerà Lago, inoltrandosi poi per circa 90 m in sx del Bidente delle Celle; si può trovare corrispondenza tra la traccia antica nel tratto della rotabile di servizio fino al bivio della strada privata che risale sul versante, da seguire fino al primo tornante. Da qui si perde la traccia che proseguiva avvicinandosi al fondovalle al fine di superare un ripido versante in erosione (ma senza raggiungere il livello della rotabile di servizio), poi andando ad attraversare il Fosso della Fontaccia circa 50 m più a monte del ponte moderno, forse a guado ma, a seguito dell’ammodernamento stradale del 1910, con un ponte interamente in legno documentato da una foto degli scorsi anni ’80, il Ponte sul Fosso della Fontaccia (scomparso in quanto sostituito da un grosso e paesaggisticamente improprio intubamento metallico del fosso), mentre da un precedente bivio si staccava il collegamento con il Ponte di Fiordilino. Oltre al ponte anche il tratto viario antico è oggi scomparso ma, risalendo ai ruderi del vicino fabbricato noto nel luogo come Casina, si ritrovano i resti della mulattiera e/o barrocciabile, che potrebbero corrispondere alle migliorie di inizio Novecento. Peraltro, la mulattiera rappresentata nella Carta d’Italia I.G.M. del 1937 pare corrispondere sia al tratto di strada di servizio fino al Fosso della Fontaccia sia alla posizione del ponte in legno, compreso il tratto che ancora oltrepassa sul retro il suddetto fabbricato. Proseguendo per 450 m oltre la sbarra, almeno 5-10 m sopra strada si notano correre i resti delle opere di sostegno della via antica, per alcuni tratti ancora percorribile a fatica. Nel punto di avvicinamento dei due tracciati si trova quindi un innesto precario, segnalato anche come sentiero 261 CAI, che consente così di calpestare il vecchio selciato. Percorsi 250 m si transita ai piedi di Capria di Sotto e il Ponte sul Fosso di Lavacchio, costituito da uno (scivoloso) tavolato sostenuto da traversine in ferro in sostituzione di un precedente impalcato interamente ligneo, ha permesso di conservare l’attraversamento della profonda incisione torrentizia. Un migliaio di metri di leggera salita prospicente sul fiume porta alla zona di Filettino, toponimo (ritenuto di importazione bizantina) di un luogo che potrebbe essere ricollegato al periodo della forte contrapposizione bizantino-longobarda, da ritenersi idoneo quale piccolo presidio di controllo del transito. Per attraversare la zona occorrono circa 1,5 km mentre la via si inoltra sul versante rialzandosi quasi di 100 m rispetto all’alveo fluviale al fine di superare la profonda incisione del Fosso delle Fontacce in un sito idoneo al guado presso il quale si trova la sempre attiva Fonte di Fossacupa, rifatta dall’A.R.F. nel 1981. Il successivo Fosso di Roncheto segna il limite oltre il quale la via, modellata sulle stratificazioni arenacee affioranti, entra nelle spettacolari Ripe Toscane, mantenendosi sempre un centinaio di metri più alta rispetto al fiume (ma l’areale geologico si innalza ulteriormente altrettanto), mentre l’uscita dal geosito è segnata dallo scorrimento superficiale derivante dalla Fonte del Bercio (risistemata dall’A.R.F. nel 1980), che contribuisce a mantenere attiva un’area di frana. Dopo 250 m la via attraversa il Fosso dei Fondi, poco sotto caratterizzato da una marmitta dei giganti: Il Ponte sul Fosso dei Fondi, lungo quasi 13 m a due campate con spalle e pila centrale in pietrame, interessante anche quale rara testimonianza di struttura originale in legno, rappresenta un tipico esempio delle tecniche costruttive codificate nel XIX secolo per i ponti barrocciabili, ovvero travi in legno di quercia su muratura in filaretto a gramignuola e impasto di calce e rena, impalcato in tavoloni di quercia con traversoni parabreccia laterali per il contenimento di un regolare strato di ghiaia, il tutto assicurato alle travi da chiodatura con cavicchi di ferro e corredato da ringhiere dette barriere alte 90 cm, costituite da traverse di castagno e colonnetti di quercia assicurati con staffe di ferro.

Ora la via si immerge nella parte più remota della valle dominata dalle cime appenniniche dove si insediarono il villaggio di Pian del Grado e il centro industriale/religioso di Celle giungendovi in sx idrografica dopo aver attraversato il Fosso delle Celle (ramo di origine bidentino), poco prima di dare corso al fiume, tramite il Ponte di Celle, piccola struttura barrocciabile in pietra ad arco a sesto ribassato, di cui non è nota l’epoca, che per l’inserimento nella pendice rocciosa pare non essere sostituente di precedenti strutture lignee. Il ponte si pone all’importante incrocio con l’itinerario trasversale di controcrinale Fiumicello-S.Paolo in Alpe e qui, a Celle, termina la parte percorribile di fondovalle. Traccia abbandonata di una prosecuzione verso Pian del Grado si trova percorrendo (con difficoltà) lo stradello che si diparte a ridosso dei ruderi della chiesa di Celle, raggiunge il cimitero e prosegue per un centinaio di metri fino ai pressi della moderna carrabile, ipotizzando una possibile prosecuzione sullo stesso versante o semplicemente un più rapido collegamento tra villaggio e cimitero.

Oggi il transito da Celle è permesso da una passerella pedonale interamente lignea, documentata dal simbolo della pedanca nella Carta d’Italia I.G.M. del 1937. Foto d’epoca mostrano un Ponte delle Celle che anche in passato pare presentasse le medesime caratteristiche tecniche. In base al Catasto toscano una mulattiera discendeva da Colla Tre Faggi dividendosi nel ramo diretto a Celle e in un ramo diretto al probabile guado del Fosso di Pian del Grado, in modo da consentire il collegamento barrocciabile con l’opposto versante sfruttando l’alveo piatto del fosso ma anche per raggiungere il sito industriale dell’Opificio a forza idraulica costituito prima dal (ribattezzato) Molino di Sopra poi anche dal Molino delle Celle. Il tracciato passava a ridosso del fabbricato del Molino di Sopra (come ancora oggi si può notare) interponendosi e sovrapassando rispetto al berignale o gora di alimentazione del bottaccio (il prelievo idraulico avveniva subito dopo la confluenza del Fosso dell’Ortaccio), aspetto che pare confermato nella mappa I.G.M. di fine secolo. Nella Carta d’Italia I.G.M. del 1937 la situazione pare invece simile a quella odierna, con due fabbricati esistenti sul luogo del mulino, però in assenza del simbolo dell’opificio, e con la via che passa sul luogo della gora, andando ad attraversare i fossi più in prossimità della loro confluenza, ma sempre a guado (peraltro agevole in caso di scarsa portata idraulica per la morfologia piatta dell’alveo oggi interrotta da briglie costituite da gabbionate lignee); le uniche strutture rappresentate in mappa sono infatti le due pedanche di Celle. Per impedire l’altrimenti inevitabile abbandono della valle, in parte in sostituzione dell’antica mulattiera che collegava con Campigna e S.Paolo in Alpe tramite il valico di Colla Tre Faggi, a metà del Novecento è stata realizzata la Pista di servizio S.P.4 del Bidente-Poderone-Pian del Grado. L’attraversamento del fosso con il Ponte sul Fosso di Pian del Grado: costituito da una robusta struttura lignea di plurime travi affiancate su parimenti robuste spalle in pietra di grosso taglio e datato 1997 (PONTE DI 2A CATEGORIA – DM 04 MAGGIO 1990), pare un rifacimento di una struttura lignea ad una campata, forse risalente all’epoca dell’ammodernamento stradale, documentata negli Anni ’80 allo stato di rudere (AA.VV., 1982, p. 195, cit.).

In base al Catasto toscano l’itinerario trasversale di controcrinale Fiumicello-S.Paolo in Alpe facente capo a Celle e a La Fossa, importante insediamento di transito (documentato nella Descriptio Romandiole del 1371 come Villa Alefosse) che raggiungeva il crinale a Poggio Bini transitando da Fossa e Forni, poi Casa Torni nella Valle del Fosso delle Celle, collegava con una deviazione la Valle del Fosso di Pian del Grado con il crinale.

In questa remota parte della valle dominata dalle cime appenniniche, che anticamente ospitò insediamenti di nuclei arcaici di origine ligure e venne sicuramente percorsa anche dai Bizantini di Ravenna, contribuendo anche con alcuni lasciti toponomastici come attesterebbe Cà Filettino, la posizione più esposta e soleggiata di Pian del Grado favorì l'insediamento dei funzionari detti Operai e delle guardie dell’Opera del Duomo di Firenze addetti a quella parte importante della foresta ricompresa all’incirca tra il villaggio e Poggio della Serra, che poi venne chiamata “selva di Castagno”. Come sopra detto, la sua collocazione consentiva di limitare i costi di smacchio e trasporto il quale, se il legname veniva tagliato nella area fino a Celle, Monte Corsoio, Pian delle Fontanelle, anziché verso il Porto di Pratovecchio valicando ai prati di Sodo dei Conti, avveniva verso quelli di Dicomano o di Moscia sulla Sieve, scavalcando il crinale o al Passo Piancancelli o sulle pendici settentrionali della Costa Poggio Corsoio (presso il Riparo degli Alpini), andando a collegarsi con la Strada di Romagna.

Tra i percorsi forestali di antica frequentazione che attraversavano l’impervio versante settentrionale dello Spartiacque compreso tra Poggio Pian Cancelli e Poggio Palaio, documentati come Strade dette dei legni per il trasporto dei medesimi dalla Carta Geometrica e/o riportati dalle Bozze di mappe catastali della Foresta Casentinese e Campigna si trova una Via del Pianellone (dal nome della sella della Costa Poggio dell’Aggio Grosso), con sviluppo pressoché complanare, in parte oggi ricalcata dal malfamato e pericolosissimo Sentiero del Satanasso, noto agli escursionisti, che in prossimità dell’attraversamento del Fosso di Satanasso trovava un capanno. Più oltre il sentiero nei moderni utilizzi attraversava un ramo del Fosso di Poggio Rabio con il Ponte Tibetano, passerella moderna del tipo sospeso ormai giacente nell’alveo del fosso. La Via delle Campagne Vecchie (ma forse è un’imprecisione da intendersi Capanne Vecchie, come il vicino fosso), dalla zona del Sodino, dove sorgeva un altro capanno, si inerpicava sulla costa proveniente da Poggio Zaccagnino collegandosi con La Stretta (rimangono consistenti tracce) e le ivi convergenti Via che dal Piano dei Cancelli va a Campigna (corrispondente al tratto della S.P. 94 del Castagno dal passo di Piancancelli a Fangacci) e Via che dalla Stretta va a Campigna (corrispondente al sentieri 251 e 253 CAI).

L'antica Via delle Celle, itinerario di controcrinale che da Colla Tre Faggi scendeva a Celle toccava gli insediamenti di Poderone, Mandriacce e le case di Coloreta; una diramazione risaliva fino a le Caldine seguendo il Fosso di Poggio Rabio, un’altra diramazione era la Via di Partinico che giunta all’omonimo insediamento secondo la mappa storica pareva fermarsi ma, di fatto, l’itinerario proseguiva sul crinale fino al Bidente presso lo sbocco del Fosso di Coloreta nell’area anticamente detta Fornello, dove si trova un guado ed il possibile sito del Molino del Fornello, probabilmente posto sull’altro argine del fiume. Poderina si trovava sullo stacco di una costa secondaria presso una via che da Poderone attraversava l’alta valle del Fosso delle Mandriacce fino al Crinale del Corniolino, ma ancora si trova anche la traccia che scende sulla costa verso il fiume, poi seguendolo in dx idrografica fino a guadarlo sotto Filettino nei pressi della cascata. Fosse Cavalline prende il nome da un’area sita tra Celle e Coloreta prossima alla via. In questa valle, anziché le tipiche maestà, sono presenti due cellette, una a Pian del Grado ed una a La Fossa, cui forse si deve la toponomastica locale (insieme al probabile riferimento alle cellae di un antichissimo ed ipotizzato eremo), piccoli e caratteristici chiostri votivi che paiono unire la funzione devozionale al culto delle acque, essendo dotati di fontana con soprastante resti di mensola/acquaio a corredo dell’icona sacra. Sul tratto di contrafforte a SO di Poggio Bini, ad avvalorare la frequentazione recente, esistevano alcuni ripari; due sono ancora documentati nel Piano Strutturale del Comune di S. Sofia e presenti in una passata edizione della CTR regionale, benché non più esistenti, mentre un terzo Riparo degli Alpini perfettamente restaurato, o costruito, si trova a circa 500 m dal bivio con il sent. 261 CAI.

A differenza della parte più profonda della Valle delle Celle, da sempre considerata periferica e difficilmente raggiungibile, conseguentemente particolarmente segnata dall’abbandono, la costruzione della rotabile ha particolarmente agevolato la fruizione turistica ed agrituristica di questa porzione del suo versante, cosi vedendo il permanere dei suoi principali insediamenti, Mandriacce e Poderone, di cui però non ha potuto godere Poderina, scomparso dalle mappe già nel XIX secolo, mentre di Partinico, esterno alla valle ma ad essa relazionato, pur raggiunto come detto dall’omonima (ma scomoda) via e ancora presente nella prima metà del XX secolo, rimangono pochi ruderi. Il Molino del Fornello infine probabilmente ricorda un tentativo imprenditoriale ottocentesco di breve durata.

Le identificazioni toponomastiche e grafiche della cartografia antica e moderna (Catasto toscano, Carta d’Italia I.G.M., N.C.T. Nuovo Catasto Terreni, C.T.R. Carta Tecnica Regionale) riguardanti i fabbricati della Valle del Fosso delle Mandriacce si possono schematizzare come di seguito elencato:

- Poderone nel Catasto toscano, o C.Poderone nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894 - 1937), o il Poderone in quella moderna, o Poderone nel N.C.T. e nella C.T.R.;

- Poderina nel Catasto toscano, o assente nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894 - 1937), in quella moderna, nel N.C.T. e nella C.T.R.;

- Mandriacce nel Catasto toscano, o C.Mandracce nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894), o C.Mandriacce nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1937), o C. Mandriacce in quella moderna, o Mandriacce nel N.C.T. e nella C.T.R.

- Partinico nel Catasto toscano, o C.Partinico nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894 - 1937), o C. Partinico in quella moderna con simbolo dei ruderi, o anonimo nel N.C.T. e nella C.T.R.;

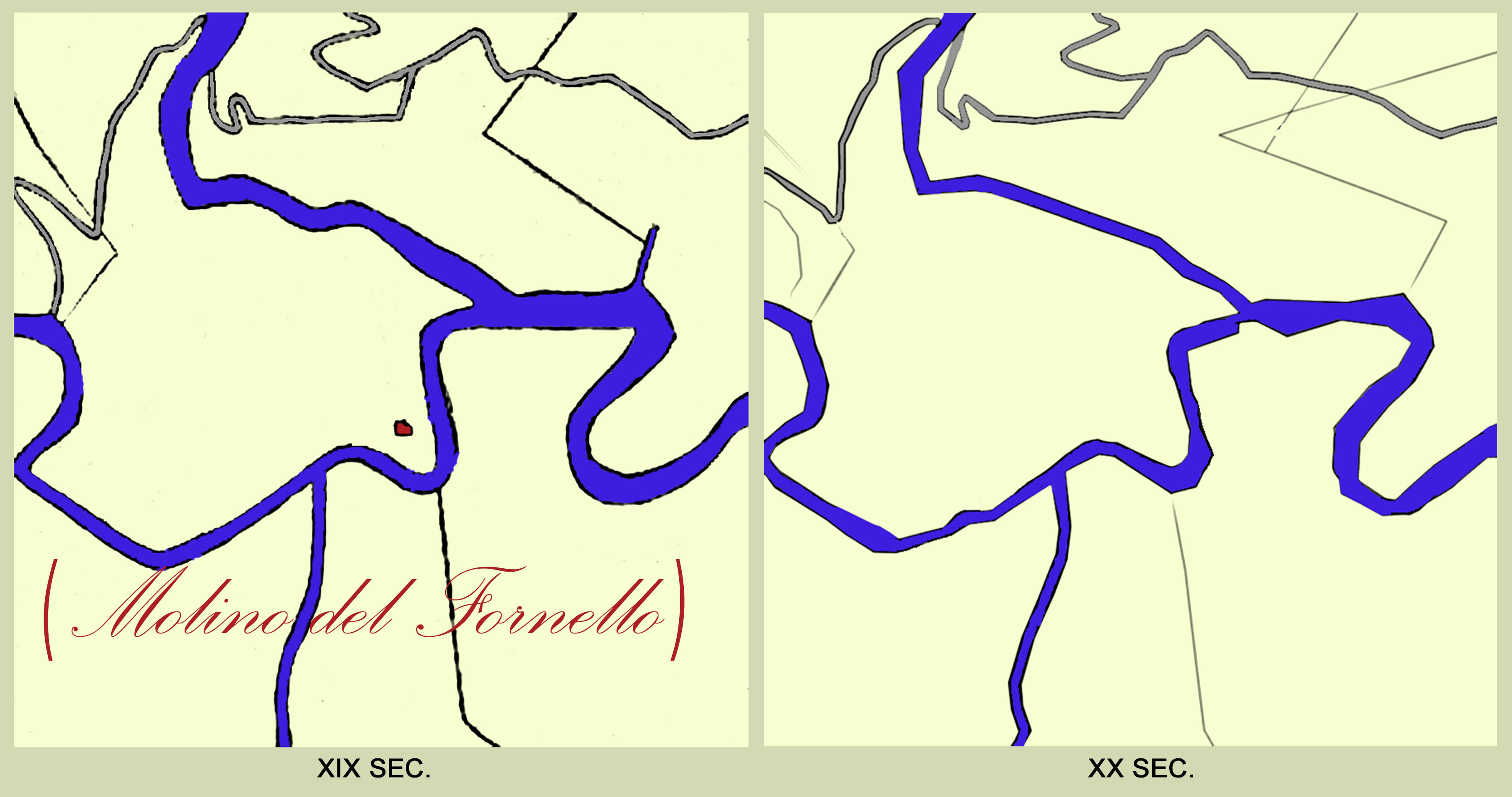

- Molino del Fornello: anonimo nel Catasto toscano, o assente nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894 - 1937), in quella moderna, nel N.C.T. e nella C.T.R.

Il primo insediamento nell’area è documentato già nei primissimi anni del XVI sec. quando un appezzamento detto le Mandriacce venne interessato da un primo disboscamento non autorizzato accompagnato dalla costruzione di una casa, come si apprende da una lettera di denuncia del 1506 al Podestà di Corniolo: «[…] sono entrati gli infrascritti e cioè Mengo detto Mengherello Falecha nelle Mandriacce e con un ronco ha tagliato 2000 abeti e fattovi una casa nuova […].» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 147, cit.). L’appezzamento delle Mandriacce è poi documentato nel 1637 nell’inventario dei beni posseduti dall’Opera del Duomo di Firenze in Romagna: «1637 – Nota dei capi dei beni che l’opera è solita tenere allivellati in Romagna e Casentino e sono notati col medesimo ordine col quale fu di essi fatta menzione nella visita generale che ne fu fatta l’anno 1631: […] 1) Terre alle Mandriacce e Palaio e Caduta le teneva in parte da redi di Lionardo Cascesi 2) e parte Giovanni di Lionardo Cascesi […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 408, cit.). Solo nella descrizione dei confini di cui al Contratto livellario del 1818 tra l’Opera e il Monastero di Camaldoli è tuttavia documentato l’avvenuto appoderamento ma, evidentemente a seguito di alienazione, in capo alla proprietà Fabbri: «Una vasta tenuta di terre […] confina […] decimo, Signor Giovanni Filippo Fabbri confina col podere delle Mandriacce […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 475, cit.). È da ritenere che i due poderi del Poderone e di Poderina, peraltro mai citati, non rientrassero tra le proprietà dell’Opera.

Il Poderone, toponimo adottato solo dalla cartografia moderna in luogo dello storico Poderone e C.Poderone, corrisponde ad un’attività poderale forse mai abbandonata e/o rinnovata con la completa riconfigurazione edilizia, oggi valorizzata dal rinomato Agriturismo Biologico Poderone. L’edificio rappresentato nel catasto antico con planimetria articolata è infatti totalmente difforme dall’attuale e la ricostruzione è peraltro evidenziata dai cordoli in c.a. delle murature portanti oltre che dalla tessitura muraria. Del tratto viario antico che collegava con Mandriacce seguendo diretta il pendio rimane evidente traccia tra le alberature lungo il pendio a fianco dei campi coltivati, mentre la nuova rotabile rimane lontana aggirando le pendici montane con numerosi tornanti.

Il piccolo fabbricato di Poderina è noto solo in quanto compariva nel Catasto toscano, ma mai più rappresentato è da ritenere scomparso nel corso del XIX secolo. Dai raffronti cartografici risulta che fosse localizzato in uno spiazzo posto a 50 m dal tornante stradale a monte del Poderone (circa 250 m), da cui poi si diparte un sentiero che scende nel fondovalle. In base ad un elenco del 1735 delle famiglie residenti nell’ampio Comune di Corniolo vi risulta lavorante Giovanni Batani.

L’insediamento rappresentato nel Catasto toscano come Mandriacce in seguito compare nella Carta Topografica Austriaca del 1853 (in scala 1:86.400) come Mandracco, mentre nella Carta d’Italia I.G.M. di primo impianto (1894) assume il toponimo C.Mandracce, poi rettificato nella mappa successiva (1937) in C.Mandriacce, risultando sempre composto da due fabbricati dimensionalmente differenti. La totale ricostruzione del 1907 dell’edificio principale, se fa fede tale datazione incisa sul camino, pare abbia fatto perdere ogni traccia esteriore delle strutture originarie, come testimoniato dalle notevoli modifiche planimetriche risultanti dal confronto tra catasti, mentre la scomparsa dell’adiacente fabbricato di minori dimensioni, probabilmente una stalla, in quanto ancora rappresentato nel 1937, risalirebbe alla metà, se non oltre, del secolo scorso. Dovrebbe invece risalire all’epoca della costruzione della rotabile lo spostamento a monte della viabilità, mentre quella antica aggirava l’insediamento sul lato a valle e il fabbricato era posto sul ciglio stradale.

All’interno della biforcazione del vicino bivio tra la Via delle Celle e la Via di Partinico era inoltre rappresentato un piccolo fabbricato, ormai scomparso. Proseguendo sul crinale di Partinico sulle restanti tracce della via antica si raggiungono i consistenti e riconoscibili ruderi di Partinico, benché ricoperti da una vegetazione disordinata e in parte spontanea tranne le pinacee dei consueti rimboschimenti restaurativi dei “ronchi”. Nei pressi è presente un grosso capanno documentato dalla mappa ottocentesca, ancora consistente nelle sue strutture che, per tipologia (tre livelli di cui il terzo a tetto, ampie aperture su ogni livello oltre una finestrina orizzontale al seminterrato), fanno presumere un uso a stalla con sovrastante fienile su due livelli o seccatoio nel sottotetto; il ripido pendio percorso da ampie mulattiere conseguentemente doveva presentarsi all’epoca come vasta area prativa e pascoliva. Il confronto tra catasti rappresenta una consistenza del fabbricato principale molto incrementata tra XIX e XX secolo, ma l’insediamento è stato probabilmente abbandonato entro la prima metà del XX; infatti, se è compreso nell’elenco dei fabbricati di proprietà dell’A.S.F.D. in base alla schedatura risulta inutilizzato e privo di dati dimensionali, conseguentemente da ritenere all’epoca già allo stato di rudere.

Il toponimo potrebbe derivare dal latino classico partior, partis = dividere, spartire, separare: partiri limite campum = dividere con confini i campi, quindi con il significato di diviso, separato, come confermerebbe il toponimo Partingo utilizzato per indicare il crinale nel contratto del 1840 tra l’Opera e il Monastero di Camaldoli («Ed a questo descritto tenimento vi confina a […] 17° fino al crine del Poggio detto Partingo, Fabbri eredi di Giovan Filippo […]» - A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 507, cit.), ma anche, per estensione, appartato, definizione coerente con la localizzazione dell’insediamento; ma in Sicilia Partinico è un porto antico di origine greca, con derivazione da parthēnikós = artemisia, asteracea con le varie specie presente a tutte le quote, probabile ispiratrice di un eventuale fitonimo. Il podere confinava con i beni posseduti dall’Opera del Duomo di Firenze in Romagna, aspetto che ha consentito di trovare citato il luogo nel contratto stipulato nel 1818 con il Monastero di Camaldoli: «Una vasta tenuta di terre […] alla quale per la circonferenza confina […]; undecimo, Pietro Gabelli confina col podere di Partinico che comincia dopo i beni del signor Fabbri, seguitando l’Opera con i poderi di Colloreta e principia alle balze del Pianellaccio continuando lo sgrimolo di esse balze ed il crinale di Partinico termina al fosso del Fornello […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 474-475, cit.).

Il crinale di Partinico in effetti termina alla confluenza del Fosso di Coloreta nel Bidente e il non ben individuato Fosso del Fornello potrebbe essere un fossatello del sito omonimo dove, come già accennato, si doveva trovare il Molino del Fornello, probabilmente posto sull’altro argine del fiume ma all’epoca facilmente raggiunto (circa 500 m) dal prosieguo della Via di Partinico sullo stesso crinale. Tale ipotesi verrebbe suffragata dal Catasto toscano dove compare come integrazione un piccolo fabbricato posto nella lingua di terra compresa nel meandro fluviale interposto con la confluenza del Fosso dei Fondi, alle pendici delle Ripe Toscane. È plausibile che detto mulino, di cui si ha notizia grazie all’elenco riportato in una ricerca studentesca (Scuola media G.Galilei, 1997, p.28, cit. – Il PDF del volumetto si può scaricare da: https://www.alpeappennina.it/), fosse stato costruito appunto nel corso dell’Ottocento in analogia con la proliferazione dell’epoca di tali opifici a seguito della diffusione dell’agricoltura fino alle più profonde aree di montagna e, per tale collocazione, fosse stato un tentativo imprenditoriale funzionale soprattutto al podere di Partinico e al proprietario tal Pietro Gabelli, se non anche per gli adiacenti poderi dell’area delle Mandriacce. Non essendone rimasta traccia nella cartografia storica di fine secolo ed inizio del successivo è da ritenere che l’impresa sia presto fallita per difficoltà ambientali e/o funzionali.

Per approfondimenti ambientali e storici si rimanda alle schede toponomastiche relative ad acque, rilievi e insediamenti citati.

N.B.: - Dopo la confisca del vasto feudo forestale da parte della Repubblica di Firenze a danno dei conti Guidi, l’alpe del Corniolo, la selva del Castagno e la selva di Casentino ovvero di Romagna che si chiama la selva di Strabatenzoli e Radiracoli tra il 1380 e il 1442 furono donate (il termine contenuto in atti è “assegnato in perpetuo”; A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 15-16, cit.) all’Opera del Duomo di Firenze in Romagna che, per oltre quattro secoli si riservò il prelievo del legname da costruzione e per le forniture degli arsenali di Pisa e Livorno, di quelli della Francia meridionale oltre che per l’ordine dei Cavalieri di Malta. Dopo la presa in possesso l’Opera aveva costatato che sia nei vari appezzamenti di terra lavorativa distribuiti in vari luoghi e dati in affitto o enfiteusi sia altrove si manifestavano numerosi disboscamenti (roncamenti) non autorizzati. Desiderando evitare nuovi insediamenti, dalla fine del 1510 intervenne decidendo di congelare e confinare gli interventi fatti, stabilendo di espropriare e incorporare ogni opera e costruzione eseguita e concedere solo affitti quinquennali. I nuovi confinamenti vennero raccolti nel “Libro dei livelli e regognizioni livellarie in effetti” che, dal 1545 al 1626 così costituisce l’elenco più completo ed antico disponibile. Altri elenchi e documenti utili si sono susseguiti nei secoli seguenti, fino ai contratti enfiteutici del 1818 e del 1840 con il Monastero di Camaldoli, contenenti una precisa descrizione dei confini e delle proprietà dell’Opera.

- Le “vie dei legni” indicano i percorsi in cui il legname, tagliato nella foresta, tronchi interi o pezzato, dal XV° al XIX° secolo veniva condotto prima per terra tramite traini di plurime pariglie di buoi o di cavalli, a valicare i crinali appenninici fino ai porti di Pratovecchio e Poppi sull’Arno, quindi fluitato per acqua, a Firenze e fino ai porti di Pisa e Livorno. Per approfondimenti, v. M. Ducci, G. Maggi, B. Roba, 2024, cit.

- La pedanca o pedancola è una passerella in legno posta ad attraversare un corso d’acqua. L’adozione del termine da parte dell’Istituto Geografico Militare (I.G.M) per indicare il simbolo tecnico cartografico (⤚⤙), corrispondente ai ponti pedonali, è dovuta alla coincidenza tra il luogo di fondazione dell’Istituto, avvenuta a Torino nel 1861, e l’utilizzo di tale denominazione nel dialetto piemontese.

- L’Appennino romagnolo era caratterizzato fino a metà del XX secolo (superata in qualche caso per un paio di decenni) da una capillare e diffusa presenza di mulini idraulici, secondo un sistema socio-economico legato ai mulini e, da secoli, radicato nel territorio. Ad esempio, nel Capitanato della Val di Bagno intorno al Cinquecento ognuno dei 12 comuni (Bagno, Careste, Castel Benedetto, Facciano, Montegranelli, Poggio alla Lastra, Ridràcoli, Riopetroso, Rondinaia, San Piero, Selvapiana, Valbona) disponeva di almeno un mulino comunitativo la cui conduzione veniva annualmente sottoposta a gara pubblica a favore del migliore offerente; a quell’epoca nell’area si registrano assegnazioni per 230 bolognini. La manutenzione poteva essere a carico del comune o del mugnaio. Alla fine del Settecento l’attività riformatrice leopoldina eliminò il regime di monopolio comunitativo introducendo la possibilità per i privati di costruire altri mulini in concorrenza produttiva, cui seguì un progressivo disinteresse comunale con riduzione dell’affitto annuale dei mulini pubblici fino alla loro privatizzazione. Nell’Ottocento, con la diffusione dell’agricoltura fino alle più profonde aree di montagna, vi fu ovunque una notevole proliferazione di opifici. La Valle delle Celle già dal Cinquecento si distaccò dal Comune di Corniolo, preferendo dipendere direttamente da Firenze; pertanto, la comunità locale faceva capo al Molino delle Celle, che pare già esistente, comunque documentato nel Settecento. Nell’Ottocento fu impiantato il nuovo Molino delle Celle che usurpò il nome all’altro più antico, di conseguenza venendo detto Molino di Sopra, ma dagli Anni ’30 del Novecento la crisi del sistema socio-economico agro-forestale ebbe come conseguenza l’esodo dai poderi e il progressivo abbandono dell’attività molitoria, che qui incise totalmente, mentre le relative costruzioni hanno avuto un riutilizzo colonico fin verso gli Anni ’70, come documentato dal censimento dell’ex A.R.F. (v. nota seguente). Tra gli Opifici a forza idraulica (def. I.G.M.) posti sul Bidente delle Celle oltre ai citati è da ricordare il Molino del Fornello, documentato solo nel XIX secolo.

- In base alle note tecniche dell’I.G.M. se in luogo dell’anteposta l’abbreviazione “C.”, che presumibilmente compare quando si è manifestata l’esigenza di precisare la funzione abitativa, viene preferito il troncamento “Ca” deve essere scritto senza accento: se ne deduce che se compare con l’accento significa che è entrato nella consuetudine quindi nella formazione integrale del toponimo. Inoltre, le pratiche scritturali manuali della cartografia storica di minimizzazione della copertura della mappa con la toponomastica prevedevano che tra l’abbreviazione “C”, l’interpunzione e la parola seguente non vi fossero interspazi, aspetto superato dalle meno ingombranti tecniche grafiche moderne, fino agli automatismi dell’odierna cartografia digitale.

- Negli scorsi anni ’70, seguito del trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione Emilia-Romagna, gli edifici compresi nelle aree del Demanio forestale, spesso in stato precario e/o di abbandono, tra cui Partinico, divennero proprietà dell’ex Azienda Regionale delle Foreste (A.R.F.); secondo una tendenza che riguardò anche altre regioni, seguì un ampio lavoro di studio e catalogazione finalizzato al recupero ed al riutilizzo per invertire la tendenza all’abbandono, per Partinico senza successo. Con successive acquisizioni il patrimonio edilizio del demanio forlivese raggiunse un totale di 492 fabbricati, di cui 356 nel Complesso Forestale Corniolo e 173 nelle Alte Valli del Bidente. Circa 1/3 del totale sono stati analizzati e schedati, di cui 30 nelle Alte Valli del Bidente. Il materiale è stato oggetto di pubblicazione specifica.

RIFERIMENTI

AA. VV., Dentro il territorio. Atlante delle vallate forlivesi, C.C.I.A.A. Forlì, 1989;

AA. VV., Il Casentino, Octavo Franco Cantini Editore, Comunità Montana del Casentino, Firenze-Ponte a Poppi 1995;

AA. VV., Il luogo e la continuità. I percorsi, i nuclei, le case sparse nella Vallata del Bidente, Catalogo della mostra, C.C.I.A.A. Forlì, Amm. Prov. Forlì, E.P.T. Forlì, Forlì 1984;

AA.VV., Indagine sulle caratteristiche ambientali suscettibili di valorizzazione turistico-culturale delle vallate forlivesi. Repertorio, C.C.I.A.A. Forlì, 1982;

C. Beni, Guida illustrata del Casentino, Brami Edizioni, Bibbiena 1998, rist. anast. 1^ Ed. Firenze 1881;

G.L. Corradi (a cura di), Il Parco del Crinale tra Romagna e Toscana, Alinari, Firenze 1992;

M. Ducci, G. Maggi, B. Roba, “Le vive travi” e i loro cammini nel Parco e nella storia, Monti editore, Cesena 2024;

M. Foschi, P. Tamburini, (a cura di), Il patrimonio edilizio nel Demanio forestale. Analisi e criteri per il programma di recupero, Regione Emilia-Romagna A.R.F., Bologna 1979;

A. Gabbrielli, E. Settesoldi, La Storia della Foresta Casentinese nelle carte dell’Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze dal secolo XIV° al XIX°, Min. Agr. For., Roma 1977;

M. Gasperi, Boschi e vallate dell’Appennino Romagnolo, Il Ponte Vecchio, Cesena 2006;

N. Graziani (a cura di), Romagna toscana, Storia e civiltà di una terra di confine, Le Lettere, Firenze 2001;

D. Mambrini, Galeata nella storia e nell’arte, Tipografia Stefano Vestrucci e figlio, Bagno di Romagna 1935 - XIII;

A. Polloni, Toponomastica Romagnola, Olschki, Firenze 1966, rist. 2004;

Pro Loco Corniolo-Campigna (a cura di), Corniolo, storia di una comunità, Grafiche Marzocchi Editrice, Forlì 2004;

Scuola media G.Galilei, LE VIE DEL PANE – I MULINI DELL’ALTO BIDENTE, Collana “SCUOLA E TERRITORIO” – Vol. II – Giugno 1997, S.Sofia;

P. Zangheri, La Provincia di Forlì nei suoi aspetti naturali, C.C.I.A.A. Forlì, Forlì 1961, rist. anast. Castrocaro Terme 1989;

Carta Escursionistica scala 1:25.000, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, S.E.L.C.A., Firenze

Parco nazionale delle foreste casentinesi. Carta dei sentieri 1:25.000, N.20, Monti editore, 2019;

URL https://www.alpeappennina.it;

Regione Toscana – Progetto CASTORE – CAtasti STOrici REgionali;

Carta della Romagna Toscana e Pontificia: URL http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_scheda_dettaglio.jsp?imgid=10910;

G. Inghirami, Carta Geometrica della Toscana, 1830;

Carta Geometrica della Regia Foresta Casentinese: http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_scheda_dettaglio.jsp?imgid=11479;

Bozze di mappe catastali della Foresta Casentinese e Campigna:

URL http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_scheda_dettaglio.jsp?imgid=11644;

URL http://www.popolidelparco.it/media/archivio-pietro-zangheri-zan098/;

URL https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/geositi/scheda.jsp?id=1619;

URL www.mokagis.it/html/applicazioni_mappe.asp.

Testo di Bruno Roba. - La Valle delle Celle è facilmente raggiungibile dalla S.P. 4 del Bidente percorrendo circa 5 km della Pista di servizio SP 4 del Bidente-Poderone-Pian del Grado, in parte sconnessa e ripida. Al bivio si può osservare il geosito Linea delle Mandriacce a Pian del Grado. La rotabile costeggia il geosito Le Mandriacce giungendo, dopo circa 450 m, alla breve ed evidente deviazione per il sito di Poderina. Dopo altri 150 m si trova il bivio del Poderone, da cui si osserva la parte del geosito attraversata dal Fosso delle Mandriacce. Proseguendo per altri 950 m, appena superato il fabbricato di Mandriacce, oltre un cancello per il bestiame inizia il crinaletto da percorrere per circa 900 m prima in salita con tracce di pista seguendo una vecchia recinzione in filo spinato dell'ARF quindi in discesa aggirando il poggio e superando la recinzione in corrispondenza di cippo confinario (WGS84 43° 53’ 32” N / 11° 44’ 59” E), oltre la quale si ritrova la mulattiera della vecchia Via di Partinico che discende ripida e porta ai ruderi occultati da una fitta vegetazione, da qui la mulattiera prosegue netta la discesa per altri 500 m fino al guado del Bidente presso lo sbocco del Fosso di Coloreta, dove si nota il prosieguo sull’altro versante e si intuiscono alcuni probabili siti del mulino; per esperti.

Le foto sono state scattate da Bruno Roba, che ha anche inserito i testi, e qui riprodotte su autorizzazione dell'autore.

00a1 - 00a2 - 00a3 - Dalla S.F. di Giogo di Castagno, scorci panoramici e ravvicinati dello sviluppo della valle del Bidente delle Celle e delle Ripe Toscane dove tra l’altro si nota l’ultima pendice del crinale di Partinico che converge sul fondovalle dove sbocca il Fosso di Coloreta e molto probabilmente si trovava il Molino del Fornello (7/10/17).

00b1 - 00b2 - Dalla sella del Pianellone sulla Costa Poggio dell’Aggio Grosso, attraversata dal Sentiero del Satanasso, si nota l'intero sviluppo del crinale di Partinico (è segnalato il podere) fino al fondovalle del Fornello (31/10/17).

00c1 – 00c2 - 00c3 – Dal sentiero 261 sulle Ripe Toscane, veduta del crinale di Partinico che converge sul Bidente delle Celle in un complesso contesto di coste e dorsali, delimitando la confluenza del Fosso di Coloreta presso i meandri fluviali dove probabilmente si trovava il Mulino del Fornello (11/09/16).

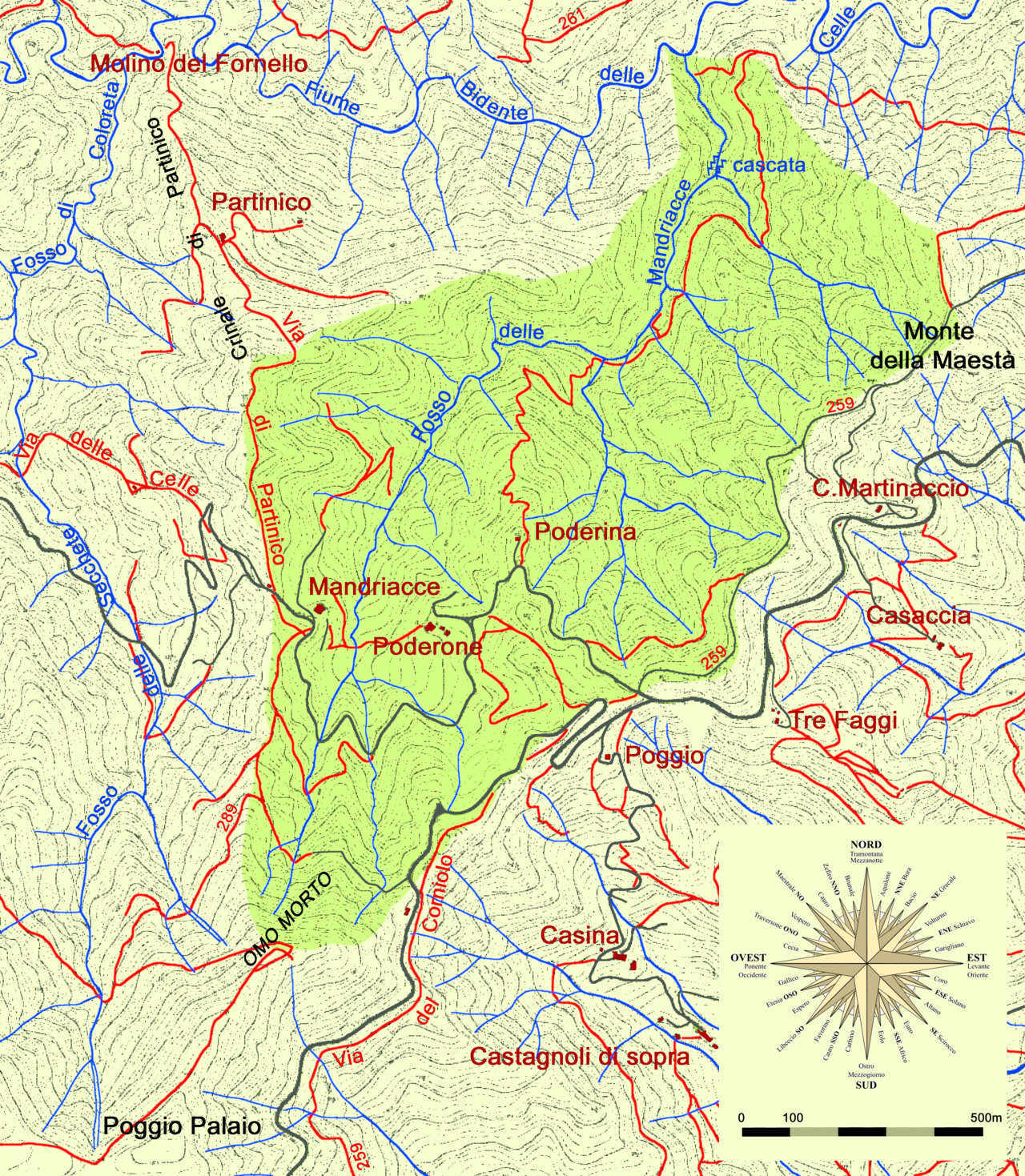

00d1 – Schema da cartografia moderna del bacino idrografico della Valle del Fosso delle Mandriacce.

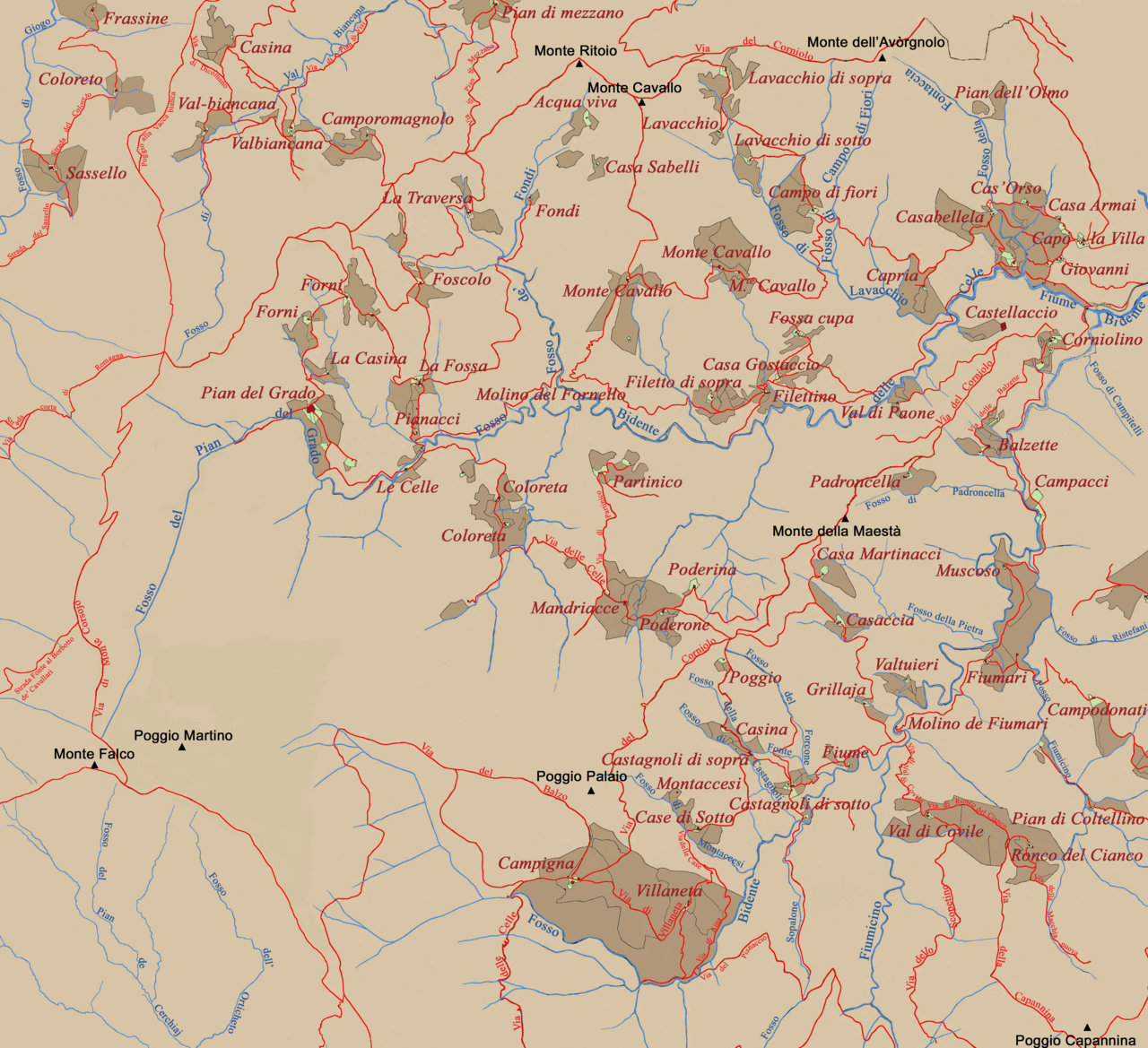

00d2 – 00d3 - Schema di mappa da cartografia di inizio XIX secolo, con evidenziati gli assetti insediativi, idrografici ed infrastrutturali della valle del Bidente delle Celle e suoi affluenti, dove si possono notare i tracciati della viabilità antica e confronto schematico tra cartografia antica e moderna da cui si rilevano le modifiche planimetriche e alla viabilità intercorse nel periodo frapposto. La toponomastica riprende quella originale.

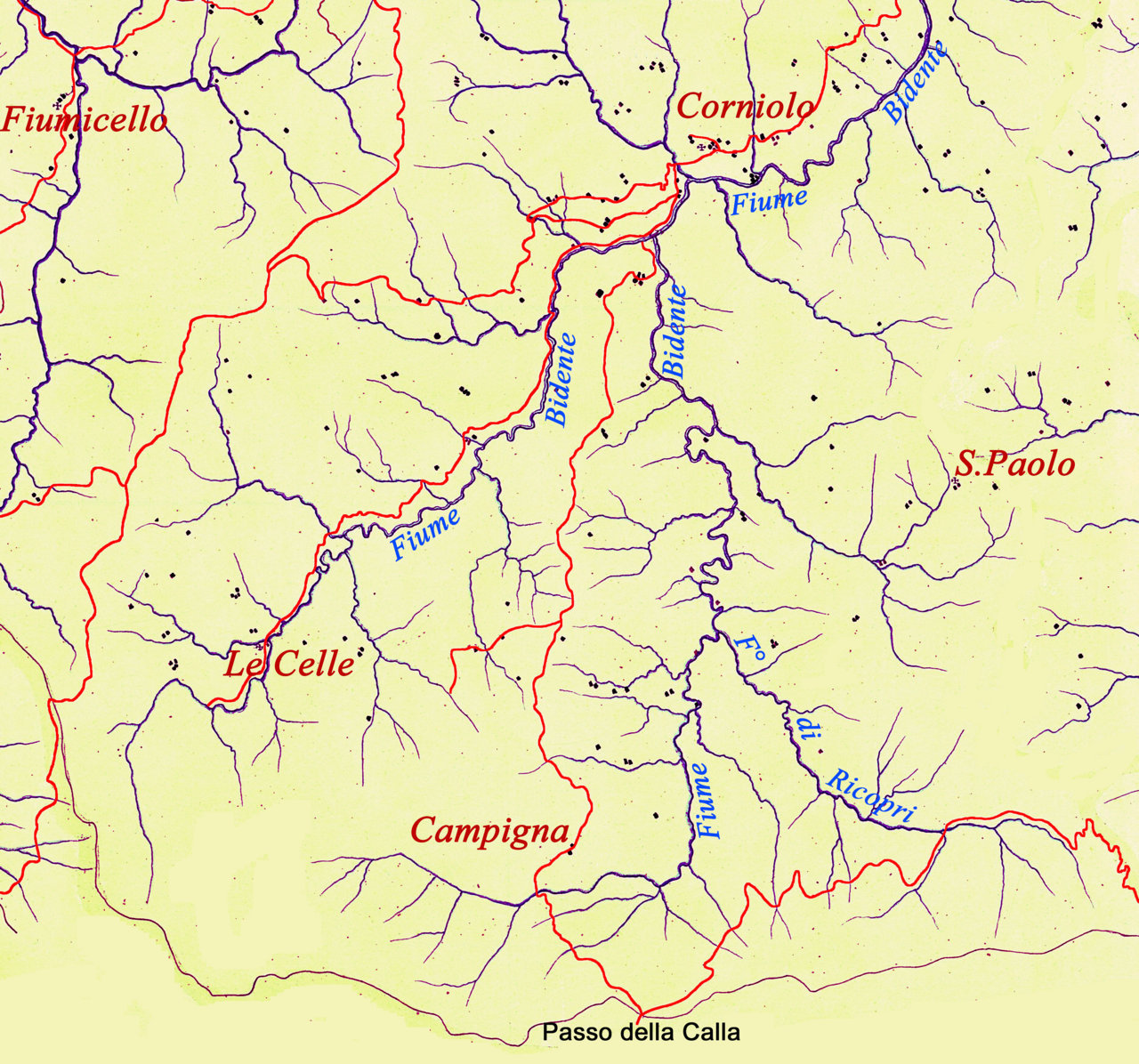

00d4 - Schema cartografico da mappa del XIX sec. che, nella sua essenzialità, riguardo la viabilità principale evidenziava esclusivamente i tracciati viari che da S.Sofia raggiungevano lo Spartiacque Appenninico, mantenendosi prossimi al fondovalle fino a Corniolo, poi risalendo sui crinali, nella valle giungendo fino a poco oltre Celle ma non a Pian del Grado.

00d5 - Mappa schematica dedotta da cartografia storica di inizio XX sec. evidenziante reticolo viario e idrografico precedente al completamento della viabilità provinciale.

00e1/00e8 – Oltre Partinico la mulattiera prosegue netta fino al Bidente, presso lo sbocco del Fosso di Coloreta nell’area anticamente detta del Fornello, dove si trova un guado ed il possibile sito del Molino del Fornello, probabilmente posto sull’altro argine del fiume come documentato dal Catasto toscano (27/02/19).