Sega di Mezzo

Testo di Bruno Roba (10/05/2018 - Agg. 25/04/24) - La Valle del Fiume Bidente di Campigna ad Est è delimitata da parte del contrafforte secondario che si distacca da Poggio Scali e che subito precipita ripidissimo disegnando la sella di Pian del Pero, serpeggiante evidenzia una sequenza di rilievi (i Poggi della Serra e Capannina, l’Altopiano di S.Paolo in Alpe, Poggio Squilla, Ronco dei Preti e Poggio Collina, per terminare con Poggio Castellina) fino a digradare presso il ponte sul Fiume Bidente di Corniolo a monte di Isola, costretto dalla confluenza del Fiume Bidente di Ridràcoli nel Fiume Bidente di Corniolo. Da Poggio Squilla si distacca una dorsale secondaria che, declinando a Nord, dopo il picco di Poggio Aguzzo precipita verso Corniolo con sproni puntati su Lago così completando la chiusura della valle. La sua testata si estende a ridosso delle maggiori quote dello Spartiacque Appenninico (quale parte della c.d. bastionata di Campigna-Mandrioli), caratterizzate dalle fortissime pendenze modellate dall’erosione, con formazione di profondi fossi e canaloni fortemente accidentati talvolta con roccia affiorante, come le Ripe di Scali, il Canale o Canalone del Pentolino, le Ripe della Porta e le Ripe di Pian Tombesi, oltre al distacco dello spessore detritico superficiale, conseguente crollo dei banchi arenacei e lacerazione della copertura forestale.

In dx idrografica il Bidente riceve le acque provenienti dallo Spartiacque dei Fossi dell'Antenna, delle Bruciate, della Corbaia, della Ghiraia, della Ruota e del Fiumicino, uno dei suoi maggiori affluenti, a sua volta alimentato da un’ampia ramificazione idrografica, ovvero i Fossi della Fonte del Raggio già della Fonte del Raggiomozzo, delle Cullacce, della Porta, mentre i Fossi di Ricopri e di Poggio Scali, già del Canale del Pentolino, costituiscono le sue sezioni più alte; alcuni sono interni alla Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino: «I torrenti principali che attraversano la Riserva sono (da Ovest a Est): Sottobacino Bidente di Campigna - Fosso della Porta delle Cullacce, affluente di sinistra del F. di Ricopri - Fosso delle Cullacce, affluente di destra del F. d. Porta d. Cullacce - Fosso del Pentolino, affluente di sinistra del F. di Ricopri - Fosso di Ricopri - Fosso di Poggio Scali, costituente la sezione più alta del F. di Ricopri. […]» (A. Bottacci, P. Ciampelli, a cura di, 2018, p. 27, cit.). Una vena del Fosso della Fonte del Raggio alimenta la Fonte del Raggio, posta al km 4+500 della Strada delle Cullacce e restaurata nel 1977 a cura dell’Amm.re Padula, come da incisione con logo felino.

I Fossi delle Cullacce e della Fonte del Raggio, insieme ai Fossi della Ghiraia e della Ruota, separano tre imponenti dorsali che si staccano dallo Spartiacque, la Costa di Poggio Termini, già Poggio alla Ghiraia, la Costa Poggio del Ballatoio, forse già Poggio Piano e la costa detta Le Cullacce, in particolare dalle varie cime e pieghe in cui si esso articola: Il Poggione, già Poggio Seghettino, il Crino delle Mandre (O. Bandini, G. Casadei, G. Merendi, 1986, p. 116, cit.) o Raggio Lungo, le Ripe di Pian Tombesi e Poggio Pian Tombesi. Di seguito, le vaste ramificazioni del Fosso delle Cullacce si attestano sul Raggio Lungo e sulle Ripe di Pian Tombesi. Dai Poggi Pian Tombesi, della Bertona (toponimo in uso nel XIX secolo) e Scali si staccano altrettante imponenti dorsali che racchiudono l’ampio “delta” in cui si frangia il Fosso della Porta nell’attestarsi sulle Ripe della Porta, mentre la stretta ramificazione di origine del Fosso di Poggio Scali, comprendente la profonda incisione del Canale del Pentolino si attesta sulle Ripe di Scali.

Il versante orientale del bacino idrografico del Fosso del Fiumicino è delimitato dal tratto iniziale del contrafforte secondario compreso tra Poggio Scali e Poggio Capannina, da cui si stacca la dorsale secondaria che dopo Poggio Ricopri termina con Poggio di Montali (toponimo in uso nel XIX secolo) e gli sproni che obbligano il fiume alle tortuose circonvoluzioni di Fiumari, alle quali contribuiscono le ultime pendici della Costa Poggio del Ballatoio e della Costa Poggio Termini, limite del versante occidentale, tra le quali si interpone il Fosso della Fonte del Raggio.

La CTR assegna all’intera asta torrentizia il medesimo idronimo Fosso del Fiumicino, dalle Ripe di Scali allo sbocco nel Bidente poco a monte del suo attraversamento con il moderno Ponte Giovannone, quasi di fronte alla Chiesa di S. Agostino e presso il Molino di Fiumari. Nella cartografia storica al tratto di origine detto Fosso del Canale del Pentolino fa seguito il Fosso di Ricopri successivamente alla confluenza del Fosso della Porta o del Fosso delle Cullacce, mentre il Fiumicino ha inizio a seguito della confluenza del Fosso della Fonte del Raggio, con uno spettacolare salto di quota. La toponomastica storica, come sopracitato, è sostanzialmente confermata dalla Carta della Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino (A. Bottacci, P. Ciampelli, a cura di, 2018, p. 31, cit.), in base alla quale la sezione più alta è il Fosso di Poggio Scali, mentre il Canale del Pentolino è limitato ad un suo notissimo e precipitoso ramo.

Per l’inquadramento territoriale v. schede Valle del Bidente di Campigna, Fiume Bidente di Campigna e Fosso del Fiumicino.

L’area e i crinali circostanti in passato erano interessati da stretti ed impervi percorsi utilizzati a scopo militare, per transiti commerciali e per le attività boschive. La prima cartografia storica, ovvero il dettagliato Catasto Toscano (1826-34 – scala 1:5000), la schematica Carta della Romagna Toscana Pontificia (1830-40 – scala 1:40.000), le prime edizioni della Carta d’Italia dell’I.G.M. (1893-94 – scala 1:50.000; 1937 – scala 1:25.000), da integrare per la classificazione storica del Bidente con le Bozze di mappe catastali della Foresta Casentinese e Campigna (1808-1830 – scala 1:5000) e la Carta Geometrica della Regia Foresta Casentinese (1850 – scala 1:20.000), consente di conoscere, tra l’altro, il tracciato della viabilità antica che riguardava la Valle di Campigna. Tra le altre, le c.d. vie dei legni, o Strade dette dei legni per il trasporto dei medesimi (così riportate nella Carta Geometrica) utilizzate per il trasporto del legname fino al Porto di Badia a Poppiena a Pratovecchio, attraverso i valichi appenninici tosco-romagnoli. Oltre alla Strada delle Cullacce, in effetti di epoca moderna, probabilmente risalente al 1938 (come farebbe ipotizzare la data incisa sotto la nicchia della Fonte alla Madonnina - la seconda cifra è poco leggibile) e rientrante nel piano di modernizzazione della viabilità forestale che in 25 anni - dal ‘14 al ‘39 - ha portato alla costruzione di 57,1 Km di strade rotabili, interrotto dal ’39 al ’48 ma ampiamente ripreso nel dopoguerra (F. Clauser, 1962, p.249, cit.), tra le vie che interessano i bacini idrografici in questione, specificamente elencate nel sopracitato contratto di vendita del 1857, con cui le foreste passarono dall’Opera del Duomo di Firenze alle Reali Possessioni, si trova la via che da Poggio Scali scende a Santa Sofia passando per S. Paolo in Alpe: «Una vastissima possessione la quale […]. E’ intersecato da molti burroni, fosse e vie ed quella che percorre il crine, dall’altra che conduce dal Casentino a Campigna e prosegue per Santa Sofia, dalla cosidetta Stradella, dalla via delle Strette, dalla gran via dei Legni, dalla via che da Poggio Scali scende a Santa Sofia passando per S. Paolo in Alpe, dalla via della Seghettina, dalla via della Bertesca e più altre.» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 163-164, cit.).

Tra le vie dei legni individuate all’inizio del XX secolo dal Direttore generale delle Foreste, al Ministero di Agricoltura, A. Sansone, nella relazione sullo stato delle foreste demaniali (cit.) è citata la via della Sega, che da Pian del Pero, pel fosso delle Culacce, porta alla Calla e da qui a Pratovecchio, funzionale all’utilizzo forestale del versante orientale del Corniolo, documentata anche nelle Bozze di mappa dove, nel tratto iniziale tra il Passo della Calla e il crinale di Costa Poggio Termini (dove si attestano i fossi sopracitati) viene descrittivamente denominata Antica via dei legni detta Via dei Muri ora inservibile, ed è confermata la via del Poggio, che da S. Sofia, per S. Paolo in Alpe e Pian del Pero, sale a Poggio Scali, nelle Bozze di mappa denominata nel tratto alto Strada del Poggio Scali e nel Catasto toscano Via di Scali.

Oltre alla Via di Scali, strada di crinale che correva lungo il limite orientale della valle, la viabilità più antica interessante questo territorio, di origine preromana, percorreva il crinale insediativo di Corniolino; ben infrastrutturata e conservante ancora notevoli tratti di selciato naturale, seguendo la morfologia sopra descritta, superata la sella di Tre Faggi risaliva verso il Monte Gabrendo, giungendovi o dopo una più agevole deviazione dalle Mandracce o per via più diretta sfruttando le balze di Costa Poggio dei Ronchi e Omo Morto ed in ultimo insinuandosi verso Poggio Palaio per ridiscendere verso Campigna tramite la Via del Balzo o sul versante opposto verso Stia: si tratta dell’antica Stratam magistram, la strada maestra romagnola o Via Romagnola che iniziava a Galeata, l’antica Mevaniola. L’inizio del tratto alto-bidentino di questo antico tracciato è facilmente individuabile presso Lago (almeno nello sviluppo posteriore alla fine del XVII sec., successivo alla sopracitata rimodellazione post-lacustre). Tramite il Ponte di Fiordilino, struttura dalla poetica denominazione sul Bidente delle Celle ripresa dal nome di un adiacente fabbricato distrutto dalla frana (rimangono i resti dell’imposto dell’arco, con qualche concio inclinato di innesto, corrispondenti alla struttura del XV sec. ricordata dalla saggistica - AA.VV., 1982, p. 188, cit. - posti a fianco del ponte moderno), la via antica si inerpicava subito sull’erta rocciosa in allineamento al ponte stesso, come documentato dal Catasto toscano, ma poi deviava fino a rasentare il Bidente quindi proseguiva a mezzacosta verso l’abitato di Corniolino, raggiungendolo presso la Chiesa/Hospitale di S. Maria delle Farnie. Evidenti resti della muratura di sostegno di questo tratto viario si notano poco sopra la provinciale, a 200 m dal ponte di Lago. Superato Corniolino, presso un tornante della S.P. a circa 2 km da Lago, si ritrova il tracciato antico (sent. 259 CAI) che si inerpica verso il Castellaccio poi prosegue sul crinale sfruttando le gradonate di estesi affioramenti rocciosi, dove sono evidenti le tipiche alternanze di arenarie e marne formanti cornicioni sporgenti fratturati a “denti di sega”.

Presso Corniolino si innestava il percorso di fondovalle da Corniolo a Campigna che scendeva al Bidente (oggi intercettato dalla S.P. del Bidente a circa 500 m da Lago, dove è stato riutilizzato come accesso di un recente insediamento) superandolo grazie al Ponte dei Ladroni o del Ladrone o della Madonna, in muratura di pietrame ad arco a sesto ribassato, risalente al 1906 e sostituente quello precedente in legno (documentato fino dal ‘600 e cosiddetto a causa di un bandito noto come il ladrone che imperversava nella zona), che però si trovava circa 80 m più a monte, come risulta dal confronto con il Catasto toscano. Il ponte è stato segnalato dal Segretariato Regionale del Ministero della cultura dell’Emilia-Romagna nel portale https://www.tourer.it/. Dopo un breve tratto ancora integro e percorribile fino al moderno Ponte Ilario, datato 1969 e privo di interesse tipologico, la mulattiera procedeva in prossimità del fiume secondo un percorso diverso dalla strada forestale (iniziata negli anni 1966-67), che risale transitando poco sotto Campacci, oggi C. Campaccio. L’antico tracciato infatti giungeva fino al sito di un altro fabbricato che, benché anonimo, era evidentemente destinato a mulino già in base all’evidente rappresentazione di inizio ‘800 del lungo berignale o gora per il prelievo dell’acqua e del bottaccio di accumulo della stessa, confermata dalla simbologia (ruota dentata) dell’Opificio a forza idraulica della Carta d’Italia I.G.M. del 1894. Nella successiva mappa del 1937 il definibile Mulino di Campacci, perse le sue funzioni originarie, è ormai rappresentato come semplice fabbricato. Oggi questa parte di tracciato è stata riutilizzata come strada di servizio per raggiungere le opere di imbrigliamento idraulico dei rami bidentini a favore dell’invaso di Ridràcoli e una moderna stazione di pompaggio ne occupa il sito. Oltrepassato Campacci, il tragitto antico prima attraversava il Fosso del Fiumicino di S. Paolo con una pedanca documentata, oggi sostituita dal Ponte Cesare, oltre il quale si inerpicava verso Casa Moscoso, la rasentava dal lato Est (praticamente dietro l’annesso posto accanto al suo attuale accesso stradale) e poco dopo, attraversato il sito oggi occupato della rotabile, scavalcava la sella di Case Fiumari dirigendosi verso il Molino di Fiumari e Campigna, dove giungeva tramite la ripida Via di Villaneta (oggi sent. 243 CAI). Presso Fiumari (di sopra) si innestava la via che si inerpicava fino a S. Paolo in Alpe tramite Campodonatino e Campodonato, nonostante le caratteristiche di mulattiera classificata nel XX sec. come Strada Com.le Corniolo-Fiumari-S.Paolo, mentre Casa Perinaia e Pian del Coltellino/Fosso del Nespolo, facenti parte del Popolo di S. Paolo, all’inizio del XIX secolo risultano collegati solo con l’insediamento religioso di appartenenza tramite una ripida mulattiera di cui non rimane traccia, così come degli stessi insediamenti. Un tracciato secondario di crinale, distinto in sequenza nella Via di Val di Covile, Via di Ronco del Cianco e Via della Capannina, percorreva la dorsale Poggio di Montali-Poggio Ricopri-Poggio Capannina, mentre varie diramazioni digradavano verso i fondivalle, tra cui la Via dello Scopetino scendeva verso il Fosso di Ricopri/Fiumicino.

L’altopiano di S. Paolo in Alpe, nei documenti dell’archivio dell’Opera del Duomo di Firenze detto Poggio di S. Paolo in Alpe, costituiva confine delle proprietà dell’Opera senza farne parte, che giungevano a comprendere i poderi di Val di Covile e Ronco del Cianco, come documentato fin dal 1545: «[…] dei livelli che l’Opera teneva in Romagna […] se ne dà ampio conto qui di seguito […] 1545 […] – Una presa di terra detta i Ronchi del Cianco e una detta Val di Covile sono some 13 per la Val di Covile, e per il Ronco del Cianco, che va fino al Fossato del Ronco del Conte, sono some 24» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 149, 150, cit.).

Per essere particolarmente impervia e difficilmente raggiungibile la parte montana dell'area non fu interessata dall’infrastrutturazione turistica postbellica del comprensorio di Campigna, laddove fortunatamente fu evitato lo «[…] scempio urbanistico minacciato nelle due località di Campigna e Badia Prataglia.» (F. Clauser, 2016, p. 72, cit.), diretto «[…] ad ottenere una ben più alta e deleteria incidenza di strade, ville e negozi all’interno della foresta (richiesta della creazione di un villaggio turistico in Campigna).» (P. Bronchi, 1985, p. 109, cit.), con la costruzione della prima pista sciistica dal Monte Gabrendo ai Prati della Burraia, risalente agli anni 1952/55, cui seguirono l’impianto di risalita collegato alla prima stazione invernale del luogo, oggi Chalet Burraia, struttura nata negli Anni ’30 come servizio per escursioni appenniniche (impianto poi abbandonato e definitivamente smantellato nel 2016 con riqualificazione dell’area), e nel 1958 l’impianto Sodo dei Conti/Fangacci.

Gli unici fabbricati dell’area montana orientale del Corniolo consistono pertanto in ricoveri per boscaioli. Sul crinale che separa i bacini idrografici dei Fossi di Poggio Scali e delle Macine si trovano i resti dell’ex-rifugio di Pian del Pero, nella Carta d’Italia I.G.M. di impianto (1894), comparente con il toponimo C. Pian del Pero (Casa Pian del Pero), mentre una recente edizione di cartografia escursionistica riporta il toponimo dell’ex rifugio accanto al simbolo dei ruderi, abbandonato per essersi trovato all’interno della Riserva di Sasso Fratino: «All’interno della Riserva non sono presenti manufatti, ad eccezione dell’ex rifugio di Pian del Pero, attualmente inutilizzato, e di alcune strutture viarie nelle aree di ampliamento.» (A. Bottacci, P. Ciampelli, a cura di, 2018, p. 28, cit.). Sul versante di Poggio Capannina appartenente al versante del bacino del Fosso di Ricopri esterno alla Riserva si trovano i resti di un ridottissimo ricovero (monoposto) ancora efficiente poi i resti di un ricovero maggiore, che nel recente passato veniva ricordato come Casetta, entrambi descritti nell’ambito del medesimo percorso: «[…] lasciando il crinale, si evita la diramazione che sale a Poggio Capannina per continuare su un largo sentiero che taglia il pendio sotto il Poggio medesimo a mezza costa. […] dopo aver superato una capanna in sasso, ad una biforcazione. Lasciato a destra il sentiero che scende alla Casetta ci si immette in un sentierino che risale […] sulla strada Corniolo-Lama […]» (O. Bandini, G. Casadei, G. Merendi, 1986, p. 127-128, cit.). Quest’ultimo, perfettamente riconoscibile nella sua consistenza mostra (incoerenti) tracce di un suo moderno riutilizzo consistenti in lastre ondulate di copertura poste ad integrazione delle fatiscenze. Ulteriore fabbricato dell'area montana è il Rifugio Ballatoio, posto sulla Costa Poggio del Ballatoio, comparente nella Carta d’Italia I.G.M. (1937) con il toponimo Casetta: oggetto di attento restauro a scopo escursionistico, è posto presso l’incrocio tra il sentiero di crinale ed uno degli importanti itinerari trasversali di antico utilizzo forestale, in parte corrispondente al Sent. 243 CAI, che mettevano in comunicazione Campigna con l’area di Ricopri. Negli scorsi Anni ’80 nell’area ancora si contavano inoltre (oggi scomparsi) un Rifugio Renzo lungo la pista in sx del Bidente tra il ponte in legno sotto Villaneta e Case di Sotto (forse riutilizzava l’antico Mulino di Campigna fino alla sua demolizione, ma è una supposizione) e un Rifugio del Raggio, posto lungo la Strada delle Cullacce a 200 m dall’omonima Fonte (O. Bandini, G. Casadei, G. Merendi, 1986, pp. 116-117, cit.). Un altro rudere è posto sull’argine del Fosso di Ricopri, poco prima della confluenza con il Fosso delle Cullacce da cui nasce il Fosso del Fiumicino, probabilmente in origine destinato a ospitare il ricovero di una sega idraulica (Sega di Mezzo). Si tratta di impianti documentati nel sito di Ricopri o Ricuopri fin dal XV secolo: «Si sa che nel febbraio 1444 fu concessa una sega sul fosso di Ridracoli verso Valbona […], un’altra fu concessa nel 1482 sul fiume di Ricopri […] utile a detta selva per la località e la via inaccessibile che è a circa quattro miglia […]. Una terza ancora […] sempre sul fiume di Ridracoli nel 1484, ed una quarta nello stesso anno sul fiume di Ricopri in luogo detto i Diaccioni; una quinta nel Pianazzone nel 1490 ed una sesta nel 1503 […], con tanto di edificio, […] sul fiume dell’Asticciola.» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 63-64, cit.). Alcuni di tali impianti erano documentati come Sega di Sotto, di Mezzo e di Sopra per essere collocate presso il “fiume di Ricopri”. Da un verbale di un’ispezione del 1652: «La terza parte delle selve dell’Opera succede sotto Campigna a levante e contiene […] Sega di Mezzo, Sega di sotto, Ricuopri […].» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 267, cit.) e da una relazione del 1672: «[…] e scendendo per Ricopri dalla Via di Scali verso la Docciola in quelle coste calando alla sega di sopra sino alla sega di mezzo per la via verso Vellaneta.» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 388, cit.). Dalla relazione di un’ispezione eseguita nel 1677 da funzionari dell’Opera si ha notizia dell’esistenza di una sega ad acqua a Campigna, nei pressi della cappella, ma questa doveva essere insufficiente per le necessità del momento e si indica la necessità di ripristinare almeno una delle tre seghe di Ricopri, da utilizzare per gli abeti difficili da trainare per dimensioni eccezionali, preferibilmente nel sito di “sega di mezzo”, che avrebbe anche fatto risparmiare gli abeti di Campigna: «Relazione della gita e visita […] descritta da esso Sig. Provveditore […]. ci incamminammo poi il lunedì mattina e arrivammo […]. In detto luogo di Campigna vi è una cappella da celebrarci la messa con tutti li paramenti sacerdotali et altro che vi bisogna. Non molto lontano di lì ancora si trova uno strumento idrolico di una sega la quale in tempo che ci è acqua a sufficienza sega i panconcelli che d’ordinario qua si vendono […]. La mattina di mercoledì andammo a visitare le macchie che si domandano di Ricopri luogo di grandissima tenuta dove vi sono grandissimi e grossissimi abeti ma molto difficili di cavarsi da quivi. In codesto luogo si considerò due posti dove altre volte erano state due seghe ad acqua conforme a quella di Campigna e si fece riflessione se fusse bene rimetterne su almeno una […].» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 320, 321, cit.). Da un ulteriore verbale dello stesso anno si confermano le insufficienze già rilevate e si formulano diverse opzioni operative: «Relazione della gita e visita […] descritta da me Ulisse Magnani Cancelliere […]. Lunedì 20 si partirono […] per la volta di Campigna[…]. Si riconobbe l’edificio della sega a acqua trovando essere in buon grado e parve dover far reflessione se si deva aggiungere altra simile sega o quivi sotto o altrove come parrà meglio giacché questa pare lavori poco e non faccia tanti panconcelli quanti potrebbe esitare […]. Mercoledì 22 […] si andò alla visita dell’abetia di Ricopri e suoi contorni passando il fiume di Campigna si arrivò al Borghicciolo e si salì a Crocicchi sino al fiume di Ricopri nel quale si riconobbe esservi già state anticamente tre seghe ad acqua e considerando che la sega ad acqua di Campigna non può resistere, come si disse sopra, a fare quel numero di panconcelli che bisognerebbe si considerò che sarebbe buon servizio dell’Opera rifare una quivi, massime per esserci grandissima quantità di abeti grossi buoni per panconcelli gia che per farvi travi sono troppo grosse e trascorse e impossibili quasi a potersi trainare e si risparmierebbero gli abeti di Campigna che perciò si ordinò al Ministro che facessi conoscere quale fusse il posto migliore e che spesa vi sarebbe per farla parendo che la sega di mezzo fusse molto opportuna.» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 325, 328, cit.).

La sega più antica di Campigna molto probabilmente era situata nei pressi dello sbarramento del Bidente, all’inizio dell’odierna Strada delle Cullacce, luogo infatti non lontano dalla cappella, come sopra documentato. Con lo spostamento più a valle si può immaginare posta nel sito evocativamente detto Il Porticciolo, fronteggiante I Tre Fossati, ancor oggi raggiunto con un buon tracciato viario. Anche i ruderi ancora visibili (oggi noti con il toponimo Capanna), evidenzianti un caratteristico arco, presso la confluenza del Fosso di Castagnoli e di fronte a quella del Fosso della Ruota, potrebbero avere un’attinenza in merito.

Dalle corrispondenze tra la Carta Geometrica, il Catasto toscano e quanto documentato, si rileva l’esistenza di una Via della Sega di Mezzo parallela al Fosso di Ricopri ed i sopracitati ruderi, come accennato, possono essere quantomeno attribuiti al ripristino sei-settecentesco della Sega di Mezzo, peraltro corrispondente al descritto percorso di quattro miglia (1 miglio = 1,650 km x km 6,6) di “via inaccessibile” evidentemente da Campigna, eventualmente costituente la «casetta o capanna […] che serve per comodità del condurre i legni […].» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 326, cit.), mentre le attrezzature idrauliche, prevalentemente lignee e deperibili, quindi ormai scomparse, sicuramente poggiavano su un basamento in pietrame i cui resti pare di riconoscere sulla sponda del fosso, presso la capanna. Peraltro, nella stretta lingua di terra che si interpone tra i Fossi delle Cullacce e di Ricopri nel loro confluire si notano resti di muratura di pietrame, attribuibili all’impianto del 1482. Riguardo la collocazione della Sega di Sotto, risalente al 1484, grazie alla cartografia ottocentesca si può individuare con certezza il sito di Diaccioni, posto subito a valle di Val di Covile in riva al Fiumicino. Il luogo, raggiunto da vari tracciati collegati alla viabilità principale dell’epoca, è caratterizzato da ampie aree idonee per l’accatastamento del legname, anche di grandi pezzature, attraversate dalle anse del fosso. Un’ansa presenta la particolarità di un breve canale tagliato parallelamente al fosso, con depositi di pietrame che paiono resti di sistemazioni spondali, facendo presumere che trattasi di opera artificiale di derivazione idraulica, eventualmente dotata di paratie, il tutto a servizio del probabile impianto della Sega di Sotto. La posizione della Sega di Sopra, “scendendo per Ricopri dalla Via di Scali … calando alla sega di sopra sino alla sega di mezzo per la via verso Vellaneta”, oltre che in luoghi non verificabili interni alla Riserva, è immaginabile presso gli attraversamenti del Fosso di Poggio Scali, già del Canale del Pentolino, raggiunti dalla Via della Sega di Mezzo, o in vari siti successivi verso valle. Anche riguardo la collocazione della Sega del Pianazzone, risalente al 1490, grazie alla cartografia ottocentesca si può individuare con certezza il sito di Pianaccione, posto nell’adiacente Valle del Fiumicino di S. Paolo, a valle di Poggio Capannina, sulle sponde di una delle ramificazioni del fosso, area oggi attraversata dagli stretti tornanti della Strada Vic.le Corniolino-S. Paolo in Alpe, a breve distanza dalla Fonte del Rospo, già ricompresa nel podere di Ronco del Cianco: «Di un solo e vasto tenimento di terre tutte giacenti in poggio si compone il podere […]. Questo si conosce per più e diverse denominazioni e vocaboli quali sono: […] Pianaccione […] E' molto intersecato dal Fosso principale detto il Pianaccione, dall'altro fosso delle Fontanelle […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 512, cit.). Riguardo gli impianti sul “fosso” o “fiume di Ridràcoli”, la genericità dell’indicazione non consente di precisarne la collocazione, mentre il sito dell’impianto posto su “fiume dell’Asticciola” non è verificabile trattandosi di luogo interno alla Riserva, salvo precisare che il Fosso dell’Asticciola, con tale idronimo comparente in una mappa del 1637 allegata ad una relazione del 1710 del provveditore dell’Opera del Duomo di Firenze (riproduzioni della mappa si trovano in A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 20, cit. e, a colori, in A. Bottacci, P. Ciampelli, a cura di, 2018, p. 35, cit.), nel Catasto toscano detto Fosso della Sega de Butteri, è oggi noto come Fosso dell’Acqua Fredda, nasce dall’area di Frana Nuova al limite di Sasso Fratino ed è un affluente del Fosso di Sasso Fratino, a sua volta affluente del Fosso delle Macine, poi di Campo alla Sega.

Gli impianti si ridussero ad uno solo tra ‘700 e ‘800 a seguito del progressivo e totale disimpegno della stessa Opera, in attesa dei miglioramenti introdotti dal Siemoni.

Per approfondimenti ambientali e storici si rimanda alle schede toponomastiche relative ad acque, rilievi e insediamenti citati.

N.B.: - Dopo la confisca del vasto feudo forestale da parte della Repubblica di Firenze a danno dei conti Guidi, l’alpe del Corniolo, la selva del Castagno e la selva di Casentino ovvero di Romagna che si chiama la selva di Strabatenzoli e Radiracoli tra il 1380 e il 1442 furono donate (il termine contenuto in atti è “assegnato in perpetuo”; A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 15-16, cit.) all’Opera del Duomo di Firenze in Romagna che, per oltre quattro secoli si riservò il prelievo del legname da costruzione e per le forniture degli arsenali di Pisa e Livorno, di quelli della Francia meridionale oltre che per l’ordine dei Cavalieri di Malta. Dopo la presa in possesso l’Opera aveva costatato che sia nei vari appezzamenti di terra lavorativa distribuiti in vari luoghi e dati in affitto o enfiteusi sia altrove si manifestavano numerosi disboscamenti (roncamenti) non autorizzati. Desiderando evitare nuovi insediamenti, dalla fine del 1510 intervenne decidendo di congelare e confinare gli interventi fatti, stabilendo di espropriare e incorporare ogni opera e costruzione eseguita e concedere solo affitti quinquennali. I nuovi confinamenti vennero raccolti nel “Libro dei livelli e regognizioni livellarie in effetti” che, dal 1545 al 1626 così costituisce l’elenco più completo ed antico disponibile. Altri elenchi e documenti utili si sono susseguiti nei secoli seguenti, fino ai contratti enfiteutici del 1818 e del 1840 con il Monastero di Camaldoli, contenenti una precisa descrizione dei confini e delle proprietà dell’Opera.

- La sega idraulica o “ad acqua” venne inventata da Villard de Honnecourt nel sec. XIII e Leonardo da Vinci ne studiò il funzionamento nel 1480. Già a metà del ‘400 sono documentati alcuni impianti in Casentino, in particolare una sega ad acqua a Camaldoli (i monaci sono stati sempre all’avanguardia nella lavorazione del legno) e due artigiani specializzati a Papiano (M. Massaini, 2015, cit.).

- Le “vie dei legni” indicano i percorsi in cui il legname, tagliato nella foresta, tronchi interi o pezzato, dal XV° al XIX° secolo veniva condotto prima per terra tramite traini di plurime pariglie di buoi o di cavalli, a valicare i crinali appenninici fino ai porti di Pratovecchio e Poppi sull’Arno, quindi fluitato per acqua, a Firenze e fino ai porti di Pisa e Livorno. Per approfondimenti, v. M. Ducci, G. Maggi, B. Roba, 2024, cit.

RIFERIMENTI

AA. VV., Dentro il territorio. Atlante delle vallate forlivesi, C.C.I.A.A. Forlì, 1989;

AA.VV., Indagine sulle caratteristiche ambientali suscettibili di valorizzazione turistico-culturale delle vallate forlivesi. Repertorio, C.C.I.A.A. Forlì, 1982;

O. Bandini, G. Casadei, G. Merendi, L'alto Bidente e le sue valli, Maggioli Editore, Guide Verdi, Rimini 1986;

A. Bottacci, P. Ciampelli (a cura di), La Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino, Reparto Carabinieri Biodiversità RCCB Pratovecchio, Pratovecchio-Stia 2018;

P. Bronchi, Alberi, boschi e foreste nella Provincia di Forlì e note di politica forestale e montana, C.C.I.A.A. di Forlì (a cura di), Nuova Cappelli, Rocca S. Casciano 1985;

F. Clauser, Romanzo Forestale – Boschi, foreste e forestali del mio tempo, LEF, Firenze 2016;

F. Clauser, Vie e mezzi di esbosco nelle foreste casentinesi, in: Monti e Boschi Rivista mensile del Touring Club Italiano, n.6 giugno 1962;

G.L. Corradi (a cura di), Il Parco del Crinale tra Romagna e Toscana, Alinari, Firenze 1992;

M. Ducci, G. Maggi, B. Roba, “Le vive travi” e i loro cammini nel Parco e nella storia, Monti editore, Cesena 2024;

A. Gabbrielli, E. Settesoldi, La Storia della Foresta Casentinese nelle carte dell’Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze dal secolo XIV° al XIX°, Min. Agr. For., Roma 1977;

M. Gasperi, Boschi e vallate dell’Appennino Romagnolo, Il Ponte Vecchio, Cesena 2006;

N. Graziani (a cura di), Romagna toscana, Storia e civiltà di una terra di confine, Le Lettere, Firenze 2001;

M. Massaini, Alto Casentino, Papiano e Urbech, la Storia, i Fatti, la Gente, AGC Edizioni, Pratovecchio Stia 2015;

M. Padula (a cura di), Le foreste di Campigna-Lama nell’Appennino tosco-romagnolo, Regione Emilia-Romagna, Bologna 1988;

A. Polloni, Toponomastica Romagnola, Olschki, Firenze 1966, rist. 2004;

A. Sansone, Relazione sulla Azienda del Demanio Forestale di Stato – 1° luglio 1910/30 luglio 1914, Roma 1915;

P. Zangheri, La Provincia di Forlì nei suoi aspetti naturali, C.C.I.A.A. Forlì, Forlì 1961, rist. anast. Castrocaro Terme 1989;

Carta Escursionistica scala 1:25.000, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, S.E.L.C.A., Firenze

Parco nazionale delle foreste casentinesi. Carta dei sentieri 1:25.000, N.20, Monti editore, 2019;

Regione Toscana – Progetto CASTORE – CAtasti STOrici REgionali;

Carta della Romagna Toscana e Pontificia: URL http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_scheda_dettaglio.jsp?imgid=10910;

G. Inghirami, Carta Geometrica della Toscana, 1830;

Carta Geometrica della Regia Foresta Casentinese: URL http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_scheda_dettaglio.jsp?imgid=11479;

Bozze di mappe catastali della Foresta Casentinese e Campigna: URL http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_scheda_dettaglio.jsp?imgid=11644;

URL http://www.popolidelparco.it/media/archivio-pietro-zangheri-zan098/;

URL https://www.tourer.it/;

URL www.mokagis.it/html/applicazioni_mappe.asp.

Testo di Bruno Roba - Sega di Sotto è raggiungibile dalla S.P. 4 del Bidente seguendo la rotabile S.Vic.le Corniolino-S. Paolo in Alpe, bivio per S.Agostino al km 35+100. Dalla sbarra che si trova dopo circa 6 km occorre superare Poggio Capannina trovando una sella che collega con Poggio della Serra. Appena passato il Poggio Capannina si trovano le tracce di un sentiero (bolli rossi) che scende seguendo un crinale verso il fondovalle del Fosso di Ricopri una breve deviazione consente di toccare i resti di Casetta (WGS84 43°51’36” N – 11°46’56” E). Da qui si scende liberi sul pendio verso il fosso, da seguire in direzione della confluenza del Fosso delle Cullacce, dove si trovano i resti perimetrali della muratura. Il luogo è raggiungibile anche da Ronco del Cianco seguendo il crinale fino a Poggio Ricopri, da cui una mulattiera discende lungo il versante di Poggio Capannina fino al capanno. I tracciati sono riportati in alcune edizioni di cartografia escursionistica.

Le foto sono state scattate da Bruno Roba, che ha anche inserito i testi, e qui riprodotte su autorizzazione dell'autore.

001a – 001b – Dal Sentiero degli Alpini (SA 301 CAI), sul contrafforte principale dai pressi del M. dell’Avòrgnolo, anche le giornate più nuvolose consentono di avere una vista dall’alto dei rilievi che delimitano l’ultimo tratto del Bidente di Campigna; oltre il Crinale del Corniolino si nota bene anche la parte del fondovalle dove l’arcuata dorsale distaccatasi da Poggio Capannina separa il Fosso Fiumicino di S. Paolo dal Fosso del Fiumicino mentre convergono sul Bidente, e la rotabile che risale verso S. Paolo in Alpe, particolarmente evidente in assenza di interventi di mitigazione paesaggistica, segna l’ultimo tratto di crinale prima di scomparire nell’incisione valliva (23/11/16).

001c/001f - Il panorama che si apre da Poggio Sodo dei Conti sui rilievi dell’Appennino romagnolo evidenzia la sequenza di dorsali e contrafforti che si sviluppano con prevalentemente parallelismo. In p.p. si evidenzia la continuità morfologica tra il primo tratto del contrafforte e il primo tratto della dorsale con l’allineamento Poggio della Serra-Poggio Capannina-Poggio Ricopri, la cui asimmetria delle giaciture dell’ambiente marnoso-arenaceo, pressoché parallelo allo spartiacque principale, pare dovuto a dislocazioni recenti lungo fratture sub verticali ipotizzabili anche per il Monte Penna, o Pian Tombesi sul versante toscano. Nel profondo del fondovalle del Fosso di Ricopri, seguendo la pendice di Poggio Capannina, è agevole immaginare la collocazione di Sega di Mezzo (22/12/11).

001g/001m - Da una cresta lungo la S.P. 4 del Bidente l’asse visivo è simile a quello da Poggio Sodo dei Conti, ma la quota inferiore e la distanza ravvicinata evidenziano la morfologia dell’intera dorsale; nelle ultime foto si evidenzia particolarmente l’incisione del Fosso di Poggio Scali che costituisce tratto iniziale del Fosso di Ricopri cui segue il Fosso del Fiumicino ed anche qui, alla base della pendice di Poggio Capannina, si notano bene le anse torrentizie dove si trovano i resti di Sega di Mezzo (26/03/12 – 11/02/16).

001n/001q - Risalendo sul Crinale del Corniolino e percorrendo il sentiero 259, sia da Tre Faggi sia dal lato del Castellaccio, si può notare la penetrazione nella valle della dorsale Poggio Capannina-Poggio Ricopri-Poggio di Montali e il condizionamento morfologico alla confluenza del Fosso Fiumicino di S. Paolo nel Bidente accentuato dalle ombre pomeridiane (30/11/16 - 13/12/16).

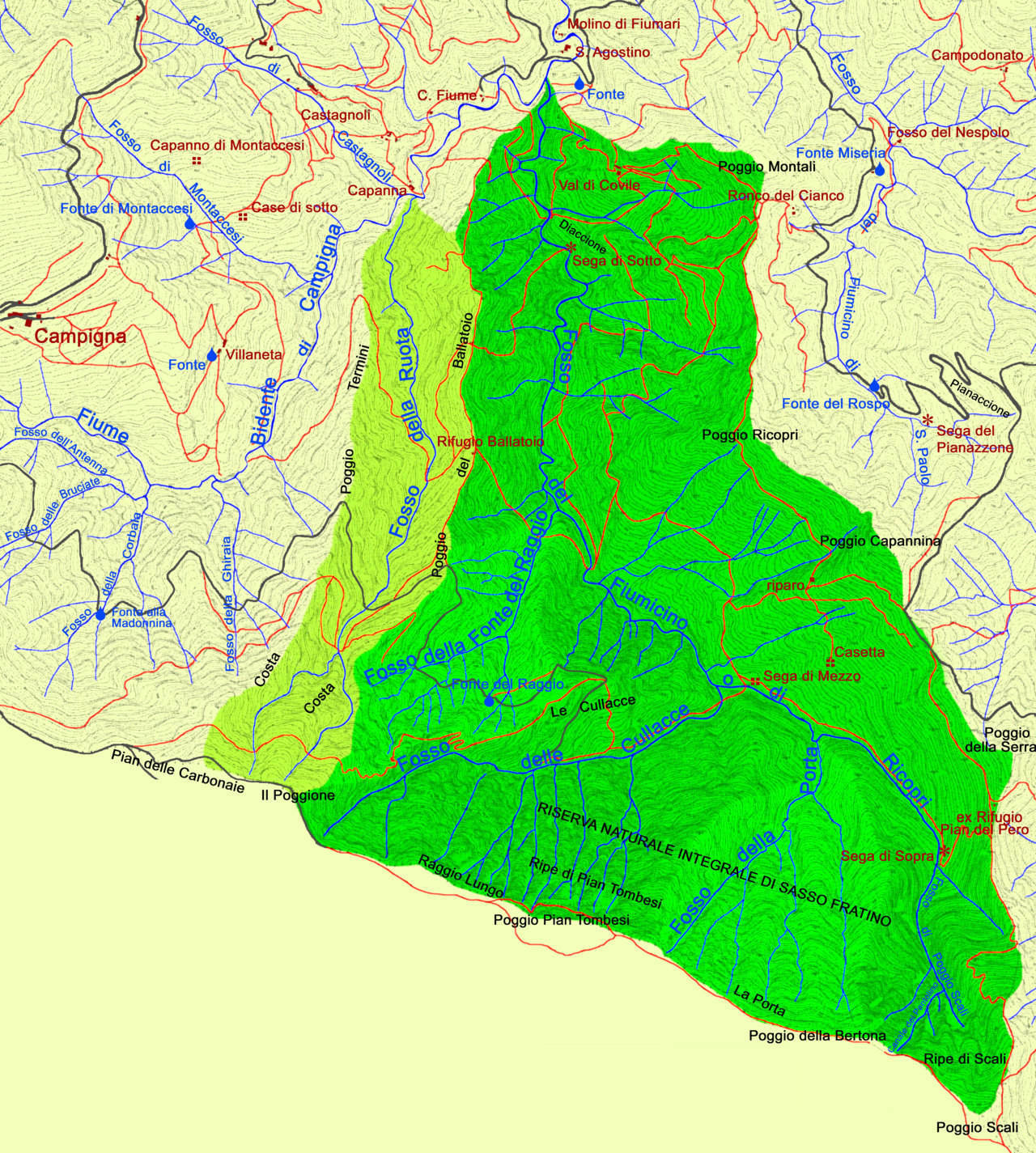

001r – Schema da cartografia moderna del bacino idrografico dei Fossi della Ruota e del Fosso del Fiumicino, con i suoi tratti alti di Ricopri e di Poggio Scali ed i suoi affluenti della Fonte del Raggio, delle Cullacce, della Porta e Canale del Pentolino.

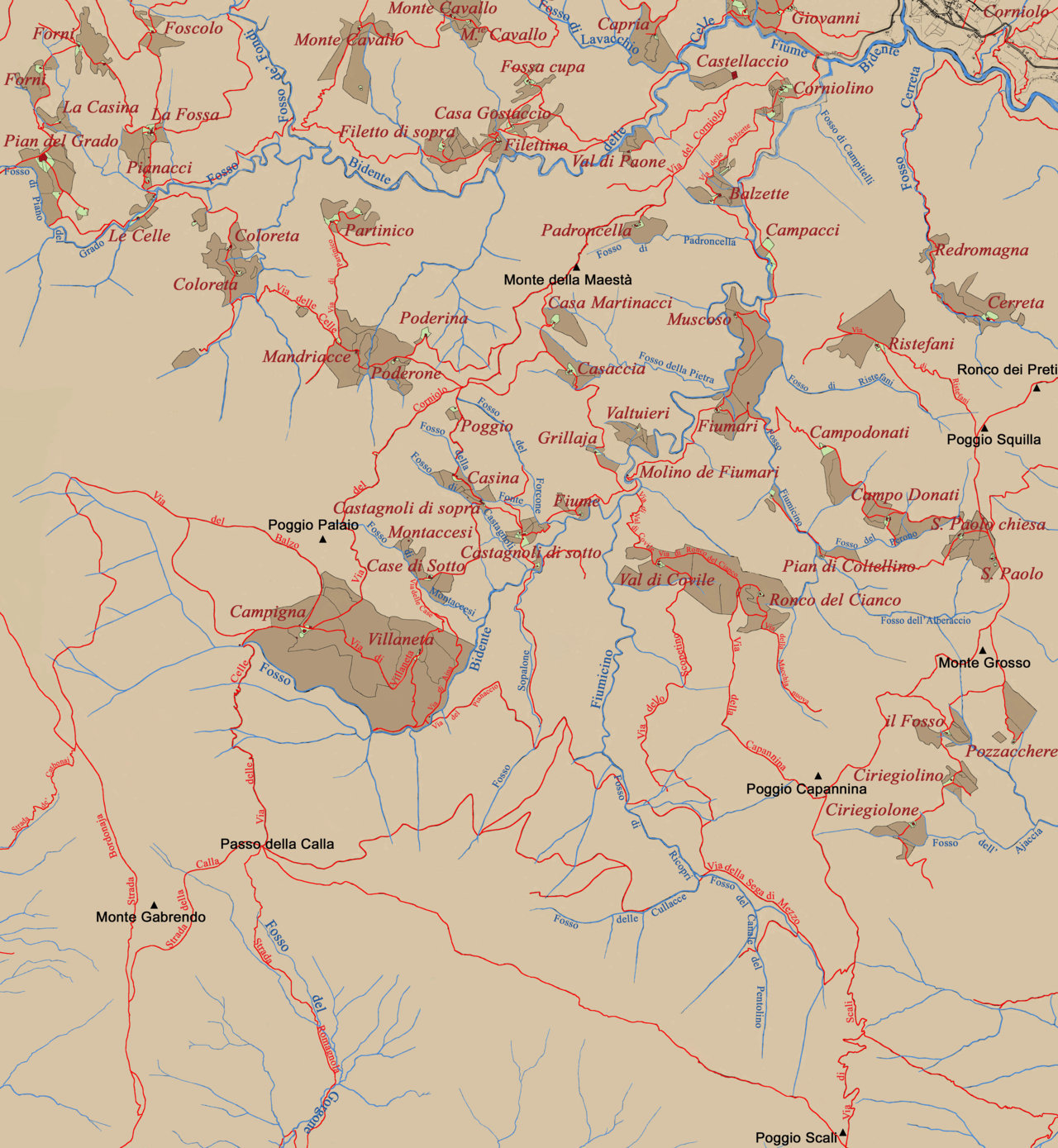

001s – Schema da mappa catastale della prima metà dell’Ottocento, evidenziante il sistema insediativo, con utilizzo della toponomastica originale, integrata a fini orientativi con utilizzo di grassetto nero.

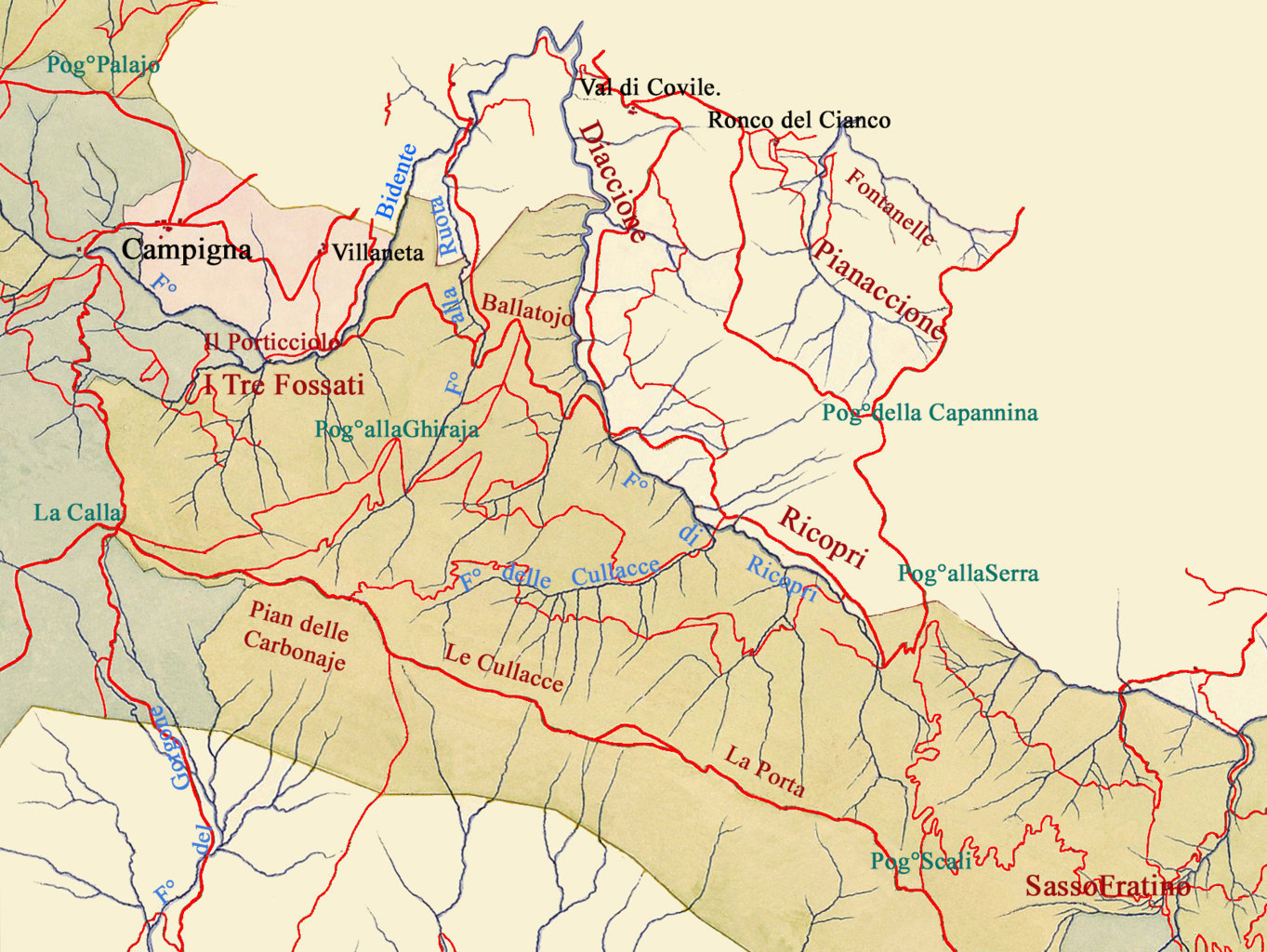

001t – Mappa schematica dedotta da cartografia del 1850 dove, in base ai toponimi storici, sono evidenziati i siti delle seghe idrauliche localizzate a Campigna, prima lato ovest poi forse spostata pressi I Tre Fossati, le altre presso il Fosso di Ricopri, ovvero a Diaccioni la Sega di Sotto e a Ricopri le Seghe di Mezzo e di Sopra, a Pianaccione presso il Fosso Fiumicino di S. Paolo e a Sasso Fratino, sul Fosso dell’Asticciola.

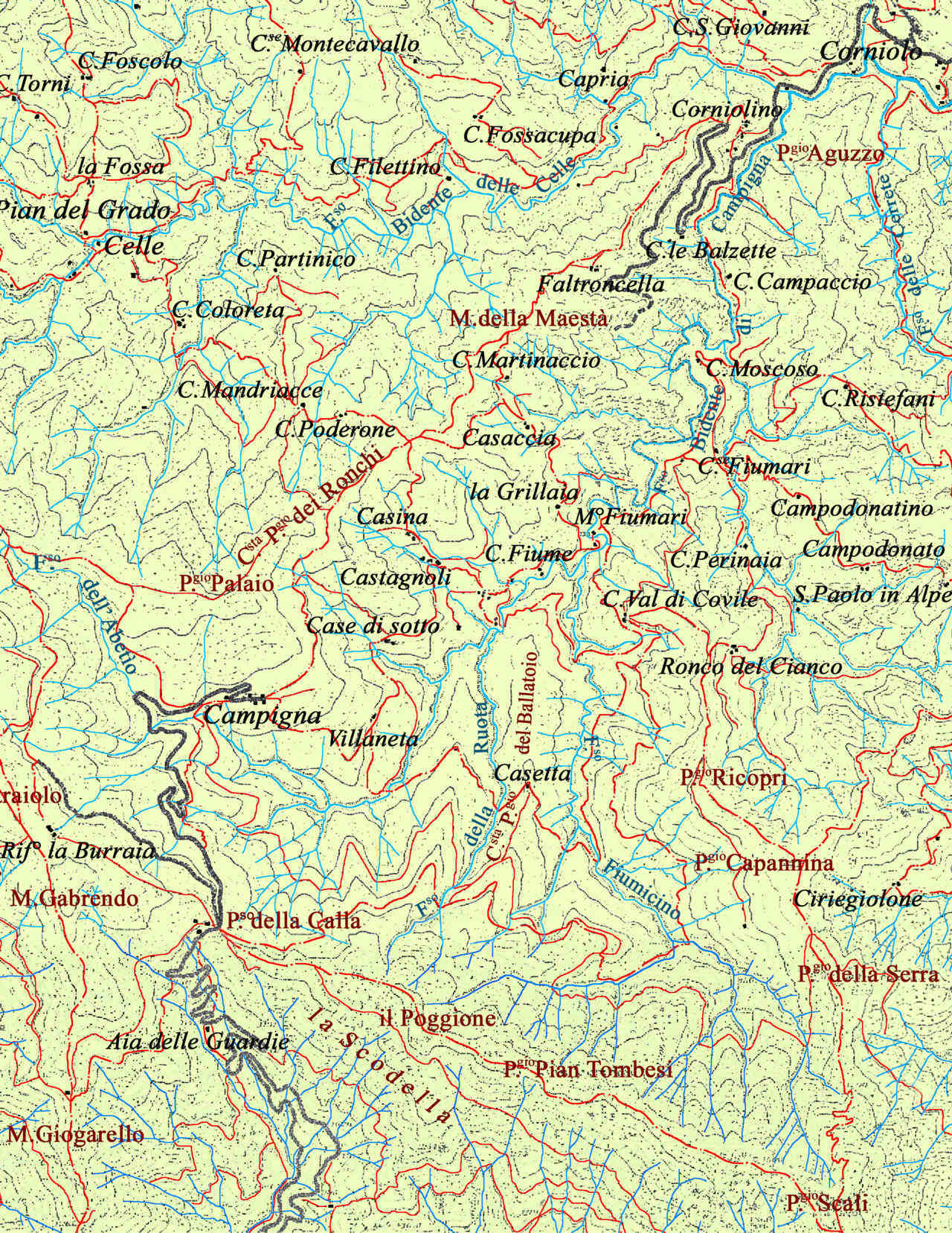

001u – Mappa schematica dedotta da cartografia storica di inizio XX sec. evidenziante reticolo viario e idrografico precedente al completamento della viabilità provinciale.

002a/002e – Dall’antico sito di Faggio alla Fringuella, oggi modificato dalla rotabile nella sella compresa tra Poggio della Serra e Poggio Capannina, si stacca il sentiero che scende verso l’area di Ricopri e il fondovalle dell’omonimo fosso, evidenziato dalla traccia segnata sulla neve (31/03/12 – 16/11/16 – 8/05/18).

002f – 002g – 002h – La giovane faggeta che si attraversa non contiene memoria dei numerosi e grossi esemplari di abete e faggio che un tempo si trovavano a Ricopri, così si aprono scorci visivi su quell’eccezionale tratto della bastionata di Campigna costituito dalle Ripe di Scali e di Pian Tombesi (16/11/16).

002i – 002l – 002m – Un sentiero prevalentemente di crinale, marcato con bolli rossi, guida senza incertezze verso il fondovalle (16/11/16 – 8/05/18).

002n/002r – Raggiunto e seguito lo scorrere del fosso sulla scomparsa sede della Via della Sega di Mezzo si incontrano presto riconoscibili resti perimetrali di un capanno, la cui posizione accanto al fosso interroga l’ignoto viandante (16/11/16 – 8/05/18).

002s/002z – I resti della capanna di servizio dell’impianto “industriale” dovrebbero essere quelli della ricostruzione stabilita nel 1667 (16/11/16 – 8/05/18).

003a – 003b – Vicino alla capanna, sulla sponda del fosso un accumulo di pietrame pare conservare la consistenza del basamento di sostegno dell’attrezzatura idraulica (8/05/18).

003c/003h – Dopo cento metri di corso, la confluenza del Fosso della Porta è condizionata da una stretta lingua di terra utilizzata da una diramazione viaria, di cui rimangono probabili resti delle opere di sostegno (8/05/18).

003i – 003l – La traccia della mulattiera che seguiva il Fosso delle Cullacce ancora conduce all'omonimo crinale (bolli rossi); un’altra seguiva il Fiumicino (8/05/18).

003m/003s – Dai resti dell’impianto idraulico verso monte, tracce dell’omonima Via della Sega di Mezzo seguono ancor’oggi il Fosso di Ricopri fino al suggestivo sbocco del Fosso della Porta, secondo la CTR regionale del Canale del Pentolino (8/05/18).

003t – 003u – Poco più sopra, l’alveo del fosso e la sponda mostrano un assetto coerente con una possibile installazione della Sega di Sopra (8/05/18).

003v/003z – A 300 m dal Fosso delle Cullacce (WGS84 43°51’22” N – 11°47’6” E ) con evidenza la traccia viaria attraversa il fosso e risale sull’altro versante (Riserva di Sasso Fratino, accesso interdetto); anche questo sito presenta idoneità per l’installazione della Sega di Sopra, considerata anche la presenza dell’attraversamento; verso monte la via si inerpicava fino al crinale, ma la traccia si perde nella Riserva (8/05/18).

004a/004i – Da Sega di Mezzo verso valle, si trovano altre evidenti tracce dell’omonima via ma occorre attenzione per trovare la deviazione (WGS84 43°51’42” N – 11°46’40” E ) che, seguendo la curvatura di un dolce crinale raggiunge l’impervio e suggestivo sito di un altro guado del Fiumicino (WGS84 43°51’48” N – 11°46’19” E ), dove si svincolano ancora i sentieri (bolli rossi ) diretti da un lato al Rifugio Ballatoio e dall’altro a Val di Covile con due opzioni, lungo il fosso pare in direzione del sito di Diaccioni, sede documentata di un terzo impianto (Sega di Sotto?), o a mezzacosta (8/05/18).

004l/004q – Lungo una mulattiera che da Poggio Ricopri scende dolce tagliando a mezzacosta il versante di Poggio Capannina, si incontra prima un caratteristico ed efficiente ricovero poi si ritorna nell’area di Ricopri già attraversata, dove si trovano consistenti resti di una capanna ad evidente uso dei boscaioli, già nota come Casetta (16/11/16).

005a/005f - Il tratto alto del Fiumicino adiacente alla Strada Vic.le Corniolino-S.Paolo in Alpe che attraversa il sito anticamente detto Pianaccione, dove probabilmente era installata una delle seghe idrauliche dell’area di Campigna (25/04/18).